現代、世界を席巻するシェアリングエコノミーやデザイン経営、サブスクリプションなどのビジネスモデル。その原型は400年前の江戸時代にすでにあったのです。

江戸にいた12人の天才起業家たちが編み出したマーケティング戦略をまとめたのがコピーライター・川上徹也氏の『400年前なのに最先端! 江戸式マーケ』。

今回は同書にも登場する「にんべん」本社に筆者の川上氏と、同書でグラレコを担当したジェネレーションZ世代のチームdotが訪問。書籍では江戸時代に商品券「イの切手」を考案し、広く普及させた6代目髙津伊兵衛など江戸時代に代々の髙津伊兵衛が、起こしたイノベーションを取り上げています。「300年企業」であるにんべん、その長寿の秘訣にチームdotの22歳、「にも」が迫ります。

「鰹節はね、ごはんにそのままかけるだけでいいんですよ。それだけで充分、おいしいんです」

そう語っていたのは、「株式会社にんべん」の13代当主で社長の髙津伊兵衛さん。にんべんは、全国からさまざまな鰹節を仕入れ、出汁を中心に数々の商品を販売しているメーカーである。なんと、その歴史は300年以上。江戸時代からつづく、超がつくほどの老舗企業だ。「13代」と聞いた瞬間、わたしは思わず「徳川家ですか?」と反応してしまった。そんな企業の社長さんに、今回は特別にインタビューをさせていただくことになった。

かくいうわたしは、現在22歳。社会人1年目を迎えたこの春に一人暮らしを始めたばかりの、自炊ビギナーである。写真映えするような料理をつくろうと意気込むこともあるけれど、まったく気が乗らないときには(実は結構な頻度で押し寄せるのだが……)まるで猫のエサのようなものを食べている。きちんとした料理をつくることが、まだ「習慣」になっていないと感じている。

「出汁」と聞くと、わたしは実家で食べていたごはんを思い出す。母親だからつくれる繊細な味というイメージが強く、社会人になって一人暮らしを始めた今では、なんだか扱いづらい厄介者という感じがしてしまっている。「鰹節」はそんな出汁の素となる食材だが、あまり活用できている気がしない。一応キッチン台の下にある戸棚のなかにストックしてはいるが、たまに冷奴を食べるとき以外には大して出番がない。そんな冷奴にさえ、かけることを忘れてしまうこともある。

社長は、鰹節を「かけるだけでいい」と言っていた。たしかに、冷奴にしてもお好み焼きにしても、鰹節はいつだって「かかっているだけ」の存在。近年はパックに入った鰹節が主流になり、その手軽さは以前の削るタイプのものとは段違いだ。そのほかにも、今すぐつくれそうなお手軽レシピをあれこれ紹介していただき、鰹節は途端にわたしのなかで「身近で親しみやすいもの」に変わっていった。

インタビューを終え、社長に案内されて訪れたのは、コレド室町に店舗を構えるレストラン「日本橋だし場 はなれ」だ。ここは、社長が「“食べる”という実際の体験をとおして、鰹節のおいしさに気づいてもらいたい」という想いでオープンさせた場所だ。提供される料理はどれもシンプルだが、それを箸でつかんで口に運び入れた瞬間に、ふわっと口の中いっぱいの薫りが広がった。思わずこぼれ出てしまう、「おいしい」の一言。ガツンとくるような味の濃い美味しさとはまったく異なる、「飽きのこない、たしかなおいしさが」を存分に味わい尽くした。

インタビューのとき、わたしは社長にこんな質問をした。

「出汁の一番の魅力って、なんですか?」

すると、社長はこう答えた。

「料理をおいしくしてくれるもの、だと思います」

なんてことのない回答。聞いた瞬間は、正直そう思っていた。けれども「はなれ」の料理を実際に味わったあとのわたしは、それがたしかに「出汁の本質」を突いた答えであることを、身に染みて感じていた。「おいしくしてくれるもの」なのだ。出汁というのは。出汁自体が「おいしいもの」であることには間違いないが、それ以上に「なにかをおいしくさせる」という役割を、出汁は本質的に担っている。鰹節もきっとそうだ。そしてわたしたちはそれを、「お母さんの味」といえるほど、飽きることなく安心できる味覚の拠り所として愛してきたのだ。

「飽きない味」をつくりだすのは、かなりむずかしいことなのではないかと思う。逆に「飽きる味」とは何なのかと考えたときに思いつくのは、ソースや調味料に頼っただけの「単純な味」だといえる。何においても変化がないものは、やっぱりすぐに飽きられてしまう。しかし出汁に飽きがこないのは、出汁がその料理の主役にはなっていないことにあるのではないか? と思う。たとえば、味噌汁の味といえば、まぎれもなく味噌だ。だし巻き卵だって、名前に「だし」がついているといのに、主役はあくまでも卵のような気がする。それなのに出汁がないと全体の風味が落ちてしまうのは、きっとその料理のおいしさを、見えないところで「底上げ」するような役割を担っているからだろう。つまり、あらゆる「おいしい」を陰ながら下支えをしてくれている存在こそ、出汁なのである。ありがたき、出汁パワー。

いつの時代の食卓にも寄り添ってきた出汁は、その時その時の「おいしい」をしっかりと支えてきた。きっと食の世界には、これまでもさまざまな流行り廃りがあっただろう。ここ1年のわずかな間にだって、トレンドは確実に変化している。しかし、支える味の対象が変わっただけで、出汁はいつでも同じポジションを保ちつづけている。にんべんが出しているレシピ本も見せていただいたが、その活用できるレパートリーの多さには驚かされる。今の若い世代にも人気の食材を使った出汁レシピも、豊富に掲載されていた。

変わりゆく時代のなかで、変わらない出汁の役割。その理由はきっと、いかなる変化にも対応しうる「出汁の柔軟さ」にこそあるのだろう。

思い返せば、インタビューの中で社長は、こんなことも口にしていた。

「先代は、“商いに飽きないことが大事だ”ってよく言ったんです」

説明すると、これは「商い(あきない)」と「飽きない(あきない)」をかけた言葉である。社長は、江戸時代からつづいてきた長いリレーのような企業経営の中で、「13代当主」という肩書きを背負ってそのバトンを受け継いだ。そしてそのバトンを、次の時代へと渡す役割まで担っている(ちなみに社長は、趣味がトライアスロンという意外な一面を持っている)。しかしそれは、ただこれまでのやり方をそっくりそのまま持ち込めばいいという簡単なものではない。なぜならば、その時代にはその時代ならではの難しさがあるからだ。その時代ならではの特徴を鋭く捉え、適応させていく柔軟さが常に求められる。「これまでも、長い歴史のなかで数々の変革があった。だからこそ、今の我が社がある」と社長はいう。訪れて最初ににんべんの店舗を案内していただいたとき、内装の至るところには、先代たちの生み出したイノベーションの結晶の数々が飾られていた。それらはまさに、「変革の象徴」ともいうべきものであった。

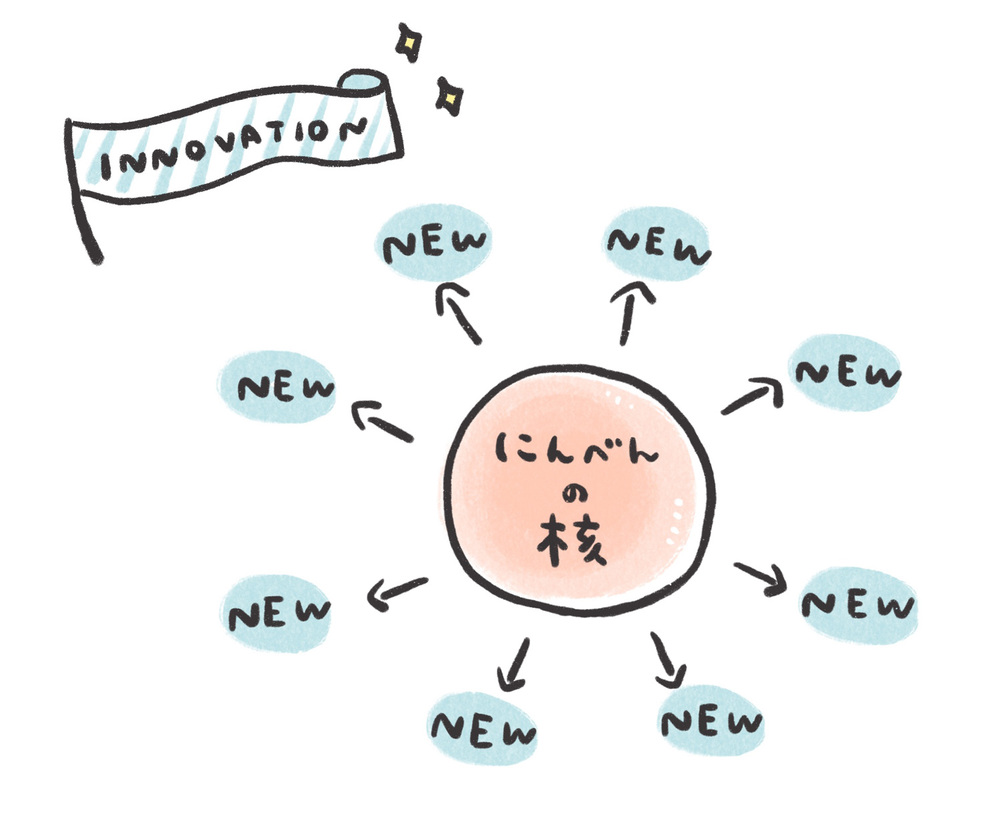

なぜ、こんなにも長い歴史のなかで、変革をつづけてこれたのか? それは、「にんべんの核」ともいうべき揺るぎない部分が、そうさせているのかもしれない。

実は、インタビューの冒頭でわたしが一番衝撃を受けたのが、にんべんの歴代当主の多くが「髙津伊兵衛」というおなじ名前を使いつづけているということだった。歌舞や落語のような日本の伝統を担う人たちの世界にも、先代の想いを受け継ぐための習わしとして、「襲名」というものは存在する。しかし、にんべんの場合、なんと戸籍まで変えてしまうというのだ。こんなにも時代の変化に対して柔軟に適応してきた企業でありながら「髙津伊兵衛」という名前を一切変えてこなかったという事実には、ある種のギャップのようなものを感じる。しかしそれは、いかなる変革のなかにも「にんべんの核」が内包されているからなのだろう。それぞれの代で起こったイノベーションの数々は、一見するとまったく別物のように見える。けれども実は、共通の想いから生まれた兄弟のようなものなのだ。核を守り抜くという強い意志があったからこそ、全くあたらしい場所にチャレンジする勇気をもてたのだろう。頑固さと勇敢さというのは、もしやセットなのかもしれない。

変わらないことと、変わっていくこと。そのどちらもが、きっと同じくらい大切なことだ。変わりゆくおいしさを支えてくれる「出汁」のような存在があれば、わたしたちはきっと、安心して次の時代のレシピを生み出せる。さて、次はどんな味をたのしもう?