本書を仕上げる詰めの段階にあったとき、椎間板のヘルニアになりました。

ヘルニアは耐え難い痛みに苛まれます。そして、いつ終わるか分からない痛みに恐怖を感じ、身体だけでなく、精神も疲弊していく。

このとき私に残されていたのは、ロザリオを片手に祈ることだけでした。祈りといっても、ほとんどうめきに近いようなものです。決まった言葉を最後まで唱えることができないこともしばしばでした。痛みを鎮めてほしいと祈るのではないのです。恐怖に飲み込まれず、自暴自棄にならないために、自分を自分につなぎとめておかねばならない。

今回の病で経験したのは、祈りは、神とつながることであるだけでなく、神の力を借りて自分とつながることでもある、という事実でした。そして、このことこそが私にとっての根本的な神学経験になったのです。神学とは、単に思考されるだけでなく、人間によって生きられることによって、はじめて結実する。この痛みの経験を通じて、「知る」対象としての神学ではなく、文字通りの「生ける神学」になっていった。

そのことが明らかになると、神学者の言葉もまるで違って見えてきます。そこには考えられた軌跡だけでなく、生きられた歴史もまた、見えない文字によって刻まれているのです。神学は、机上の論理ではありません。むしろ、現代社会に蔓延するさまざまな喫緊の課題に強く働きかけるちからを有している。教皇フランシスコは『回勅 ラウダート・シ』で、失われつつある「働く意味」をめぐって次のように述べています。

わたしたちは、「人間は、全経済・社会生活の作り手、中心、目的」であると確信しています。それにもかかわらず、ひとたび観想と畏敬の能力が人間から失われると、働くことの意味がゆがめられやすくなります。わたしたちは、自分たちが「境遇を改善し、道徳的成長を推し進め、霊的資質を発展させる能力」を有しているということを思い起こす必要があります。働くことは、そうした豊かな人格的成長の舞台、すなわち、創造性、未来のための計画、才能の開発、価値の実現、他者にかかわっていくこと、神に栄光を帰すこと、こうした多くの生の局面が共演する舞台であるべきです。

教皇にとって「働く」とは、自らの「道徳的成長を推し進め、霊的資質を発展させる能力」を開花させることにほかなりません。しかし、今日の日本では、「道徳的成長」も「霊的資質を発展させる能力」も顧みないようなことが平然と行われている。それは、人間を「人材」として捉えることです。

「人材」とは、人のかたちをした「材料」のことです。それは人間を量的存在として捉えることでもある。「人材」にはいつも代わりがいます。今日、「人材」という言葉は、教育の現場にまで浸透しています。多くの人はその言葉を用いることに何の抵抗もないのです。「優れた人材」といっても優秀さの基準は、すぐに変わります。その規格にもれた「人材」は不要とされる。

教皇がいうように人間の本性は「いのち」そのものなのです。人は、徹底的に質的存在です。けっして「人材」になり得ないこと、代わりが存在しないことこそ、私たちの本質なのです。「いのち」という概念ではなく、「いのち」である人間を再発見すること、こうした場所でも神学は、重要なはたらきをなし得ると強く思いました。

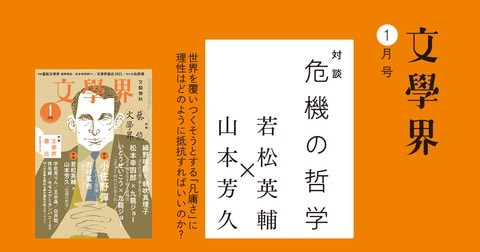

最後に対話の相手をつとめてくれた山本芳久さん、本書のもとになった対談を三度にわたって掲載してくれた『文學界』編集長丹羽健介さんと編集部の皆さん、そして本書の編集を担当してくれた鳥嶋七実さんに、心からの謝意を送りたいと思います。

二〇二一年十一月十四日

(「おわりに」より)