「サラダ油を用意しろ、潤滑になってやる! 冗談じゃねえ!」

半ばやけっぱちになって大きな声を出した。

きな子婆さんは、避難具を避妊具と聞き間違えていたようだ。困ったものである。

ゴムボートは町のホームセンターで買ったもので、毎晩、空気の具合を確認してから布団に入っている。少しでも空気が足りなければ、すぐに膨らませる。けれども本当に川が氾濫したら、子供の玩具のようなゴムボートに乗ったところで、助かるのだろうか? わたしにはわからない。だが、眠る前には、氾濫した川を想像して、ゴムボートを浮かべ、バランスをとりながら過激に激流を下っていく自分をシミュレーションしている。

百年以上も氾濫したことがない川を心配しているわたしであるが、実はもっと心配しなくてはならないことがある。それは裏山のことだった。

家の裏側は山が迫っている。北側の勝手口を出ると、二メートル先が山の斜面になっていて、見上げると、うねる蛇のように大きな木がたくさん生えている。

一年前は、腐った大木が斜面から落ちてきて、隣の家は半壊してしまった。当時、そこに住んでいたミヨタさんは、「寝てたら、爆撃されたような大きな音がして、目を開けると外だった」と話していた。

大木の直撃を受けた家は見事なくらい半分になり、部屋が剥き出しになった。ミヨタさんは都会からやってきた移住者で、農業をしながら村に五年間住んでいたが、「こんなところに居られるか」と、事故のあとすぐ引っ越してしまった。

現在、その家には半年前に引っ越してきたスリランカ人のバンダラさんが住んでいる。家は半壊状態のままで、壊れた壁はブルーシートで覆われている。家賃は、年間三万円だそうだ。

バンダラさんはキッチンカーを持っていて、家でカレーを仕込み、一時間半かけて都会のオフィス街に行き、昼に販売している。

カレーを作っているバンダラさんの家は半壊しているので、室内の空気がダダ漏れ状態になっているため、周辺はいつもスパイスのニオイが漂っている。

あるとき、バンダラさんの家の前を歩いていると、スパイスの良い香りがしたので、「お腹が空くニオイだ」と勢いよく吸い込んでみたら、頭がクラクラしてきた。これはマズイと立ち止まり、目を閉じて、息を整えてから、ゆっくり目を開けると、川で象が水浴びをしていた。

川の上流には移動サーカス団の拠点がある。調教された虎や熊がいて象もいる。そこから逃げ出してきた象だと思った。

象は鼻の先から水を噴射した。霧になった水の粒は細かく光り、小さな虹があっちこっちにできた。眺めていたら、ぽろぽろ涙が流れてきた。

しばらくすると肩を叩かれ、横を見るとバンダラさんが立っていた。

「どうしましたか?」

「象が」

「象?」

「バンダラさんのカレーのニオイを嗅いだら、象が川で水浴びをはじめたんです」

「そうすか」

「その姿を見てたら涙が出てきました」

川を見ると象はいなくなっていたが、バンダラさんは、ゆっくり目を細めて微笑んだ。

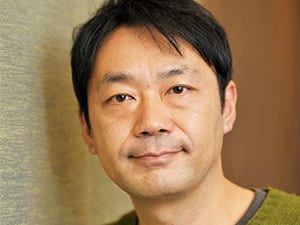

この続きは、「文學界」3月号に全文掲載されています。