鉄道ミステリーの第一人者として生涯647もの作品を遺した西村京太郎さん(享年91)。空前絶後のベストセラー作家に伴走した編集たちが、担当作品とその素顔をリレー形式で綴っていく。

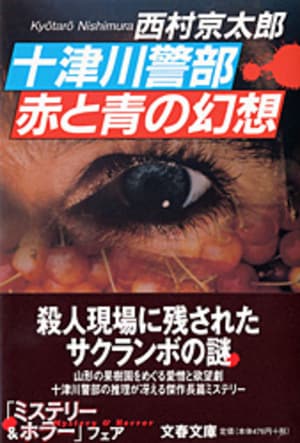

直接の担当として6年、編集長、書籍部長として7年、都合13年にわたり先生から原稿をお預かりした私は、取材旅行のお供も10度を超えるかと思う。いずれも忘れがたい旅であり、作品となったが、中でも印象深いのは、宮城から山形へと旅して生まれた『十津川警部 赤と青の幻想』、山間の趣深い街を舞台とした『祭りの果て、郡上八幡』、さらには、韓流ブームの中、先生が最も苦手とする空路で渡韓して書かれた『十津川警部、海峡をわたる』あたりだろうか。

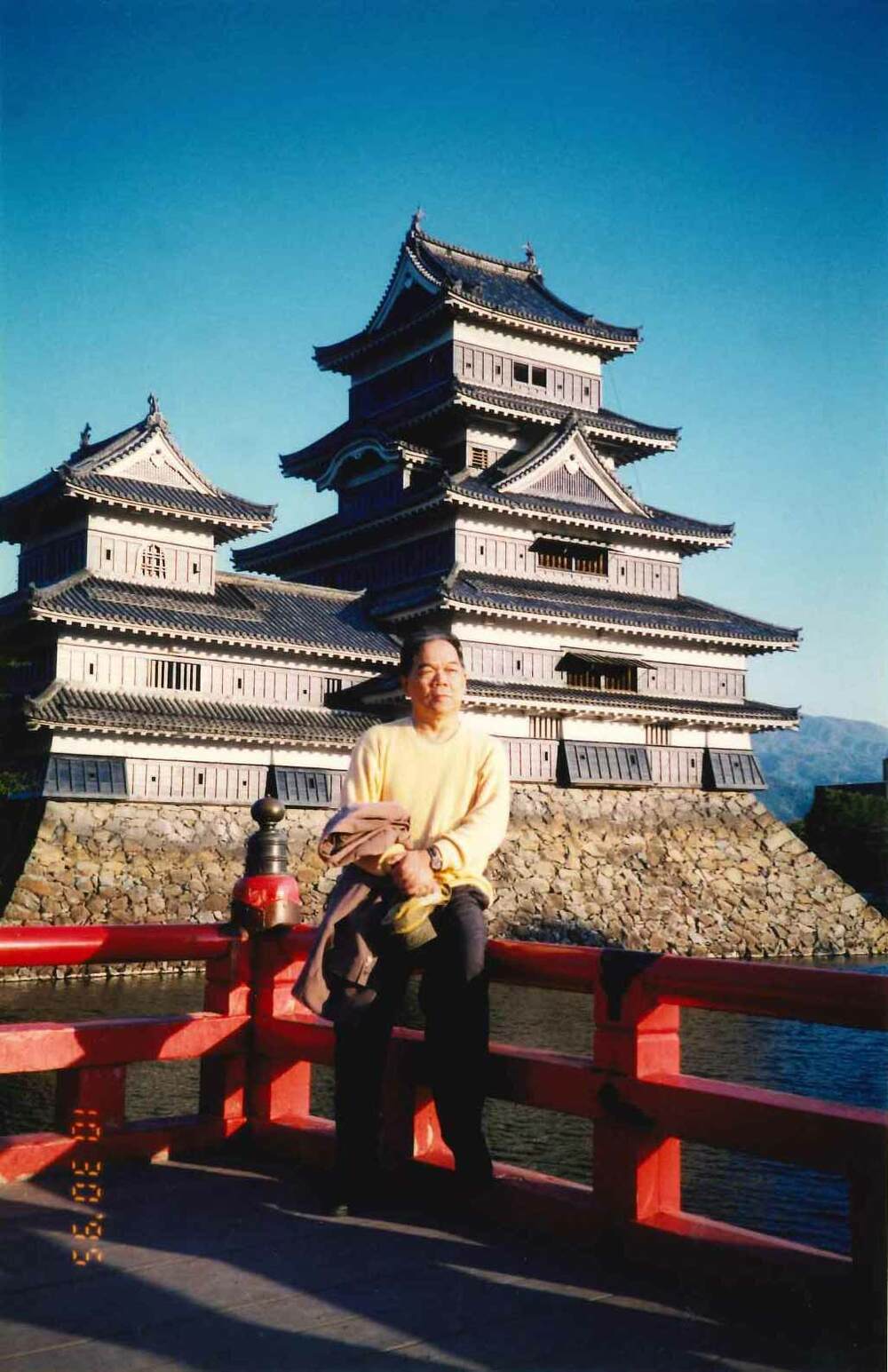

旅はいつものんびりしたものだった。時に他社との合同取材の場合もあって、先生ご夫妻に5、6名の編集者がお供して、まさにご一行様の様相を呈した。夜はきまって近所の温泉に陣取っての大宴会となり、芸者衆相手に(残念ながら若くはないんです、平成の温泉地では)我々が大はしゃぎするのを、先生はニコニコされながら、黙ってご覧になっている。有名作家と気づかない女性たちは、いずれ大店の隠居だろうなどと噂するけれど、我々がそれを訂正することもなかった。このあたりはみなが書くだろうから、割愛。

さて、取材旅行を何より楽しみにされ、かと言って、列車から車窓を眺める以外にはこだわりもなかった先生は(高級旅館の豪勢な料理にもほとんど箸をつけることはなかったと思う)一体、何を思って旅の空を見つめておられたのだろうか。いま、勝手な想像をお許しいただけるならば、その目に映っていたのは焦土から立ち直った日本各地の街々、そこで暮らす人々の明るい日常だったのではないだろうか。

最晩年に至り、先生が戦争の悲惨さを書き残すことを最後の願いとされていたことは、その発言の端々からうかがい知れる。陸軍幼年学校に入学した知的で鋭敏な青年がみたものは、戦争の名のもと、たった一枚の紙きれで、国民を死地に追いやる国家のグロテスクな姿だった。エンターテイメント作家としての覚悟は、それを露骨に作品で主張することを許さなかったものの、町並みや風景をだまって眺めていたその表情には、見事によみがえった国土、国民に、どこかほっとしているような穏やかさを感じたものだ。

最後にひとつ。私が常々感じていたのは、西村先生の卓抜なるタイトルセンスだった。けっして難しい言葉など使っていない。平易で、それでいて印象に残る言葉を巧みに組み合わせるセンスは、他の小説家諸氏もぜひ学んでほしいと思う。

――人生は、愛と、友情と、裏切りで出来ている 西村京太郎――

こんなカッコいいセリフ、他に書いた人いましたか?