だが、「あんなのはとてもじゃないけど、私小説としては読めない」だの、「一作まぐれで褒められただけで、もう小説家気取り」だのとこき下ろされたところで、貫多としてはその者たちの作よりかは、自分のヘボな駄文の方が何を云いたいかが明確な分だけ、いくらかはマシであろうとの野暮な自負をふとこっていた。

主宰者についても、落日堂やその他の場で会って話をしていた頃は、小説好きの好々爺然としていたが、同人会では座の中心者として、些か反りかえった格好になっているのが慊かった。

尤も貫多は、先述の如くこの同人雑誌に入ったのは何もこの主宰者の作に共鳴を覚えての、と云う要素は一片もない。この人の作も正統派と云うか、いかにも王道スタイルの私小説であり、そのうちの幾つかは彼も読んでいて作中世界に没入しながらページを繰った作もあるにはあった。けれど別段この人に、私小説の作法については何一つ尋ねてみようと云う気は起こらない。

ただ、その生年である大正三年―これは貫多が藤澤淸造は別格として、葛西善蔵、川崎長太郎、田中英光と共に自身の内で〝私小説四天王〟として挙げる北條民雄と同じ年の生まれであることには大いなる敬意を抱いていた。件の主宰者は亀戸の北十間川のほとりの生まれ育ちだったが、恰度北條民雄も昭和四年に上京したのちには亀戸にも転居をしている。

無論、主宰者と北條民雄との間に何んら直接の関係はないが、とは云え、全く同時期に同じ地域で生活していた同年の人と云う事実は、根が単純素朴にできてる貫多には、これはとてつもなく貴重な符合であるように思えた。また藤澤淸造も昭和の初年期ならば存命であり、小銭を得れば亀戸の私娼窟を彷徨していたことは本人の筆のみならず、同時代の作家の回想記にも描かれているところだ。

だからこの主宰者は、貫多の敬する私小説家たちと同じ時期に同じ場所の空気を吸っていたと云うその一点だけで、やけにこう、仰ぎみる存在であったことには違いないのだが、しかしそれも、よくよく考えてみれば藤澤淸造や北條民雄の小説味読の上ではまるで役にも立たぬ、無意味なこじつけに過ぎぬ話ではある。

なので彼はこの時点で、もう『煉炭』から抜けるつもりでいたのだが、しかし、ただこのままアッサリ脱退するのも、これはちと業腹である。

根が生まれついての負け犬にできてる貫多と云えど、一方では負け犬には負け犬なりの意地の通しかたと云うのもある。

どうで脱けるのであれば、最後に彼なりの歪んだ置き土産として、それぞれに腕にはおぼえがあるらしい、その潔癖な同人連中が心底イヤがりそうな、うんと薄っ汚ない作をものしてやりたいという思いが、どうにも抑えられなくなってしまった。

最早、例の〝転載〟なぞは考える必要もないから、そこは遠慮なく藤澤淸造のことも作中に絡められる。先の同人の陰口を引くなら、「小説家気取り」で読み手に親切さを心がけることも、もう一切合財不要なのだ。

それで半月ばかりかけて百二十枚のものを書き上げ、「けがれなき酒のへど」と云うつまらぬ題も付したが、尤もページ割負担で四十枚分までならば会費内でまかなえるところ、その三倍の超過ページ分たる五万円近くも別途に支払ってまで仕上げた辺り、これは貫多としても書いているうちには単に負け犬の意地のみだけではない、或る種の楽しみめいたものを感じていたことは確かであった。

そして奇妙なことに、慾を捨てた途端、覿面に、と云っては何んだが、該作は〝同人雑誌評〟でも採り上げられて、難なくベストファイブにも入った。但、そのときは別の書き手の作が長文でえらく評価されていて、貫多は次点のような格好で僅かな行数の言及に止どまっていたし、他の五箇月分の号には恐らくそれ以上に印象を残した作もあるだろうから、やはり〝転載〟のことは完全に脳中から消し去っていた。それも、至極当然のことである。

ところが案に反し、突如『文豪界』編輯部より、先に述べたところの葉書が届けられたから魂消てしまったのである。

早速に貫多は、編輯部から指示された通りに自らの顔写真を用意し、届けられたゲラに手を入れた。

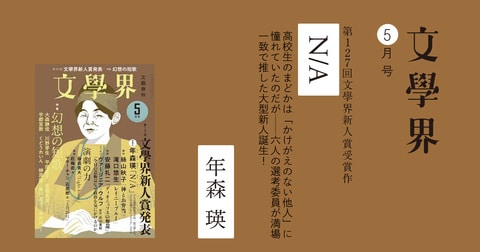

それを戻して三週間ばかりが経った頃に『文豪界』誌の見本が郵送されてきたが、貫多の作は創作欄のどんじりに、一段が三十字の二十八行と云う、これ以上詰めては組めぬであろう究極のレイアウトのもとに載っていた。大正期から昭和初期にかけては藤澤淸造とも関係が深かった文豪春秋の、そしてあの田中英光や川崎長太郎も書いていた『文豪界』にまさかの自作が載っている事態は、そうして改めて見ると、一寸異様な感慨があった。

翌日からは、その掲載誌をやたらに買い集めた。それも一度につき、一店で一冊ずつを購める奇妙な手間のかけかたをしたが、これはかつて自分が夏場に涼を取ったり、さんざ立ち読みさせて貰った各エリアの大型書店で、自作の載った文芸誌を各自ウットリ眺めたかった為である。

結句十五冊程も買い集めて、自室や飲み屋でも飽くことなくひねくり、眠るときには枕頭にさえ置くと云う、三十七歳の中年男としては甚だ不様な自己陶酔ぶりも発揮した。半ば投げやりに書いた作でも、こうして『文豪界』で活字になってみると、何か格別に出来の良い文芸作品であるかのような錯誤があり、またその幻想は彼の心中に得も云われぬ快よい感触をもたらしていた。

だが、それでいながらまだ貫多は、何もその一事で冒頭に述べたような得意の心境になっているわけではなかった。イヤ、少なからずその種の気分に陥ったことは否めないが、しかしそれは、そう持続することなくすぐに立ち消えになっていたのである。

何んと云ってもこんなのは、所詮はこれで終わる性質のものなのである。ベストファイブだの〈同人雑誌優秀作〉だのと云っても結句は団栗の背比べで、のど自慢レベルの素人コンクールに過ぎない。

『文豪界』の該コーナーは昭和二十年代から続いているそうだが、現在の選者体制になったと云う昭和五十六年以降でも、〈同人雑誌優秀作〉の書き手は上半期と下半期で年に二人が選出されている。即ちこの二十三年の間に四十六名が転載を果たしている計算だが、そのうちで以降も商業文芸誌で筆を執る機会を得ている者は五指にも充たぬ有様とのこと。現に『煉炭』誌からも、過去には件の主宰者と、他にもう一人も選出されているが、依然として現在も同人雑誌作家のままである。

だから当然に貫多もまた、これら死屍累々(とは、あくまでもそのときの貫多の主観によるが)の一人として、何事もなく終わるのであろうし、それはそれで彼としても何んら不服も未練もないことだった。

束の間の昂ぶりと共に、彼は『文豪界』から十万円の〝奨励金〟を貰った。百二十枚の作なので、一枚当たり約八百三十三円のかたちとなる。同誌の記事中で瞥見したところの〈文豪界新人賞〉の賞金に比べれば随分と安いが、無論これにも不服はない。どころか、この臨時収入のおかげで『煉炭』誌の方の超過ページ分を払え、十五冊の『文豪界』誌代金も充分に埋めることができたのだから、ありがたい話である。

が、しかし―更に思いもよらなかったことには、貫多の作の載った『文豪界』十二月号が、そろそろ次の号に切り換わろうかと云う頃合になって、突然購談社の『群青』誌から連絡がやって来た。

良かったら一度来社を、とのその誘いを彼は二つ返事で承諾して携帯電話のフタを閉じたのちに、しばし茫となった。

そうは云っても、やはり貫多は私小説と云うものが何よりも好きなのである。先にも云ったように、これまで現今の書き手の作や文芸誌はただの一字も読んではいなかったと云い条、私小説に対する敬意は人並み以上に持っていた。

その私小説を発表し得る、プロの舞台の一つから連絡が来たこと―即ちこれが貫多をして、ここ最近を甚しく得意の心境に至らせしめているところの直接の因であったと云うのである。

そしてその貫多は、かつて味わったことがない昂揚の中で、これまでの三十七年の人生で何一つ認められた様のなかった自分が、初めて他者から目を向けられた気分にもなっていたのである。

かつ、この状況は今現在迎えている慢性的な女旱りの、何度目かの渇えのピークを暫時忘れさせる作用すら及ぼしてもいたのだ。