小説家だから、というのが言い訳になるとも思わないが、どうにも私には、プロの評論家さんやライターさんのように、こなれた筆致で解説を書くことができそうにない。しかも、私はたぶん同業者の中でも、極端にネタバレを嫌う方だと思う。担当編集者が書く「あらすじ」をチェックする際も、たいていは「そこまで書かなくても」と思いつつ、でも「何も書かなかったら読者も買ってくれないしな」と諦め、最終的に「これでいいです」と泣く泣く承諾の返信をするような小心者だ。

これが第一点。私はネタバレを極力避けたい。

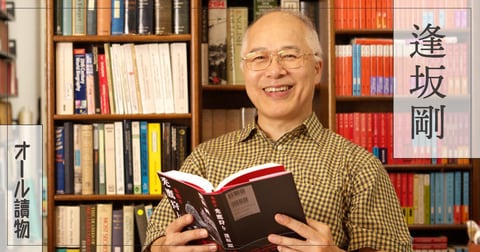

そして本作『禿鷹狩り 禿鷹IV』の著者、逢坂剛先生は、私が唯一「師」と崇める小説家である。

むろん、お世話になった大先輩は他にもいる。尊敬する作家さんもたくさんいます。しかし「師匠」は一人。私に、最も大切な「執筆作法」を授けてくださった逢坂先生を措いて、「師」と仰ぐ作家はいない。

これが第二点。逢坂剛先生は筆者の「師匠」である。

さらに、本作は「禿鷹シリーズ」の第四弾に当たる。

これが初の文庫化で、しかもシリーズ第一弾の解説であれば、このシリーズの特性がどこにあるのかを書くのもいいだろう。

主人公、禿富鷹秋は「ハゲタカ」の異名を持つ、警視庁神宮警察署・生活安全特捜班に所属する、いわゆる悪徳警察官だ。管内では暴力団「渋六興業」と「敷島組」が終わりなき縄張り争いに明け暮れており、そこに、さらに「油揚げをさらう鳶」の如く南米マフィアが参戦、勢力拡大を狙う。また本作では、警察内部から禿富を討とうとする敵まで現われ、四つ巴の乱戦が繰り広げられる――。

ところがこのシリーズにおいて、それぞれの場面を映し出す「目」の役割を担うのは、あろうことか主人公の禿富鷹秋ではない。物語は、渋六興業幹部の水間であったり、傘下のクラブでママを務める真利子であったり、あるいは突如として現われる謎の人物であったりと、常に禿富の周辺人物の視点で語るスタイルが採られている。

そう、重要なのは「視点」だ。

作中人物の誰もが禿富を怖れ、憎み、それでいて離れ難く思っていながらも、肝心の禿富が何を考えているのか、何を狙っているのかは誰にも分からない。読者にもだ。なぜか。作中に禿富の「視点」が存在しないのだから当然だ。

ここで一つ、筆者から提案がある。

本稿では、この「視点」について解説していく、というのはいかがだろうか。それならネタバレなしで「師」の偉大さを語ることができ、なお本作を読む際の一助にもなると思うのだ。

禿富鷹秋というモンスターは、彼を取り巻く周辺人物の恐怖心によって照らし出され、瘴気を縒り合わせるかの如く姿を現わし、悪行の限りを尽くし、やがて陽炎のように消え去る。周辺人物の輪の中心にいながら、禿富はブラックホールとして、あるいは奈落の闇として作中に君臨する。

何故そのような表現が可能なのか。

ひと言で言えば、そこに「視点操作」の妙技があるから、ということになる。と同時に、その「視点操作」こそ、私が師匠から(勝手に)授かった最も重要な「執筆作法」である。

ここである一文をご紹介したいのだが、その引用元が他社から出版された別シリーズであることについては、多少心苦しく思っている。しかしその作品とは、他でもない師の代表作『百舌の叫ぶ夜』であるのだから、何卒ご容赦いただきたい。

それは、師が自ら書かれた「後記」の後半にある。

【各章の数字見出しの位置が、上下している点に、どうか留意していただきたい。これは必ずしも視点の変化を意味しない。時制の変化を示したつもりである。】

衝撃だった。

師はここで「視点の変化ではなく、時制の変化を示した」と明らかにしている。つまり、視点が変化する、あるいは視点を使い分けるというのは、私(逢坂師匠)の作品では当たり前、もはやお馴染みでしょうから、改めて記号で示すまでもありますまい、と仰っているのだ。

まだ小説家を目指しての文章修行中だった私は、この一文によって、プロの作家のなんたるかを思い知った。

当たり前のように「視点」を意識し、使い分ける。それがプロの技であり、心得なのか――。

確かに、それを踏まえて読み返してみると、師の描写には視点の「ブレ」が全くない。それは「書く技術」というより、「あえて書かない技術」と言った方が正しいかもしれない。Aの視点パートで書くべきことは、Bの視点パートでは絶対に書かない。ひと言も、一文字も書かない。そういう覚悟の問題だからだ。

ここで、読者にも分かりやすいよう「視点」の分類について述べておこう。

まず着目すべきは、その文章が「一人称」で書かれているのか、「三人称」で書かれているのか、という点だ。一人称は「私」「僕」「吾輩」などであり、三人称は「水間」「真利子」「禿富」といった人名になることが多い。二人称も絶対にないわけではないが、極めて稀なのでここでは割愛する。

次に見るべきは「視点の数」だ。作品全体を通して、それが一つの視点だけで書ききってあれば「一視点」、複数の視点が使い分けられていれば「多視点」となる。

多くの私小説はその名の通り、「私」のような「自分視点」のみで書かれている。手法としては「一人称一視点」となる。

一方、この「禿鷹」シリーズは「三人称多視点」に分類される。厳密に言えば「一人称多視点」も「三人称一視点」も決して不可能ではないが、多くの作品は「一人称一視点」か「三人称多視点」のどちらかで書かれていると思っていい。

技術的な話をすれば、「一視点」で書いている限り、ブレが生じることはまずない。「私」が思ったこと、見たこと聞いたこと、過去に経験したことなどに限定して書いていけばいいので、さして難易度は高くない。

だが「多視点」で書き始めると、これが途端にブレやすくなる。

複数の登場人物の思考や記憶を縒り合わせて、一つの物語に仕上げていくのは言うほど容易いことではない。また、多視点で描写するうちに、つい「俯瞰した視点」が入り込んできてしまうことも少なくない。

この「俯瞰視点」というのが、意外と厄介なのだ。

代表的な例として挙げられるのは、新聞のような書き方だ。事実を客観的に書く。仮にそれが事件であれば、現場からは少し距離と時間を置いて描写する手法だ。語り部はあくまでも記者なのだから、当たり前といえば当たり前の話だ。

たとえば【当時、真利子は禿富に好意を持っていた。しかし、そのことを水間は知らなかった。】というような記述だ(これはあくまでも例文であり、本文からの引用でも、作中事実でもありません)。

しかし、小説でこの描写はあまりに味気ない。歴史小説のような、大局的な流れを書く作風なら話は別だが、一般小説の執筆手法としてはどうにも物足りない。

ではこれを「一人称一視点」で書いたらどうなるか。仮に真利子を「私」としてみよう。

【私は、禿富さんに好意を抱いておりました。ただそれを、水間さんには知られないようにしていました。知られていなかったと、思います。今でも。】

どうです。途端に小説っぽくなったでしょう。

ただし、この手法で書き進めていっても、水間が真利子の想いを知っていたか否かは描けない。仮に水間の台詞として「全然気づきませんでした」と入れてみたところで、それが水間の本心とは限らない、嘘をついている可能性も否定できないからだ。

これらの問題を解決し得るのが「三人称多視点」という手法だ。

まず真利子のパートで、誰にも知られたくない禿富への想いを明らかにする。それが終わったら、明確に「章」や「節」を分けて水間のパートをスタートさせ、真利子から禿富に抱きつく瞬間をドアの隙間から見てしまう――など、水間だからこそ知り得る事実や、心情、状況を描いていく。師はこの「パート分け」についても厳しく守るべし、としておられる。「章」や「節」で分けられないのなら、「*」などの記号を用いてもいいから、「ここから視点が変わりますよ」と読者に明示すべきである、と。

このように、いくつもの視点を複合的に用いることによって、物語を「線」ではなく「面」で押し進めていく。各登場人物の想いや知り得た事実、行動原理や犯行動機が、他者のそれと一致する場合もあれば喰い違う場合もある。その喰い違いすら、作品を楽しむためのスパイスとして用いる。また視点人物を都度明示することによって、読者の感情移入を容易にする効果もある。これら全てが「三人称多視点」を用いる旨味であり、その際に重要なのが「視点をブラさない技術」なのである。

改めて考えてみたい。

筆者はここまで、視点、視点、としつこく繰り返してきたが、師匠はこの「禿鷹シリーズ」において、主人公・禿富鷹秋の視点では書かない、という手法を選択された。周辺人物の目で見、手で触れ、言葉で語り、思いを馳せながら、禿富の本心には触れない、明かさないという企みだ。

何もない闇に手持ちの燈火を向け、浮かび上がる影――禿富鷹秋を、あんたは直視できるかよ。おい。

これはそういう作品であると、自称「末席の弟子」である筆者は、思うのであります。