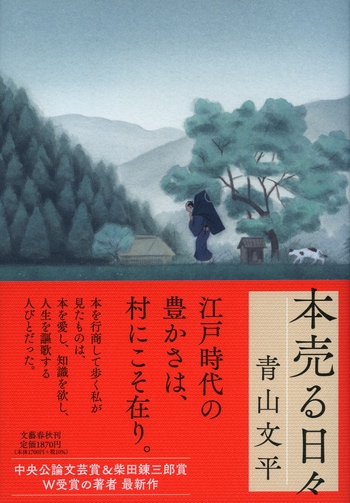

昨年、『底惚れ』で中央公論文芸賞と柴田錬三郎賞をダブル受賞した青山文平さん。実力派作家の最新作『本売る日々』は、本を行商する「私」の目を通して村の人びとの生きる姿がつづられる。この作品で青山さんが書こうとしたものは、何だったのか――。

「そもそも私は、『これ』を書こうとして小説を書くことはありません。『これ』を書こうとすると、自分で型をはめてしまうことになる。しかも、その自分というのは、書く前の、過去の自分です。自分でわかっていることを書くなんて、つまらない。書き始めたら何が出てくるか分からないから、書く意味がある。『こういうこと』を書きたいというのは、その時点で自分の作品を狭めてしまっているんです。そうではなくて、こういう素材を選び出すと、いったいどんな世界が湧き上がってくるのだろう、とわくわくしながら書いています」

本作が描くのは江戸時代後半の文政年間。文化文政時代といえば、江戸を中心に栄えた華やかな町人文化を思い浮かべるが、舞台は在郷町――地方の農村から発展した町で、登場するのは名主など在の人びとである。

「城下町は侍にサービスするための町です。後ろ向きで、自発的に成長していくことがない。それに対して在郷町は、綿や生糸などの商品作物で力をつけた農村がみずからの力で村から町になっていった。どちらが世の中を変革させる力を持っていたかは自明でしょう。

富は常に村、農家から生まれていました。その核となるのが名主(西日本なら庄屋)です。日本がこれほど均質に、あるレベルで文化的に発展できたのは名主の存在があったからでしょう。村の指導者層である彼らは、蓄積した富で地場資本を形成するとともに、さまざまな文化活動にも傾注していった。蔵書にしても千や万といった単位で、地域の文化の拠点となっています。そういう拠点が日本全国に散らばっていたから、日本は均質に発展した。

その発展の担い手である村の名主層に、本屋の男が学術書を行商して歩いたら、いったいどういう世界が立ち上がってくるのだろうか。それを知りたくて、この作品を書きました」

だから、本書の主人公は「本」だともいえる。当時の絵画教則本『芥子園画伝(かいしえんがでん)』や国学・国史の叢書『群書類従(ぐんしょるいじゅう)』、さらにはさまざまな医書を差し置いて、医師が口伝で残した臨床例である「口訣(くけつ)集」など多くの学術書が登場する。

「エンターテインメント小説に徹して、貴重な本が無くなったとか、幻の本を探すとか、といったストーリーにするなら、主役となる本を1冊見つければ済むかもしれません。けれど、そういう単純な構図では私は満足できない。あくまで生活に根付いた、本のある暮らしが奥行きを持って立ち上がってこなければ、書く気になれません。ですから、主役の1冊だけでなく、何冊かの本が必要になります。

ところが、その何冊かを探し出すのが大変でした。手掛かりになる資料本などはないので、砂浜からこれぞという1粒を探すような作業になるのです。たとえば、当時は国学をやる名主が多い。だからといって、国学のベストセラーの内容を追っていくと勉強臭が強くなって、つまらなくなってしまう。本居宣長や賀茂真淵に代表される学者の国学や宗教者の国学ではなく、幕藩体制の枠組みのなかで呻吟する名主たちに必要な『私』の国学を表現するためには、どういった本を登場させればよいか……。そこから、『群書類従』等にたどり着くのですが、もう、とにかくじたばたして、運を手繰り寄せて、どうにかしていった感じです」

大変といいつつ、そんな素材を見つけ出したからこそ、この作品は生まれた。素材を探すにはなにかコツがあるのだろうか。

「経済誌のライターをしていた頃、原稿を書くのに苦労するときは、理由がはっきりしていました。素材が悪いのです。なんで素材が悪いかというと、取材が悪いのです。記事の核となりうる素材と出会うまで取材を続ける粘り強さが足らなかった。それに気づいてからは、これで書けるという程度ではけっして取材を終えず、根掘り葉掘り、質問を重ねることにしました。そうしているうちに、また別の角度を発見するからです。なぜだ、なぜだ、を繰り返すことで、本当の出会いが生まれるんですね。

小説の素材探しも同じだと思います。詳細は覚えていないのですが、『芥子園画伝』も、たとえば和書の『装丁』や綴じ方の『旋風葉(せんぷうよう)』など、もともと調べようと思っていたこととは違う余計なことをあれこれたどっていく過程で出会いました。なぜだ、なぜだ、が、偶然を手繰り寄せるんですね」

その素材があったとして、今度はその先に続く物語を読者は大いに楽しむことだろう。『芥子園画伝』では、孫ほど年の離れた後添えをもらった名主の行く末に光を見出し、誰も知らなかった口訣集をめぐっては、ある医師の来し方に共感する。

「素材のなかでも、とびっきりの素材は、物語を内包しています。その素材の殻を突っつくと、あたかも爆発するように物語世界が立ち上がる。第3話の『初めての開板』ならば、口訣集がそれに当たります。医療と医書の界隈のさまざまな素材が、口訣集という素材の持つ芯によって、ある角度に束ねられ、あのお話になりました。

つまり、物語は素材が書くのです。私が書くのではない。遅いデビューをした私は、当初、10冊なんてとても書けないと思っていた。なのに、いま、こうして15冊目を出すことができるのは、自分の頭で書いていないからです。自分が書かなくたって、素材の方で自然に物語を組んでいく。この方法だと、自分では思いもよらなかった新しいものが収穫できるし、さらには、自分が知らなかった自分と出会うこともできます。書くたびに、新しい自分を発見できるのです。それは、70歳を超えた私にとって、なにより貴重で、ありがたいことです」

そうして生まれた作品は、時として異色と言われる。まさに“青山流時代小説”だ。

「創作ならば、アヴァンギャルドで当たり前でしょう。いままで書かれていたものとは違う、誰も書いていないものを書くのは、特別のことではありません。ともすれば、時代小説は人情ものとか派閥抗争ものとかにジャンル分けされやすいけれど、私はこれからも型から自由な、自分が読んだことのないものを書いていきたいです」