文學界2023年4月号所収の作品です。冒頭8800字を無料公開いたします。

YouTubeの画面のなかでは、ダボダボの黒いパーカーに、ダボダボのスノーパンツ姿の若い男が、「やべえ!」「これはえぐい」と言いながら、楽しげに友人とじゃれている。

「いやー、死にたくないっすよー。生きて帰りてえ!」

ステッカーだらけの黒いヘルメットをかぶった男の声は若々しくて、少年らしさを感じさせる。

「だいじょうぶ! 死なねーって! 最悪、しくっても半身不随だから!」

撮影者は、半身不随、などと穏やかならぬことを口にしているというのに、口調はどこまでも明るく、うひゃひゃ、という笑い声まで伴っている。

「えっとー、俺たちはー、いまー、磐梯高原スキー場にいまーす。みんな知ってると思うけど、『モンスターパーク』のあるあの磐梯高原っすー! そしてあれがぁ……」

カメラが白銀のゲレンデへ向けられる。

「うえーい! 日本最大っすよ! 伝説の20mキッカー『スーパーモンスター』っす! つーかこのパークやばくね? 真ん中のスパインもヒップも優秀なディガーさんのおかげでバキバキだし、やべえ調子よさそーっす! 俺も滑りてえ!」

カメラがズームになり、ゲレンデがつまびらかに映しだされる。スタート地点と思われる場所には〈注意! 上級者用 Caution! For Advanced Level Only〉という赤い警告看板が突き立てられている。看板のかたわらに立つヘルメット姿の少年は「やべー! ビジュアルがぱねえ! 想像以上にこええ!」と叫んでいる。スタート地点の先はかなりの急斜面で、斜面の先には青い線で縁取られた巨大な雪の壁がある。壁の横には三角錐のような形の雪山が築かれ、その奥に、オレンジ色の鉄パイプやレールが見える。画面に映るコースの様相は、スキー場のゲレンデというより、雪像か彫刻作品のようだ。

「はーい、じゃあフリースキー二年目のタクヤくんがー、いよいよ磐梯高原の伝説の『スーパーモンスター』に挑戦しまーす! いま朝の八時っす。天気もすげえ調子いいっす! フリースキー二年目で『スーパーモンスター』にチャレンジとか、無謀っすか? いやいや、イケるっしょ! さあ、いよいよタクヤのドロップインです! おら、タクヤ! いけ!」

撮影者の少年の語り口はとても流暢でよどみがなく、画面もほとんどブレていない。動画撮影や配信に慣れているのがうかがえる。

けしかけられた「タクヤ」と呼ばれる少年は、

「……っだああ‼ いくわ! いくぞ、おら‼」

と叫んでから、腰を低く落とし、前傾姿勢になった。僕はMacBookのディスプレイの前で、固唾を呑む。

タクヤの履いているスキー板が、僕の知っている板と形がちがうことにいまさら気づく。前方に反り返ったチップがあり、後ろのテールは平らになっているはずの板が、画面の中では前後とも反り返っている。漆黒のベース塗装の上に、グラフィティ風の黄色い書体でノーズに〈ARMADA〉、テールに〈BDOG〉と書きつけられている。

さささっという音が聞こえたので、ディスプレイから顔を上げ、窓の外に目をやる。みぞれが降りはじめていた。南麻布の街路がくろぐろと濡れてゆく。朝の天気予報で、今日の東京は雪になるかもしれない、と言っていたのを思い出す。氷雨の降りしきる二月あたまの東京都心は、動画のなかの白銀のゲレンデより、よほど寒々しく思える。

ディスプレイに視線を戻す。タクヤは、すでに巨大な雪壁に向かって疾走しており、撮影者の少年は少し後ろを追いかけている。カメラは撮影者の少年のヘルメットの上に固定されているのだろう。

「タクヤー! スピードはえーわ! マジ追い撮りエグすぎだから!」

荒い呼吸音混じりの必死の声は、いままさに雪壁に挑もうとしているタクヤの耳に届いていないようだ。タクヤはもう叫ばないし、言葉を発さない。視覚と触覚だけが極端に鋭敏になり、ほかの感覚があやふやになっている状態なのだろう。ただ、前を向いて疾走している。乾いた風を受けて赤らむ頬は、冷たさや痛みを感じていないにちがいない。動画を視ているだけで、タクヤの身体感覚がまざまざと伝わってくる。

「おっしゃ、いけ!」

撮影者の少年が叫ぶ。タクヤは巨大な雪壁に向かって、さらに一段と腰を低く落として突き進んでゆく。

次の瞬間、タクヤは宙を舞った。

飛び上がったタクヤは、冬晴れの青空を切り裂きながら空中で360度回転し、履いているスキー板をX字状にクロスさせ、右手で左側の板を摑んだ。そして、そのまま雪壁の先の斜面に着地した。

「うぇーい! やっべえ、ビタ着じゃん! みんな視た⁈ タクヤが伝説の巨大キッカー『スーパーモンスター』で完璧なミュートグラブのサブロク、メイクしました! ランディングのど真ん中に、ビタビタに着りました! ぱねーわ、撮れ|《だか》高ヤバそー! タクヤさん、調子よすぎっしょ!」

追い撮りをしている少年が、荒い呼吸を整えることもなく、興奮した様子で語る。僕は、あの巨大な雪壁のようなジャンプ台を「キッカー」と呼ぶのだと知る。

タクヤは見事な着地をキメたあと、そのままさらにスピードを上げ、次のキッカーに向かってすでに腰を落としている。ふたつめのキッカーは、若干小さく見える。それでも巨大なことに変わりはない。

タクヤを追いながら、撮影者の少年がしきりに「やべええ! すげえええええ!」と雄叫びを上げる。タクヤは反応しない。

ディスプレイのなかで「スーパーモンスター」という巨大なアトラクションに二本の板で挑んでいる少年に、僕は完全に魅了されている。「サブロク」をメイクしてなお、ガッツポーズひとつすることなく、まっすぐ次のキッカーへ向かってゆくタクヤを見ていると、胸が高鳴り、気持ちが抑えられない。タクヤも撮影者の少年も、ダボっとしたスノーパンツを腰穿きして、上はオーバーサイズのパーカー一枚だ。こんなスタイルのスキーを、僕は知らない。かれこれ十五分以上、動画は続いている。

「タクヤー! ファイブいけよ! ファイブ! この調子ならイケんじゃね⁉」

実際にキッカーに立ち向かっているのはタクヤにもかかわらず、撮影者の少年のほうが昂揚している。手ブレ補正機能つきのカメラで撮影しているだろうし、編集もくわえているはずなのに、画面が時おり激しくゆれる。MacBookのディスプレイに顔をほぼくっつけて視ている僕にまで、ゲレンデの雪面の凹凸や引き締まった雪質が伝わってくる。

僕はいま、タクヤになりかけている。タクヤのきっちり密脚された美しいターンでスピードを調節するセンスや、ジャンプに差し掛かる直前に思い切り脚をひらき、安定した姿勢とスピードを保ったまま踏み切る感覚が、身体に伝わってくる。あれほどの斜面を、あれほどのスピードで滑り降りるとき、耳元ではどんなふうに風が鳴るのだろう。

タクヤ、おまえ、すげえよ。かっけえよ。

白地に黒いグラフィックのパーカーと、ダボダボの黒いパンツをはためかせ、タクヤは冬晴れの裏磐梯の青空をくるりと舞い飛んだ。スキーをクロスさせ、左右アシンメトリーのソールを見せつけた瞬間のタクヤは、僕がこれまで見てきたどのスポーツ選手やアイドルよりもクールだった。

画面のなかのタクヤは、腰を落とし疾走している。そして、ダンサーのようなかろやかさで身を翻し、今度は後ろ向きに滑りはじめる。

「うおおお! タクヤさん、スイッチインなの⁉ まさかのスイッチ540⁉ やべえ、伝説の『スーパーモンスター』に、タクヤがスイッチで突っ込んでいきます! おめーら見てろよ!」

後ろ向きにキッカーへと向かって滑るタクヤを見て、僕はスキー板の前後が反り返っている理由がわかった。彼らが履いてる板は、前後どちら向きにも滑れるようになっているのだ。普通のスキー板のようにテールが平らにカットされていたら、後ろ向きに滑ったときに雪塊につっかえてしまう。板の前後それぞれが反り返っていれば、たしかにどちらの向きにも滑ることができる。しかし、こんな巨大なキッカーに後ろ向きで突っ込んでゆくなんて、さすがに無謀なのではないか。

小学生のころ、スキー場で目撃した事故の記憶がよみがえる。小気味よいウェーデルンで滑降していた三十代くらいの男が、不整地のコブに足を取られ、そのままコース脇の大木に激突したのだ。僕はなすすべもなく見ているだけだったけれど、大人が助けを呼び、ほどなく赤色灯とサイレンを鳴らしながらスノーモービルが駆けつけた。スノーモービルの後方に連結されたソリに乗せられたケガ人は痛みに耐えかねて泣き叫んでいた。細身のデモパンに包まれた彼の左足は、ありえない方向に曲がっていた。大人は泣かないものだと信じていた僕は、衝撃を受けた。あの光景は、いまでも時おり脳裏に浮かぶ。

普通の基礎スキーの滑降ですら、スピードやコース取りをまちがえれば、後遺症を免れないほどの怪我を負うのだ。タクヤが立ち向かっているキッカーや、その先に待ち構えている階段の手すりのようなアイテムで失敗したら、骨折どころでは済まないはずだ。

――最悪、しくっても半身不随だから!

動画の冒頭で、撮影者の少年が無邪気に口にしたひとことがよみがえる。タクヤも彼も、きっとまだ酒の味を知らない年頃だ。彼女だっているかもしれないし、輝かしい未来のある若者にほかならない。

半身不随。

撮影者の少年の言葉が、しつこく頭のなかをまわる。ヘルメットとゴーグルのせいで顔はつまびらかには見えない。けれど、絶妙な年頃の男子だけが持ちうる名状しがたい官能が、オーバーサイズのパーカーとダボダボのパンツ越しに滲み出ている。服の下で汗ばむ、薄い筋肉をまとった、均整のとれたタクヤの上半身が透けて見える。

官能を迸らせながら後ろ向きにキッカーへと突っ込んでゆくタクヤから、目が離せない。

「タクヤー! ノーグラブでいいからファイブやってよ! ぜってえイケるって!」

撮影者の少年の声に、タクヤが軽く頷いたように見えた。

直感した。タクヤは失敗する。ひとつめのキッカーで見事なジャンプをキメたとき、タクヤの耳に撮影者の少年の声は届いていなかった。タクヤはただ、目の前に迫る雪壁と対峙していた。しかしいま、タクヤは撮影者の少年の声がけに反応した。ひとつめのキッカーを飛んだときより、集中を欠いている。ましてや、おそらくはるかに難易度が高い、後ろ向きでのジャンプに挑戦しようとしているのだ。大きく飛翔したのち、着地に失敗して小さく叫び声をあげ、やがて動けなくなってしまうタクヤの姿が、まなうらに映る。僕は、自分の息が上がっていることに気づく。呼吸が浅くなり、鼓動がどんどん早くなってゆく。

「おっし! 飛べ!」

少年の叫び声に合わせて、タクヤは後ろを向いたまま足を大きく広げ、キッカーの縁を蹴り上げた。舞い上がった彼は、パーカーを風にはためかせながらスキー板をクロスさせ、青空の下で一周まわり、さらにからだをひねる。ひとつめのキッカーを飛んだとき、撮影者の少年は「サブロク」と言っていた。今回は「ファイブ」だ。

ああ、なるほど。

一回転なら360度、一回転半なら540度だ。オリンピックのスノーボードで、日本人の若者が「トリプルコーク・フォーティーン・フォーティ」なる技をキメて、金メダルを獲得していたのを思い出す。そうか、あれも1440だったのか。

「だあああああああ!!!!」

大きな叫び声とともに、画面がぐらぐらと揺れる。

「あー! さすがにスイッチでファイブは無理よなー! タクヤー、だいじょぶー?」

追いついた撮影者の少年の口調は、すこぶる呑気だ。

「いってーわ! さすがにくっそ痛え! 上もプロテクター着けといてよかったー!」

キッカーの奥の斜面に横たわっていたタクヤは、起き上がって腰をさすっている。

「いやー、でもガチで惜しかったじゃん!」

タクヤは「ちきしょー!」と悔しそうに叫びながら、ヘルメットを脱ぎ、外れてしまったスキー板を拾いに走る。

「さてさて、タクヤさん的に反省お願いしまーす。どーなんすか? 二個目のキッカーは、やっぱスイッチだと押し返しのタイミング見極めムズかった感じ?」

バラエティ番組の司会者のような口調に変わった撮影者の少年の問いかけに、あー、まあそうかも、と答えつつ、タクヤがつづける。

「一発目マジ調子よかったじゃん? ディガーさん入ったばっかだし、リップもカドがバッキバキでさ。キッカー自体すげー調子よかったんすよ。でさ、二発目もポジションは完璧だったんよ! でもちょい早がけだったんかなー。あと、二個目のリップ、ちょい崩れてた気するんだよな。んで、スタンス広げたところでタイミングミスって、ギャバってバラけた感じっすねー。あー、くやしーっす! でもまあデコ落ちしなくてよかったわ! デコ落ちしてたら骨折ってたかもしんねー」

交わされる会話の内容は、さっぱりわからない。ただ、僕はタクヤが怪我をせずピンピンしていることと、ヘルメットとゴーグルを外したタクヤの顔が想像より大人びていて、無精髭までたくわえていたことに、ちょっと驚いていた。

「――なあ、これほかしてええやつやんな?」

突然肩を叩かれ、思わず上半身が跳ねた。

大量のチラシの束を抱えた和明が「そんなビビらんでもええやん」と笑っている。今年三十路を迎えるというのに無邪気に少年じみた笑いをたたえている和明と、タクヤはひょっとしたらさして齢が変わらないのかもしれない。

「いや、なんかめっちゃYouTubeに熱中しちゃってた。それ、会計事務所からのやつとか入ってないよな?」

「当たり前やん。大事そうなんは全部本棚の横にまとめてあるで。なに視とったん?」

いや、これ、と言って、動画のサムネイルを和明に見せる。

「え、スノボ?」

珍しいやん、と言いつつ、和明が再生ボタンをクリックする。

「いや、スキーなの。俺も初めて見たんだけどさ。フリースキーっていうやつ。けっこうすごくね?」

和明は身を乗り出して、僕のMacBookを器用に操作しながら、タクヤたちの動画を視ている。うわ、えぐ! たしかにこれはすごいわ、と関連動画のサムネイルまでチェックしはじめる。

「はあー、これはバリえぐいわ! けっこうやっとるひと多いねんな。せやけど源ちゃんの生活とは対極の世界やな。源ちゃん、高いのとかそーゆーのあかんし、運動はしょうみ、大概あかんやろ」

和明が決めつけたように言う。

「いや、俺ふつーのスキーだったらめっちゃできるよ? 死んだ親父がプロ級だったし、しょっちゅう一緒に行ってたからね。なんだったら俺、小三でバッジテストのジュニア一級受かってるし、小六で大人の二級まで受かってっから」

思わず語気を強める。和明のなかで、僕が運動オンチな完全なるインドア派で、日光や野外活動には似つかわしくない男として認識されていることはわかっている。出逢って三年半になるが、彼に見せてきた姿といえば、くわえ煙草で机に齧りつき、色鉛筆を走らせながら鬼の形相でうなっている醜態か、数日に亘る徹夜明けで朝夕の分かちもわからないほどに寝こけているところくらいだ。

「スキーなあ。源ちゃんってやっぱ育ちええよなあ。大阪やとハチ北と琵琶湖くらいしかあらへんし、雪山系は高校の卒業旅行でダチとスノボ行っただけやわ」

「俺はスノボ未経験だよ。つーか、スキーも十八でやめたんだけど」

僕の言葉が意外だったのか、和明が「ええっ⁉ なんで? もったいないやん!」と大げさに反応する。

「滑れるどころか上級者なんやろ? 源ちゃん引きこもってばっかりやし、久々にスキー行ったらええやん。まだ二月やで? なんぼでも滑れるやろ」

和明が無邪気な笑顔を見せる。

「いや、ひとりでスキーとか絶対無理。俺がひとりで行けるの、吉牛と日高屋が限界なの知ってるだろ」

和明にはわかんねーよな、と僕はこころのなかでごちる。

「俺が一緒に行けたらええんやけど。休み合わへんもんなー」

中学校で体育教師をしている和明は中学から体育大学に至るまで野球ひとすじだ。いまも部活の指導がない週末には、大学時代の同級生たちと草野球に興じている。もし中学や高校で出会っていたとしたら、学年の中心にいたであろう和明と、僕は口を利くことすらなかっただろう。

「源ちゃんの友達やったら、金持ちでヒマなひと多いやろ。誘ったら付き合うてくれるんちゃう? 一緒に雪山行ったら絶対楽しいで?」

和明には、学生時代の話をしたことがない。髪型やファッションを必死で研究し、あたかもイケてるかのように振る舞いながら、真実がバレないように息が詰まるような思いで過ごしていた者の気持ちなど、和明には想像もつかないはずだ。

「あのさ、俺の世代は例外なくスノボ派なわけよ。みんなダボっとした感じでさ、うぇーい! とかやってんの。そのパリピたちのなかにさ、俺ひとりだけスキーで加わるとか、どう考えても無理だから。死んでも無理。阿蘇山噴火しようが日本沈没しようが絶対に死んでも俺的に無理。俺の性格知ってるだろ」

雨音が、いつのまにか止んでいる。嘆息しながらふたたび窓に目を向けると、みぞれは雪に変わっていた。街路樹の柏の枝に、うっすらと白いものが積もりはじめているのが見える。

「源ちゃん、前にも言うたけど……。ほんま、自意識過剰やで。源ちゃんがひとり焼き肉してようがひとりカラオケしてようが、女装して歩こうが、ひとりだけスキーしていようが、案外誰も源ちゃんのこと見てへんから大丈夫やって。源ちゃんも自意識過剰やけど、みんなも自分のことでいっぱいいっぱいやねん。せやから友達誘って堂々とスキーして来たらええやん」

和明の言うことはもっともだ。僕が誰であるかを知っているヤツなど、この世にほとんどいない。パリピ系やウェイ系のヤツらが意外といいヤツで、そもそも他人が何をしていようと気にも留めない、ということも知っている。

「わかってるって。ただ、もう俺二十年近く滑ってないし道具だってないわけ。それにいまさらスキー再開したいほどの情熱ない。つーか自意識過剰もわかってる。でも俺がこーゆーヤツだって、和明だってわかってるっしょ。絶対やだ。無理。動画で視てるだけで充分楽しいんです、俺は」

和明に反駁するとき、僕はきまって饒舌になる。そして和明は、僕の反論に対して、毎度怒ることなく、困ったように笑うだけだ。ところが、今日にかぎって、なかなか引き下がろうとしない。

「源ちゃん、ほんなら、ふつーのスキーやなくてこの子らのやっとるフリースキー? これ、やってみたらええやん。ウェアとか雰囲気とか、めっちゃスノボっぽいしパリピ感あるやん。スノボよりかっこええと思うで。源ちゃん、もともと普通のスキーめっちゃできんのやろ。せやったら、ゼロからはじめるよかバリ上達早いんちゃうかな。動画めっちゃ熱中して視とったやん。ほんまはやりたいはずやで?」

広告動画が終わって、ディスプレイ上に、また別の動画が流れはじめる。

「――うえーい、どもっす! 毎度おなじみユキタクでーす。今日は予告していたとおり、あの! めっちゃ有名な! 〈フリブラ〉こと〈自由すぎる雪山兄弟〉の弟、リュウさんとのコラボ動画になりまっす! というわけで! 今日俺たちは! リュウさんがフリースキースクールのコーチやってる湯沢の〈神の倉スノーリゾート〉にお邪魔してます!」

オープニングで大写しになったタクヤの顔から、あご髭が消えている。つるっとしたタクヤの顔立ちは幼くて、和明よりずっと年下に見える。「この子、さっきくるくるしとった子やんな? 雰囲気変わったな」と僕の肩越しに動画を視ている和明が言う。

「どもっすー。フリブラの弟、リュウっす。そして兄の……といつもどおり紹介したいところなんすけど。今日は平日なんでサラリーマンやってる兄貴はいません」

ダボダボの青いスノーパンツの上に、オーバーサイズの黒いロックTシャツを纏った、かなり背の高い青年の服装もツイストパーマがかけられた髪型も、見た目はいかにもストリート系といった風情だ。なのに、語り口に生真面目さと素朴さが滲んでいる。

「そーなんすよー。今日はお兄さんいないんすよねー、残念! 今回はですねー、正真正銘のプロでコーチのリュウさんに俺たちのキッカー飛んでるところを見てもらってー、ワンポイントアドバイス的なのをもらおうと思いまーす。ちなみに日本で数少ないフリースキースクールのひとつがここカンクラなんで、興味あるひとはぜひ問い合わせてみてくださーい! あと、言わなくてもわかってると思うけどリュウさんのチャンネル〈フリブラ〉はフリースキーヤーなら登録必須っすよ!」

タクヤの相棒のユキヤが、手際よく動画の概要を説明し、コラボ相手の〈フリブラ〉の宣伝もさりげなくこなす。タクヤは、うぇーい、とか、よろしくっすー、といった感じでユキヤの言葉に相槌を打つだけだ。どうやら彼らの界隈では相当に有名らしい〈フリブラ〉のリュウが、

「はい、毎週フリースキーのレッスン動画とか上げてるんで、よかったらよろしくっすー」

と、気だるげに言ってのち、ぺこりと頭を下げた。

「源ちゃん、最近そんな仕事も溜まってへんのやろ? 習いに行ってみたらええやん。リュウさんに会えるで? 絶対源ちゃんのタイプやろ」

動画のなかでは、リュウがタクヤとユキヤに、小さなキッカーを使って改めてジャンプの基礎について丁寧に説明している。

僕が和明の提案に素直にうなずいたのは、初めてのことかもしれない。

小佐野彈(おさの・だん)

歌人・作家。

1983年生まれ。

歌集『銀河一族』(短歌研究社)

(続きは、文學界2023年4月号でお楽しみください)

文學界(2023年4月号)目次

【創作】

松浦寿輝「谷中」(新連載)

長いパリ暮らしを経て、台東区谷中に住むことになった画家の香坂。入り組んだ路地で彼は何と出会うのか

上田岳弘「K+ICO」

SNSで収益を上げるICOは、かつて自分を救ってくれたウーバー配達員Kを探していた。二人は再会できるのか。ついに連作完結

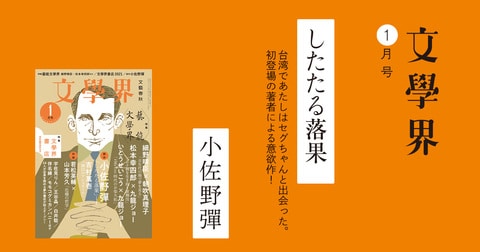

小佐野彈「サブロク」

巨大な雪壁に向かって突き進む彼は、誰よりもかっこよかったーー著者の新境地”フリースキー”小説 ←本稿です

磯﨑憲一郎「日本蒙昧前史 第二部」

美男子のテレビ俳優は、付き合っていた舞台女優から映画女優を紹介され、交際することに。縦横無尽に描かれる魅惑と迷妄の昭和史

【特集】作家とギター

「6本の狂ったハガネの振動」はなぜ私たちの心を震わせるのか。作家6人が楽器との関係を語り、小説家と音楽家がギターをめぐるエッセイを綴る

〈インタビュー〉平野啓一郎「「上手い」のはスゴイこと」/岸政彦「ギターは個人に寄り添ってくれる、どこか寂しいもの」/高橋弘希「音楽は趣味ではできない」/佐藤友哉「恥ずかしいからこそ、やれること」/北村匡平「演奏と執筆は繋がっている」/磯﨑憲一郎「ウィルスが甦ったデトロイトの夜」

〈エッセイ〉海猫沢めろん「ギター・バンド・小説」/高田漣「アンドロイドはみ空の夢を見た〜32/42/52/62/72/82」

【批評】

安藤礼二「哲学の始源――ジル・ドゥルーズ論(前編)」

柳楽馨「“your true colors shining through”――川上未映子『黄色い家』を読む」

【鼎談】下西風澄×山本貴光×吉川浩満「心はどこから来て、どこへ行くのか」

【リレーエッセイ「私の身体を生きる」】山下紘加「肉体の尊厳」

第128回文學界新人賞中間発表

第53回九州芸術祭文学賞発表【発表と選評】五木寛之・村田喜代子・小野正嗣

【文學界図書室】松浦寿輝『香港陥落』(池田雄一)/グレゴリー・ケズナジャット『開墾地』(いしいしんじ)

【強力連載陣】砂川文次/円城塔/金原ひとみ/綿矢りさ/西村紗知/奈倉有里/王谷晶/辻田真佐憲/藤原麻里菜/平民金子/高橋弘希/松浦寿輝/犬山紙子/柴田聡子/河野真太郎/住本麻子

表紙画=柳智之「深沢七郎」