吉田喜重は、何よりもまず、「驚かせる」ことが得意な人だった。しかし、喜重さんにはあえて他人を驚愕させようとする魂胆など、これっぽっちもなかったはずである。彼としてはごく普通に振る舞っていただけなのに、その普通さが驚きをもたらさずにはおかぬというあたりに、「驚かせる」人ならではの彼の特質が露呈されている。

実際、『ろくでなし』(1960)から『鏡の女たち』(2002)へといたる40年におよぶときに前衛的とも呼ばれたりする映画作家としてのキャリアはいうまでもなく、『美の美』などのテレビでのドキュメンタリー作家としての地味にして華々しい活躍、あるいはオペラ『マダム・バタフライ』(1990)のリヨンでの堂々たる演出、さらには『小津安二郎の反映画』(1998)や『贖罪 ナチス副総統ルドルフ・ヘスの戦争』(2020)などの執筆活動においてさえ、彼は、観客や読者としてのわたくしたちをたえず驚かせてやまなかった。「驚かせる」というにとどまらず、あるときは途方に暮れさせ、またあるときは陶然とさせ、またあるときは、みずからの視力に疑いの念を抱かせたりもしていたのである。ところが、喜重さんはといえば、何を前にしても驚きの表情などいっさい見せたことがない。このたびわたくしどもの元から静かに遠ざかって行かれた『鏡の女たち』の映画作家が、日常生活において「驚く」ことがあるかないかは、このさい問わずにおく。だが、周りの風景やあたりの人影が彼をことさら「驚かせる」ことがあったとは、どうも思えない。彼は、あくまで「驚かせる」人だったのである。

あるとき、妙なところで、喜重さんと偶然にばったり出会ったことがある。いまはもう存在していない旧赤坂プリンスの奥まったところにほとんど誰も知らないエレベーターが人気もなく作動しており、紀尾井町通りに面した高台の旧李王家の建物の、いまではLa Maison Kioiという瀟洒なレストランのある階へとそれは通じていた。何かの折りに、そのいかにも曖昧な場所でエレベーターを待っていると、扉が開くなり、喜重さんがぬっと降りてこられた。その思いがけない遭遇にわたくしは吃驚仰天したものだが、喜重さんはといえば、軽く微笑みはされたものの、さして驚く風情も見せずに黙ってわたくしから離れて行かれた。しかも、ふり返ることもないその遠ざかり方に、こちらへの敬意が込められていた。この映画作家は「驚かぬ人」だ。思わずわたくしはそう口にするしかなかった。

かつて、東京大学という研究と教育の組織で大番頭のような仕事をしていたとき、その創立120周年を祝う行事が近づいていたので、同窓生である吉田喜重監督に記念作品の撮影を依頼したことがある。予算が限られていながらも、喜重さんは快諾して下さった。そこで、撮影が始まってしばらくしてから、今日はどこでお仕事をしておられるのかと秘書に訊ねたところ、昨晩から浜松あたりで蒸気機関車の走行場面を撮影しておられるという答えが返ってきたので、文字通り吃驚仰天した。東京大学の創立120年を記念する映画の撮影に、なぜ浜松くんだりへのロケによる鉄道場面が必要なのか。それはわたくしの理解を超えており、「驚き」というより「疑念」に近いものが心を過ったのはいうまでもない。

ところが、出来上がった作品を目にして、わたくしは改めて吃驚仰天することになる。夏目漱石の『三四郎』の青年が現在の東京大学の敷地に潜入するというコンセプトそのものがすでに「驚き」だったが、さらに、広田先生との客車を舞台としての邂逅場面が蒸気機関車の牽引する古めかしい車中で簡素に描かれており、車中から川の流れに向けての移動撮影なども秀逸きわまりなく、そのための浜松行きだったのかと漸くにして合点がいった。この作品には、三四郎池のほとりでの美禰子と三四郎その人との出会いの光景なども入念きわまりなく演出されており、映画としても申し分ない出来映えに収まっていた。だから、東大の大番頭として、同学出身の映画作家吉田喜重の知られざる傑作のプロデュースに加担しえたことの幸運を、ひそかに噛みしめたものだ。

喜重さんは、その行動の迅速さにおいてもわたくしを「驚かせた」。映画都市リヨンでの吉田喜重演出による『マダム・バタフライ』の、初日の晩のこと。磯崎新による装置も山本耀司による衣裳も黒を基調として抽象性に徹し、それでいながら原子爆弾の記憶に彩られた長崎の街は奇妙な具現性におさまり、閉幕が近づくと、観客の興奮ぶりが音もなくあたりにひたひたと波及してゆく。それを、喜重さんは岡田茉莉子さんやわたくしのかたわらでじっと感じとっておられたと思う。これは、途方もないスタンディング・オベーションが始まるぞと心を震わせていると、終幕とともに、いままでかたわらにおられたはずの演出家その人は、いつの間にか舞台の中央で観客の賞讃を一身に受けとめておられるではないか。

わたくしは、観客席の岡田茉莉子さんのかたわらでオペラに見入っていた喜重さんが、舞台の暗転とともに、いつ、どのように観客席をかきわけて前面にまでかけよられ、決して低くはない舞台にまで登られたのか、まったく気づくことがなかった。それほどまでに、目にも止まらぬ早業で、演出家は壇上で喝采を受けとめていたのである。そのとき、わたくしは、喜重さんという方の身振りの素早さというものに、改めて深く驚かされた。文字通り、吃驚仰天したといってよい。吉田喜重は、やはり、「驚かせる」ことがことのほか得意な人だったのである。

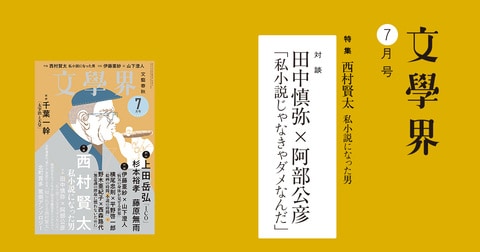

(初出 「文學界」2023年2月号)