東京駅(東京駅丸ノ内本屋)が開業したのは、一九一四年のことだ。関東大震災による被害は免れたものの終戦間近の空襲により一部を焼失、本来は三階建てだったが、二階建てで修復されたまま長らく利用されてきた。しかし、二〇〇三年に駅舎が国の重要文化財に指定されたことを追い風に、JR東日本による「東京駅丸の内駅舎保存・復原工事」プロジェクトが本格始動。五年余りにわたる工事期間を経て、創建当時の姿を現したのは二〇一二年一〇月のことだった。

建築物はタイムマシンだとよく言われるが、まさにそれ。復元された南北のドーム天井とレリーフは、真新しいもののはずなのにどこか懐かしく、一〇〇年前を夢想せずにはいられないものだった。それ以上の衝撃は、外観からもたらされた。赤レンガの壁に嵌め込まれた白い大きな窓とストライプ、その配置と彩色のバランスは端的に美しい。残存していたオリジナルのレンガをできる限り活かしつつ、高度な技術によって再現された創建当時の赤色が──白は赤を際立たせるための色だ──見る者を魅了した。それと同時に、一つの疑問を生じさせたのではないかと思う。なぜ一〇〇年前にこの鮮烈なデザインが選ばれたのか?

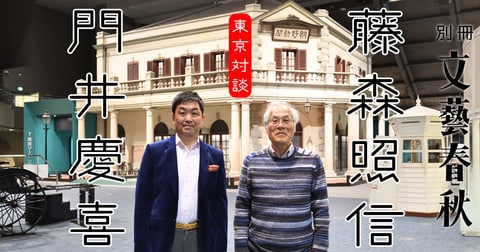

その疑問に、このたび文庫化された『東京、はじまる』は一つの答えを差し出している。直木賞作家・門井慶喜の筆による本作は、東京駅をはじめ数々の有名建築物の設計を手がけた建築家・辰野金吾の一代記である。

物語は明治一六年の横浜、金吾が三年ぶりに日本の地を踏み締めた場面から始まる。金吾は官立の工部大学校造家学科の第一期首席となり、日本の建築界では初めて国費留学生として、師匠ジョサイア・コンドルの祖国イギリスに逗留していたのだ。もうすぐ三十路を迎えようとする金吾は、少し焦っている。出迎えに来てくれた大学以前からの親友・曾禰達蔵に「ぜひ東京にたくさん斬新な建物をつくってくれ」と声をかけられると、「ちがうなあ」「柄が、小さすぎる」と物申す。「そこは東京にじゃない。東京をとすべきじゃないか、曾禰君。ひとつひとつの物件など、しょせん長い道のりの一里塚。私はつまり、最後には、東京そのものを建築する」。だから、己は一刻も早く現場に立つ。「東京の街づくりは、すでに始まっている。私が一日休めば、その完成は一日おくれるんだ」。本作の方向性を決定付ける、名台詞だ。

一代記の醍醐味は、功成り名を遂げた人生の軌跡を追いかけると共に、当該人物の性格を愉しむことにある。のちの世に「日本近代建築の父」と謳われる辰野金吾は驚くほどの自信家であり、先見の明がありすぎるゆえに、ともすれば上から目線の憎たらしい性格として表象されかねない。しかし、著者は複数の視座から金吾を見捉えていく。例えば、〈金吾は、感動屋である。情緒の幅がひろいといえば聞こえがいいが、要するに、単純なのである〉。本編一三ページ目に登場するこの「要するに」で思わず笑ってしまい、何でも受け止められる感覚になってしまった。後世の第三者の視点から見た「やれやれ……」感が、金吾を不器用で愛すべき人物へと昇華させているのだ。

第一章第二章において金吾の人生と性格への関心と興味を惹き付け、「江戸」の風景を一変し「東京そのものを建築する」という一大目標が読者の脳裏に焼き付けられたところで、第三章で著者は、建築の世界と読者を繋げていく。

金吾は工部省営繕局のお役人となったものの、廃省となり失業の憂き目にあう。そこで芽生えた逆転の発想は、「われら自身が会社になる」こと。おそらく日本初となる民間の建築事務所・辰野建築事務所を設立し、職業建築家としての道を歩み始める。その第一歩として定めたのが、内閣の臨時建築局が進める、日本銀行の設計だった。この仕事が取れれば、世間に名声が轟く。これまでの慣例に従い外国人建築家に委ねられるようなことがあれば、向後も日本人建築家の出番はなくなるだろう。かくして金吾は建築局総裁に直談判するため鹿鳴館へ赴き、日本銀行の設計を任されるはずだった恩師ジョサイア・コンドルの仕事をこき下ろすことで、受注をぶんどる。

本作屈指の名場面だ。なおかつこの場面で初めて、建築物(鹿鳴館)にまつわる詳細な記述や専門用語が多出する。ともすれば分野外の人間にとってそのような記述は、正確であればあるほど退屈で読みこなしづらいものとなりがちだが、水を飲むようにすんなりと頭に入ってくる。尊敬する恩師が設計した鹿鳴館を否定することで、日本銀行の設計の権利を奪えるかもしれない。そうした葛藤のドラマがまず先に提示された後ならば、建築にまつわる専門的な話は、読者の好奇心を焚きつける燃料となるのだ。ドラマの提示→専門的な話という順番はその後も遵守され、読者を物語から振り落とすことがない。

第四章以降は、選択と集中。辰野金吾の生涯の功績を網羅的に綴るのではなく、最重要案件二つをピックアップする大胆な構成が採用されている。二つに絞ったからこそ明確な対比が生まれ、本作のタイトル「東京、はじまる」の意義がより際立つものとなった。

金吾は日本銀行をどのような思想のもとで設計したか。日本という新興国家の存在を世界に知らしめるため、堅牢広壮で威厳に満ちた建築物であることを狙った。石造りの重厚な外観──読者も日本橋へ行けば目にすることができる──は日本国民に対して、始動して間もない金融機関への安心感を与えるものであった。が、それ以上に諸外国に向けて「日本、はじまる」とアナウンスする効果があったのだ。建築家が現場責任者も請け負わざるを得なかった時代ならではのデタラメなエピソードなども盛り込みつつ、著者は「日本、はじまる」としての日本銀行建設を物語前半部のクライマックスに据えたのだ。

そして後半部を占めるのが、東京駅の建設だ。民間によってばらばらに運営されていた鉄道を政府が一手に買い上げ、離れ離れになっていた線路を一本に繋ぐ。時の政府によって選ばれたエリアは丸の内、皇居の真ん前だった。そこに金吾は、赤レンガの駅舎を建てた。日本銀行は堅牢なドイツ式バロック様式だったが、こちらでは、一八世紀から一九世紀のイギリスで流行した「クイーン・アン様式」と呼ばれるルネッサンス様式をアレンジして取り入れた。威厳ではなく「美」を重視した、優雅で女性らしく柔らかな印象を与えるこのデザインに、金吾はどんな思想=メッセージを込めたのか。

「江戸」の頃、女性は家に縛られていた。「東京」の世では、女性解放運動が起こり、いわゆる職業婦人たちが外へ働きに出始めた。金吾は思う。〈彼女らが街の建物をいろどり、街や建物がまた彼女らを粧しこませる。人の外装と街の外装の相互作用。これもたしかに建築家の仕事〉。華やかな赤色と白いフリルのようなストライプを持つ駅舎の外観は、街をゆく女性の息吹を取り入れたものだったのだ。「東京、はじまる」。門井慶喜はそのスタートの合図を、金吾が設計した東京駅のデザインに見出した。

あまりの説得力の高さと面白さゆえに、辰野金吾の一代記はこれ以外の書き方はなかったと思わされるのだが、他ならぬ著者の、建築にまつわるノンフィクション『東京の謎(ミステリー) この街をつくった先駆者たち』や、万城目学との対談本『ぼくらの近代建築デラックス!』などを読んでみると、全く別のものになった可能性に気付かされる。金吾の伝記的事実に基づいたエピソードはまだ無数にあり、設計した建築物に対しても多様な解釈があるからだ。しかし、本作はこのようになったし、著者にとってもこれ以外にはあり得ないものとなった。その点に、「歴史」と「小説」の違いが凝縮されているような気がしてならない。端的に言えば、歴史的「偉人」としてだけでなく、等身大の「隣人」として描いているのだ。

実は、本作は基本的に金吾にカメラを据え、金吾の内面が語られていくのだが、要所要所でカメラをバトンパスされる人物がいる。親友の曾禰達蔵と、長男の辰野隆だ。

金吾に最も近い二人の語りを採用することで、彼を「隣人」として捉える視線が強まっている。なおかつ二人の語りの中には、金吾の強烈な個性を前にして「ならば自分は?」と我が身を振り返る想像力が書き込まれている。それがあるからこそ読者もまた「ならば自分は?」というフィードバックが起こる。

歴史的「偉人」としてだけでなく等身大の「隣人」として、金吾の存在を受け止めている証と言える。建築物の価値は、中に入ってみなければ本当のところは分からない。小説を書くという行為を通して、作家は「日本近代建築の父・辰野金吾」という歴史的建築物の中へと足を踏み入れたのだ。そこで初めて得た感情や発見が、本作には無数にちりばめられている。

その成果もまた、読者がかつてこの世界に存在した「日本近代建築の父」と謳われる男と、「隣人」として出会うことへと誘っているだろう。その出会いの感触は、末長くたなびき消えることはない。

なお、著者が東京(江戸)の都市計画を題材に綴った作品は他にもある。駿府から江戸に国替えさせられた徳川家康が後の世でいう「都市開発」に挑む『家康、江戸を建てる』(二〇一六年二月刊)、明暦の大火で灰燼と化した江戸を建て直す任を担った老中・松平信綱の物語『江戸一新』(二〇二二年一二月刊)だ。ぜひ手に取って、『東京、はじまる』の物語との接続を楽しんでいただきたい。

これから東京駅の赤レンガを見るたびに、家のくびきから脱して街を歩き出した、一〇〇年前の女性たちの姿を想起することだろう。建築は、そのような想像力のスイッチとなり得る。そして小説もまた、そのような機能を担うことができる。本書はそう証明してくれる。