菊池寛といえば、大ベストセラー『真珠夫人』の作者であり、文藝春秋社の創業者としても知られていますが、その青年期の姿は後の“文豪”のイメージとは程遠いものでした。文学者として一向に芽の出る気配はなく、新聞記者としてサラリーマン生活を送り、文壇で早々(はやばや)と成功した友人・芥川龍之介の才能に嫉妬する日々。ついには、師・夏目漱石の通夜の席で取材活動をして、文学仲間から白い目で見られる始末……。

そんな、まるで陽の当たらなかった文学青年はいかにして文壇での地位を築いていったのでしょうか。出世作となった「無名作家の日記」が出来るまでには、知られざる数々のドラマがありました。

文豪であり、社長でもあった世に稀な男の生涯を描いた、門井慶喜さんの最新歴史小説『文豪、社長になる』(文藝春秋)より一部抜粋してお届けする第1回。

この高松にも、とうとう大きな図書館ができる。

誰でも無料で本が読めるようになる。

と、街のあちこちで大人がうれしそうに話すのを聞いて、十七歳の菊池寛(きくちひろし)は、

「ほんま、あほやな」

中学校の教室で、友達の矢野(やの)君へ鼻で笑ってみせた。

「ほやって、いまは日露戦争のまっさいちゅうやろ。政府も役所も戦費(かかり)の調達に大わらわやのに、なんで図書館やこ不要不急のもんのために金がかけられるもんか。これしきのこともわからんのやけん、やっぱり街の連中はほっこや。くそぼっこや」

矢野君も、

「ああ、あほうや」

「ここを使わんけん」

と、寛は、自分のこめかみを指で突いた。明治時代の中学生というエリートが一般大衆を侮蔑(ぶべつ)するときの典型的なしぐさだった。

ところが、これは実現したのである。香川県教育会は高松市七番丁(しちばんちょう)四十六番地の旧製糸場の地所と建物を購入した上、明治三十八年(一九〇五)二月十日、同会図書館を開館させた。

蔵書数、一万八千八百四十六冊。

市民には無限と同義だった。教育会が購入したもの、徳川時代の高松藩校・講道館から引き継いだものに加えて、広く一般から寄贈を受けたものの総和である。

(俺のために)

と、寛は、思わざるを得ない。

何しろ場所が場所だった。家とおなじ町内である上、中学校への道すがらにある。

つまり学校帰りに寄ることができる。寛はさっそく行ってみた。門を入ると、建物が視界に入りきらないほど横に長いのが頼もしく、わくわくする。だが玄関で吏員(りいん)に、

「入場料を」

と言われて戸惑った。家が貧しいのである。寛は、

「無料で読めると」

「なかへ入れば、そらそやけんど」

寛は家に帰り、父にたのんで金をもらい、図書館で一か月間有効の入場券を買った。わずか五銭。その発行番号が一番だったことは、若い自尊心を刺激した。

(俺は、一番の読書人じゃ)

翌日から、通いつめた。

製糸場時代にしみついたのだろう、蚕(かいこ)の繭(まゆ)の生ぐささの甘くただよう閲覧室で、漢詩だの、講釈本だの、滝沢馬琴(たきざわばきん)や十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の読本(よみほん)だの、徳冨蘆花(とくとみろか)『自然と人生』だの、夏目漱石(なつめそうせき)や森鴎外(もりおうがい)だの、ツルゲーネフやイプセンだの……かたっぱしから読みふけった。学校へ行くと、例の矢野君など、

「街の連中、やっぱりあほうやな。役人の口車にさっさと乗せられとる。日本がロシアに宣戦布告した、ちょっきし一周年の日に図書館を開館させて、『戦争と読書、文武両道の記念日なり』やなんて、こじつけもええとこや」

と批判したものだが、寛はあっさり、

「まあ、いいじゃないか」

閉館時間に館を出て、夜闇のなかを家へひとりで歩いて行く。その姿を見て、街の大人は、

「ああ、また菊池さんとこの」

とうわさした。

「こんまいころは蜻蛉(とんぼ)釣りや百舌(もず)狩りなんぞに熱中して、ずいぶん腕白(わんぱく)な坊(ぼん)やったけんど、さすがは血やのう。藩政のころ江戸へ出て漢詩の名手になったゆう菊池五山(ござん)翁の後裔(すえ)だけある」

「学校の成績も四、五番はくだらんのやと」

「いずれは五山翁のように、東京へ出るんかのう」

「出るやろう。家(うち)には兄さんがおるけん」

「三男は、兵隊に取られるで」

「戦場で死ぬんは、かわいそうやのう」

「出たら偉物(えらぶつ)になるのにのう」

「末は博士か、大臣か」

「この高松からのう」

なかには直接、

「がんばれ」

と声をかける者もある。そんなとき寛は顔を赤くして、あごを胸に埋めるようにして、

「はい」

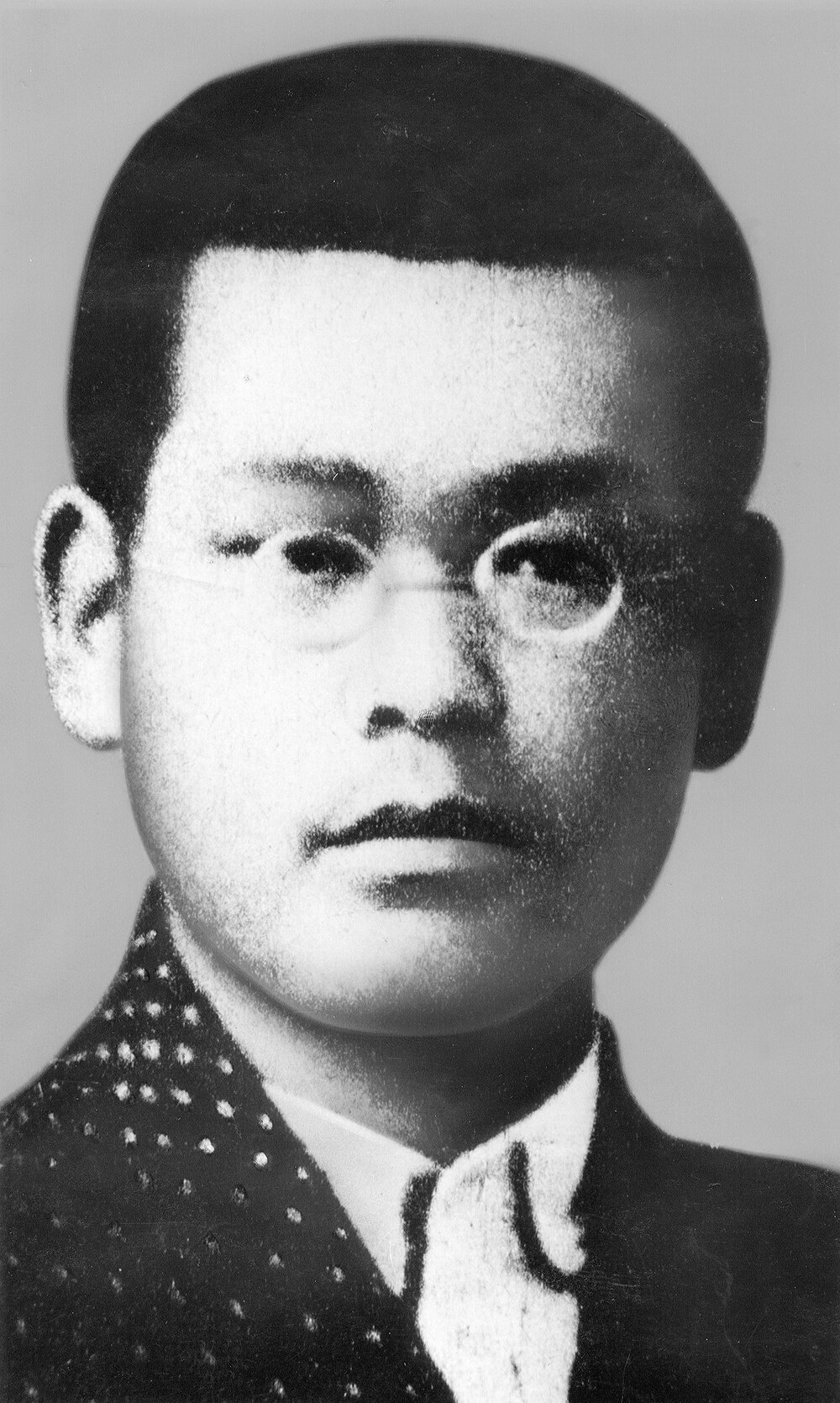

元来、内気な少年なのである。寛はけっして美男ではなかった。頭そのものが大きい上に肌の色が浅黒く、目が細く、鼻が太い。

中学校での渾名(あだな)が「炭団(たどん)」、すなわち木炭の粉末を球形にかためた燃料であることも納得できる面貌(つら)であるが、しかしこういう仕草をすると、よく見れば、可愛気がないこともないようだった。

†

十一年後。

寛は二十八歳になり、東京にいる。

早稲田南町(みなみちょう)の師の家で、師の死に顔を見おろしている。

師とは夏目漱石である。当代最高の小説家、英文学者。その死に顔は立派だった。胃潰瘍(いかいよう)の発作が来たということだが、それにしては左右の目はやさしく閉じられているし、にもかかわらず、何かしら安堵をこばむ感じがある。

頬骨は、しっかり上を向いている。鼻の下のひげに光沢はないが、ふれればいかにも強(こわ)そうだった。いったいに人間の顔というのは死ぬと極端に若く見えるか、極端に老いて見えるかのどちらかだけれど、この人はただ現在の年にしか見えなかった。

現在五十、享年五十。少なくともこの世でこうして生きている自分の面貌より、よっぽど、

(生きてる)

寛は、そう思わざるを得なかった。

心のなかで別れを告げ、その顔へ白い布をかけなおした。

合掌(がっしよう)して立ちあがり、ひとつ手前の和室へ下がる。ふだん師が門人との面談に使っていたその部屋は、いまもまた門人でいっぱいだった。

彼らは、おおむね世代ごとにまとまっている。遺体にいちばん近いあたりを占めているのは小宮豊隆(こみやとよたか)、森田草平(もりたそうへい)、岩波茂雄(いわなみしげお)、鈴木三重吉(すずきみえきち)といったような、いわば門人第一世代である。

少し離れて第二世代。赤木桁平(あかぎこうへい)、和辻哲郎(わつじてつろう)、内田栄造(うちだえいぞう)(百閒(ひゃっけん))。

さらに離れたところに松岡譲(まつおかゆずる)、久米正雄(くめまさお)がいて、寛の足は、おのずからそっちへ向かった。寛自身もやはりこの門人歴のもっとも浅い第三世代に属するのである。松岡と久米のあいだへ座って、

「先生の死は、まったく早すぎるよ」

などと世間なみの痛惜の言でも吐けばいいのだが、しかしこのときの寛は、心にうしろめたさがある。ふたりが気づくよりも先に足をとめ、向きを変えて部屋のすみへ行き、ひとりで正座した。

うしろめたさの原因は、

(門人じゃない)

これに尽きる。自分はこの通夜の場に、門人として来ていない。

「記者として、だ」

つぶやいて、下を向いた。この光景を正視できない。寛はいま「時事新報」紙の社会部記者なのである。

「時事新報」自体は、名門である。明治二十年代にいちはやく世界最大の国際通信社ロイター社と独占契約をむすび、不偏不党を標榜(ひょうぼう)し、日露戦争時には号外をつぎつぎと発行して読者の関心に即応した。

まさしく日本を代表する日刊新聞のひとつ。だがそれだけに記者は取材につとめねばならず、このたびも上司である社会部長・千葉亀雄(ちばかめお)から前もって強く命じられている。

「漱石先生は朝日新聞の社員だから、通夜や葬式もあの連中が仕切ります。よその記者には立ち入らせないにちがいないが、菊池君、君なら門人ということで入ることができる。うんと談話を取って来てください」

実際ここまで、事は千葉のもくろみどおりに進んでいた。寛は玄関でおなじ第三世代の久米正雄に出くわしてあっさり上がらせてもらったし、いま家の外からは、

「なんで入(はい)れんのです」

「話を聞くだけ。すぐ済みます」

などという怒号に近い声が聞こえる。他社にちがいない。いつのまにか出ていたらしく、第一世代の森田草平の声が、

「今夜はいっさいお断りします。あとで朝日が談話を発表しますから」

幸運なのか、不運なのか。寛はいよいよ、

(やらねば)

この業界で言う「種取(たねと)り」を。

顔を上げ、部屋を見れば、やはりほとんど門人たちで占められている。師の妻の鏡子(きょうこ)さんや息子や娘は別室にいるから、朝日の連中もそっちへ詰めているのだろう。いまが絶好の機会なのだ。

となると、最初にあたるべきは誰か。これはもう、

(小宮さん)

寛は、第一世代の集まりへ目を向けた。この人しかない。何しろ小宮豊隆ははやくから漱石門下の逸材と呼ばれ、文芸評論や演劇評論に筆をふるっているばかりか、現在は東京医学講習所(現在の東京医科大学)でドイツ文学を講じてもいる。

ゆくゆくは帝国大学に招かれるという評判もあって、もっともニュース・バリューのある人なのだ。いちおう面識もあることだし、ひょっとしたら自分のこの苦しい立場を、

(わかって、くれるかも)

寛は立ちあがり、空巣のように足音をしのばせて行って、顔の長い丸めがねの男のかたわらへ端座して、

「小宮さん」

小宮はそのとき、腕を組んで目を閉じていた。目をひらき、こちらを向いて、

「ああ、菊池君」

「こんばんは」

「こんばんは。君もさだめし心痛だろうね」

「ええ、はい。それはもう」

「君はまだ若いから。もっといろいろ教えていただきたかったろうに……」

「あの、談話を」

言いかけたら顔色が変わり、高声(たかごえ)で、

「こんなときに」

短刀で刺すような口調だった。

後頭部に、部屋中の視線の槍の集まるのを感じる。刺されたように痛い。寛は、

「すみません」

腰を浮かし、かかとだけで後退(あとじさ)りした。

そのまま部屋のすみへ戻り、尻が落ちた。あわてて正座しなおすと全員いっせいに目をそらした。

寛はうつむいた。顔が火のように熱いけれども、

(当然だ)

みんな先生のためにいる。自分は月給のためにいる。そのことが満天下に露呈してしまった。

小宮は元来、考えかたに偏りがある。

漱石門の筆頭を自任するのはいいとして、ほかの門人への評価もまず師への愛を尺度とする。

すなわち学問とか、見識とか、文章の品格とかいうものよりも単純な忠誠心をあげつらうので、ひょっとしたらそれは漱石自身の嫌悪したあの非合理な精神主義そのものではないかと寛などは疑ったりもするのだが、とにかくそんなふうだから、小宮は今後いつまでも、誰に対しても、

「菊池のやつは、漱石先生を冒瀆(ぼうとく)した。門人失格だ」

などと言うのではないか。言うだろう。言うに決まっている。そしてそれは事実なのである。

(なぜ)

寛は、自問せざるを得なかった。

なぜ自分はこうなったのか。月給うんぬん以前に、そもそもどうして社会部の新聞記者などという文人の香気ただよわぬ会社の籠(かご)の鳥になったのか。

ほんとうは自分も漱石師のように文壇で名を成したいと思っているのに。ここにいる人たちは、小宮だけではない、みんな評論や小説で江湖(こうこ)の喝采(かっさい)を博したり、大学や高校などで教えたりと文学の表舞台をふんでいるのに。

(なぜだ。どこで人生をまちがえた)

ふりかえれば、中学校のころは神童だった。学校で首席を取ったこともあるし、取らなくても四、五番はくだらなかった。

家へ帰る道すがらに図書館が開館したときには一か月間の入場券を買って入りびたったから、いよいよ街の評判は高くなった。ところが……そう。卒業後、東京に出て、大塚の東京高等師範学校へ入ったらおかしくなってしまったのだ。

何というか、学校を挑発しはじめた。授業へ出るのに教科書を持たない、ノートも持たない。そのうち授業そのものに出なくなった。

ひとりで芝居を見に行ったり、寄宿舎に帰ってテニスに興じたり。後者のときはどうして勝手に休んだのかと生徒監の助手に詰問されたが、寛はすみませんと言うどころか逆に胸を張って、

「頭が痛くて休みましたが、テニスをすれば治るかと」

そのくせクラス会で演説大会があると聞くと、率先して壇上に出て、

「個人主義よ、大いに興(おこ)れ」

などと一席ぶつ。声をはりあげる。個人主義というのは個人を社会または国家と対立するものと見なし、その上で個人のほうに重きを置くという思想であるからして、社会から見れば風俗壊乱の勧めにひとしい。

ましてやそこは、東京高等師範学校なのである。その名のとおり教師養成のための学校なので、学生は諸事穏健、保守的であることを求められるし、実際そういう学生ばかりだった。そんなところでこんな犯罪者予備軍みたいな思想を主張したのだから結局クラス会が興ざめな感じで終わってしまったのも当然だったろう。寛はこのとき、社会と校風どちらもに対して反旗をひるがえしたのである。

こういう態度の代償は、結局のところ、寛みずからが支払わなければならなかった。寛は二年生の夏休みのとき、高松に帰省して家でのんびりしていると、とつぜん学校から一通の封書を受け取った。

「何かな」

つぶやきながら封を切ると、なかには除籍の通告書が入っていた。

いまにして思えば、まあ自業自得としか言いようがない。そのまま高松でくすぶっているわけにもいかないので再上京したが、これを皮切りに、寛は、退学癖(へき)がついてしまった。

まずは明治大学の法科に入るも二、三か月でやめ、さらには早稲田大学の文科に入ってまたやめた。もっとも、早稲田のほうの退学の理由はいちおう堂々たるもので、官立の第一高等学校に受かったのである。

大学から高等学校へ、というのは名称の上では格落ちのように見えるけれども、この場合はちがう。第一高等学校は東京帝国大学の予備課程という性格が強く、進学率がきわめて高いため、実質的には東京帝国大学へ入ったようなものなのである。高松の実家も、この報には大いによろこんだという。

入学試験の成績もかなり上のほうだったらしいが、しかしこの学校も結局は卒業直前にみずから退校願を出してしまった。

友達が誰かのマントを盗んで学校当局ににらまれたため、その身代わりになったというのが直接の原因だけれども、要するに、そういうつまらん事件を口実にして人生の駒をうしろへ引いたわけである。

一種の成長拒否症だろう。これで六年間に四つの学校を中退したわけで、われながら堪(こら)え性(しょう)がないというより乱心である。この期間に得たものといえば、しいて言えばふたつだろうか。ひとつは学生であることを理由として徴兵が免除になったこと。もうひとつは、上野の帝国図書館へかよって本を読む習慣がついたこと。特に西鶴には耽溺(たんでき)した。むろんこれも、ほかに似たような学生がいるのだから自慢にもならないわけだけれども。

こうなれば、進学などできるはずもない。

二十六歳にもなって、最終学歴は中学校なのである。だがこのときには、みょうな運がはたらいた。退校後にマント事件の嫌疑が晴れて、学校のほうから卒業検定試験の受験をすすめられ、まったく準備していなかったものの合格したのだ。

すなわち、進学への道がひらけた。しかしこの間(かん)の事情はどうやら東京帝国大学のほうには嫌われたらしく、種々のやりとりの末、京都帝国大学へ行くことになった。学科は英文科。一高時代の友達はみんなすんなり東京へ進んだので、寛ひとり、はぐれ鳥のような恰好になった。

京都は、何しろ田舎だった。最初に着いた日に駅ちかくの旅館に泊まって、

「みやこ落ちですよ」

と自嘲してみせたら、仲居が真顔で、

「みやこは、ここどすえ」

この返事こそ田舎の何よりの証拠だと寛は自分があわれになった。大学の同級生はみんな年下だから仲よくもなれず、しかし今回はそれが逆によかったのかもしれない。寛は勉強に集中した。とりわけ東京でさんざん芝居を見に行った余熱のようなものからか、イギリスやアイルランドの戯曲は熱心に読んで、論文もそのへんのことを書いて、すんなり三年で卒業した。

ときに二十九歳である。これでもう京都などには用がないので東京へ帰り、一高時代の友達と会うようになり、彼らとともに漱石の家を訪れるようになり、時事新報社に入社して社会部記者となり……。

(どこで、じゃない)

寛は、泣きたくなった。

(俺はこれまで、いたるところで人生をまちがえてる)

それも、もののはずみではなく、みずから好んで。こんなことで大学や高校の先生になどなれるはずもなく、ましてや文壇で名を成せるはずもなく、むしろ新聞記者になれただけでもありがたいくらいではないか。もっとも、その新聞記者としても、この調子では出世の見込みはないだろうが。

社へ帰ろう。寛はそう思った。自分はこの通夜の場にふさわしい者ではない。部長には𠮟られるにちがいないけれど、どのみち出世しないなら何でもいい。

と、

「あれ?」

小宮豊隆の声である。

寛は、小宮のほうを見た。この門人筆頭は、部屋の向こうの第三世代、松岡譲や久米正雄へ声を投げて、

「あの子はどうした。来ないのかね」

「あの子?」

と久米が首をかしげると、

「ほら、あの子だ。君らの学年でいちばん先生に目をかけられてた」

言葉にとげがある。目をかけられたにもかかわらず顔を出さないのはけしからんと言いたいのだ。久米が、

「ああ、彼ですか。横須賀です」

「横須賀?」

「海軍機関学校の教官ですから。英語を教えて」

「そうだったかね」

「電報はもらってます。葬儀にはかならず出るそうです」

「そうかね。やはりあの子は来なければ……」

「芥川です」

「何?」

「あくたがわ、りゅうのすけ」

久米は、口調を少しゆっくりにした。名前くらいおぼえてくださいと言いたかったのだろう。寛は内心、久米に同意した。この芥川龍之介という新進気鋭の小説家、誰がどう見ても一介の英語教師では終わらないどころか日本文学史にも残るかもしれない人間をこうも粗雑にあつかうとは。

もっとも寛は、久米ほどには勇敢ではない。どういう声もあげられなかった。まわりの人の目を気にしてというより、これもまた、自信のなさのせいなのだろう。寛はほどなく立ちあがり、漱石邸をあとにした。

†

芥川龍之介は、寛の四つ下である。

しかし一高の同級生である。おなじ英文科だったから教室をおなじくすることが多かったが、しかし当時はあまり口をきかなかった。

何しろ芥川は東京うまれの東京そだちである。実家(厳密には養家)の芥川家は旧幕のころには代々、数寄屋坊主(すきやぼうず)という将軍家の茶事一切をとりしきる職についていたというから文人中の文人、都会人中の都会人で、風貌もそれにふさわしく西洋の役者のように端正である。顔が小さく、肌がおどろくほど白く、それでいて唇だけが油絵具を塗ったようにまっ赤だった。

いっぽう寛は、高松の出(で)である。三度のめしより蜻蛉釣りや百舌狩りが好きだったわけだから文人にも都会人にもはるかに遠く、顔はやっぱり炭団のまま。

木炭の粉の球形のかたまり。何から何まで仕上がりがちがう。自然、おたがい敬遠ぎみになり、寛などは嫉妬もあって、他の同級生に、

「芥川は官僚的だ。こっちは野党的だ」

などと気炎を上げたこともあるほどだった。

それが少し接近したのは、奇妙なことに、むしろ一高を卒業して――寛は卒業していないが――寛が京都へ行ってからだった。

東京のほうの帝国大学に進学した連中が、

「同人雑誌を、やろう」

と言いだしたのである。

きっかけはたぶん、芥川と久米だった。ふたりは林原耕三(はやしばらこうぞう)という先輩の手引きで早稲田南町の漱石の家に出入りするようになると、漱石の人柄や識見にたちまちやられてしまったのはいいとして、尊敬のあまり、

「漱石先生に、俺たちの小説を読んでもらおう」

などと、ずうずうしいことを話し合ったのだという。

「いくら何でも手書きの原稿を読んでくれとは言えないが、活字にしたのをお贈りすれば、ひょっとしたら読んで批評してくださるかもしれん」

ときに卒業直前である。学生生活の最後の花を咲かせるというか、掉尾(ちょうび)の勇を奮うというか、そんな気分もあったのだろう。問題はその同人に誰を誘うかだけれども、それはこの芥川、久米にくわえて、おなじ英文科の、

「成瀬(なるせ)にも、声をかけよう」

成瀬とは、成瀬正一(せいいち)である。もともと法科志望だったにもかかわらず久米や寛に感化されて文科へ鞍(くら)がえしたという変わり種で、かねて一読者として漱石党を公言していたからこれは順当な選出といえる。

さらに松岡譲という、哲学科にいながらやはり漱石に私淑している者も入れて、これで東京四人組になったわけだが、そのうち、

「菊池も、入れよう」

と最初に言いだしたのは誰だったのか、寛はいまもよく知らない。

理由もわからない。かつて一高の「校友会雑誌」にイギリスの劇作家バーナード・ショーに関するちょっとした評論を載せたのを誰かが記憶していたのか。あるいはもっと単純に、ひとりさびしく京都で暮らしているのが哀れに思われたのか。

どっちみち、学生のやることに一貫した基準などありはしない。とにかく寛は手紙で声をかけられ、寄稿を約束し、この五人で同人誌をこしらえることになった。

誌名は「新思潮」とした。「新思潮」はもともと東京帝国大学の先輩たちが中心となって刊行していたものだけれども、休刊状態だったので、その名のみ引き継いで使うことにしたのである。

(厳密に言うと、久米も芥川も寛もこの先輩時代の「新思潮」に寄稿したことがある。文学史上、第三次「新思潮」と呼ばれるものである。寛が今回の第四次の創刊のさいにも声をかけられたのはこの行きがかりからという見かたもいちおうはできるが、しかし第三次はもう二年も前、半年間ほどしか刊行されなかったので、事実上は一から作るに等しかった。寛が第四次の同人に勧誘されたのは、過去とは関係なく、いくばくかの偶然と幸運によるのである。)

すなわち今回の「新思潮」は、心理的には漱石ひとりを読者として出発した。

その究極の目的は漱石の好評を得ること、ではなかった。どうせやるならそのさらに先、漱石に文壇へ紹介してもらおう。そうして漱石先生なみになろう。学生たちは右の話し合いから三か月後、「新思潮」を創刊した。大正五年(一九一六)二月十五日発行、編集兼発行人成瀬正一、発売所は東京堂。まことに野心満々の卒業文集にほかならなかった。そうして芥川は、その文集において、右の目的をほとんどパーフェクトに達成したのである。

具体的には、そこに載せた短編「鼻」が漱石その人の激賞を受けた。

「鼻」は、寛も読んだが、洗ったように新鮮な作品だった。あごの下までぶらさがるほどの鼻を持つ高僧という現実ばなれした題材をあつかいながら、そこに展開される高僧の心理はありありと実感することができる。

まるで読者自身がそんな鼻を持ってしまったかのようにである。しかもその心理の展開のしかたは旧来の自然主義のように感情的でなく道徳的でなく露悪的でなく無技巧的でなく、むしろ知的かつユーモラスなのだけれど、それでいてそのユーモアはこれまた旧来日本のいわゆる俳味とは一味も二味もちがう。寛などは手もなく、

(新時代が、来た)

と思わされてしまったが、あるいは漱石もそうだったのかもしれない。漱石は編集兼発行人である成瀬ではなく、形式上は一同人にすぎない芥川へわざわざ手紙を寄せて、

あなたのものは大変面白いと思います。(中略)敬服しました。ああいうものをこれから二、三十並べて御覧なさい。文壇で類のない作家になれます。

と、激賞にさらに未来への保証書までつけたのである。

これでいっぺんに芥川の名は文壇に知れた。というより、実際には漱石が知らせたのにちがいなかった。漱石はもちろん学生の無邪気な野心など百も承知で「新思潮」を手に取った上、それにまんまと乗せられたふりをしたのである。

この点で漱石と芥川は以心伝心というか、暗黙の共犯関係にあったわけで、芥川はたちまちジャーナリズムの注目をあびた。老舗の文芸雑誌「新小説」からも、新人作家の檜舞台(ひのきぶたい)とされる総合雑誌「中央公論」からも声をかけられた上、阿蘭陀書房(おらんだしょぼう)や新潮社といった筋のいい版元から早くも単行本刊行の誘いも受けているという。

もはや立派な文壇人である。それでいて卒業後に就職した海軍機関学校でもきちんと教官の仕事をこなしているし、つづいて出した「新思潮」第二号以下にも寄稿しているのだから非の打ちどころがない。

つづいて久米正雄なども注目を浴びはじめている。それにひきかえ寛ときたら、なるほど芥川同様「新思潮」にはほとんど毎号、作品を載せているし、なかにはよく書けたと思うものもあったけれども、それだけだった。漱石にほめられるでもなく、ましてや文壇に注目されるでもなく京都の寒風にさらされるだけ。

(やはり、東京にいないと)

と思ってもみたが、大学を卒業して東京に戻って来てもやっぱり事情は変わらないのだから言い訳にならない。いったい何が悪いのだろうか。自分には才がないのか。それとも日本の文壇のほうが恥ずべき無理解な連中の集まりなのか。

寛は、あせった。

その後、「新思潮」は、刊行のペースが落ちはじめた。それはそうだ、みんな社会人になったのだから。このまま終刊ないし自然消滅などということになったら足がかりがなくなる。寛には唯一の足がかりなのである。時間がない。成果を出さねば……このたびの夏目漱石の死の報は、そんなところへ飛びこんで来たものなのである。

結局、最悪の事態になった。

漱石の葬儀からだいぶん経って、「新思潮」同人は成瀬正一の家に集合した。もっとも成瀬はいなかった。留学のためアメリカに行っているのだ。成瀬の母がたいへん理解ある人で、息子がいなくても自由に部屋を使わせてくれるのである。

集合の名目は、編集会議。参加者は四人。畳の上に車座になるや否や、芥川が、

「もう、よそう」

深刻な顔で言ったのである。

「次は『漱石先生追慕号』と銘打って出して、それで『新思潮』は終わりにしよう。みんなそれぞれ仕事を持って忙しいし、そもそも『新思潮』は先生のためのものだった。亡くなったら出す理由はないよ」

寛は内心、

(お前は、それでいいだろうよ)

が、口では、

「うん」

久米正雄と松岡譲も、

「そうだな」

「賛成」

どういう拒絶の理由があるだろう。芥川はうなずいて、

「それじゃあ、原稿の割り振りだ」

和服のふところから一枚の洋紙を出すと、それに目を落としながら、

「青山斎場での葬儀のことは僕が書く。久米、君は死に目に会っている。臨終記を書いてくれ」

「わかった」

「俺は?」

と松岡が問うのへ、

「君は鏡子夫人はじめ、ご遺族とのやりとりが多かった。そのへんを中心に『その後の漱石山房』というような、家庭的というか、私生活の余光になるような記事はどうかな」

「よしきた」

主題に重複がない。事前によほど考えを練ったのだと寛は思った。いかにも几帳面な芥川らしいが、しかしそうなると自分はいったい何を書くのか。臨終、葬儀、家庭生活、これでコクのある題材は出払ってしまった。

「俺は?」

と寛が聞くと、芥川はちょっと首をひねって、

「菊池ひろしは」

芥川には、こういう小さな癖(へき)があった。姓名そろえて人を呼ぶ。これもまた几帳面さのなせるところか。諧謔(かいぎゃく)のつもりなのかもしれない。

「菊池ひろしは、まあ、ふつうの追憶記事を」

「ああ」

寛は、失望した。書き手の格からして当然のあつかいではあった。

雑誌「新思潮」特別号「漱石先生追慕号」は大正六年(一九一七)三月、このようにして世に出た。誌面には右の記事のほか成瀬正一がアメリカから送ってよこした随筆および評論の二編を載せ(これは漱石の死とは関係ないもの)、さらに同人外の書き手にも依頼して載せた。編集後記にあたる欄では、松岡がいちおう、

自分達は、皆今忙しい。従って兎角雑誌の発行が不規則になりたがって困る。がこれからは成るべく、これまでのような不規律のないように心掛ける積りである。

と記したけれども、以後この同人による「新思潮」は出なかった。寛の長い長い学生時代は、ここにおいて、ほんとうの意味でピリオドが打たれた。

†

ところが世の中はふしぎなもので、同人誌をやめたら、にわかに運が向いたのである。

どういう因果によるものか寛自身わからなかったが、少なくとも口火のひとつは芥川だった。もともと一高時代には話が合わなかった、そうして卒業後に少し距離がちぢまったこの都会の秀才は、漱石の死ののち、しきりと寛に近づいて来たのである。

具体的には、来社した。勤め先のある横須賀から汽車で上京して来ると、終点の新橋から歩いて南鍋町(みなみなべちょう)の時事新報社へしばしば顔を出した。南鍋町は現在の銀座六丁目なので、距離はそう遠くない。

寛はもちろん記者だから社にいるときもあったし、いないときもあったけれども、いれば決まって三十分や一時間くらいは雑談した。寛が席を立とうとすると、その羽織の袖をつかんで、

「いいだろ。なあ、まだいいだろ」

と引き止めることもあったくらいだから、ひょっとしたら、生まれてはじめて東京を離れて暮らすことが心さびしかったのだろうか。

それともこれは、

(種取り、かな)

寛は、そんなふうに思ったりもした。種取りとは取材の意味である。寛はまがりなりにも社会部記者なので、盗みだの、殺しだの、姦通(かんつう)だの、病死だの、墜落だの、銃後だの、総理談話だの、選挙だの、汚職だの、地震だの、洪水だのと、芥川がふだん海軍機関学校でつきあう教師や役人などとは比較にならぬほど話題が豊富である。そういう話をいわば自分のなかへ仕入れることで芥川は視野を大きくしようとしているのではないか。作家の想像力を鍛えようとしているのではないか。

もっとも、社会部長の千葉亀雄などはもっとあけすけで、何かのおりに、

「菊池君。あれは小説の材料を拾いに来てるんですよ」