江戸を壊すことへの躊躇い

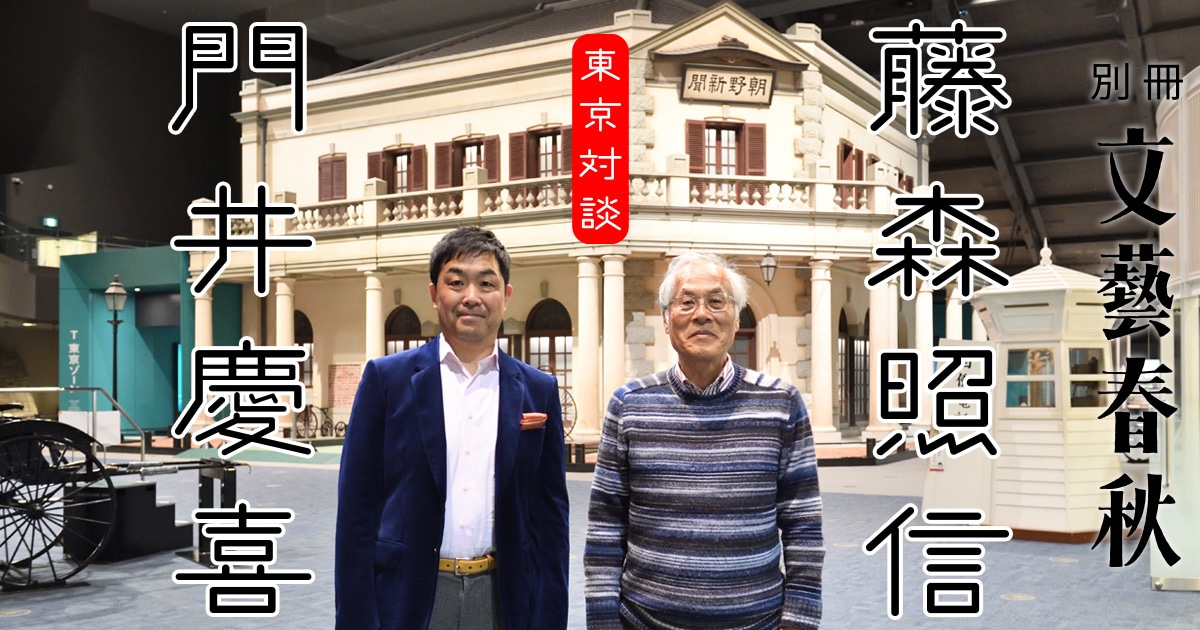

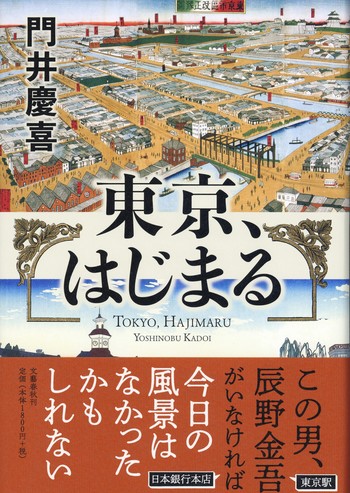

藤森 辰野金吾を描いた新刊『東京、はじまる』、拝読しましたよ。面白かったねえ。

門井 本当ですか。ありがとうございます!

藤森 『家康、江戸を建てる』(二〇一六年刊行)の後すぐ連載を始めたんですか?

門井 そうですね、あの後です。『家康、江戸を建てる』では、家康が何もないところから江戸をつくったという話を書いたので、次は江戸を明治の建築家がいかにリフォームしたかということを書きたいなと。しかし、近代建築、そして辰野金吾といえば藤森先生ですから、今日は緊張して参りました。正直、執筆中は何度も「このくだりを先生が読んだらどう思われるかな」とお顔がよぎりました(笑)。

藤森 いやあ、私はむしろ、「自分よりずっと自由にできていいなあ」と思いながら読ませてもらいました。ほんとにね、よく書き切りましたよ。えらいもんだ。

門井 ありがとうございます、嬉しいです。

藤森 なるほどなと思ったことがいくつかあって。というのは、私はかつて辰野が“つくった”建築界にいるわけですよ。そうした世界に身を置いているにもかかわらず、いや、だからこそかな。工部大学校造家学科の一期生、辰野金吾、曽禰達蔵、片山東熊、佐立七次郎という四人の同級生の間にあった心理的なドラマというものについて、まず考えたことがなかった。びっくりしましたね。たしかに、彼らはみんな藩政時代のことをつい昨日のことのように知っているわけで、曽禰から見たら辰野は超がつくほど下級武士の家の人間だった。江戸時代が終わってはじめて彼らは平等な関係になったわけですよね。

門井 そこにはやっぱり葛藤なり、微妙な気遣いなりがあったのかなと僕なんかは想像したのですが。いくら時代が変わっても、人間の意識はそうそうスイッチみたいに切り替わらないわけで。

藤森 たしかにそれはあったでしょうね。私にはやっぱり、曽禰さんが辰野さんを生涯支えたというイメージが強くて、それ以外考えたことがなかった。辰野さんはある面ではわがままで、言いたい放題なところがある人だったから、時には問題も起こるわけ。一番有名なのは、国会議事堂の設計者を決めるときの議論ですよね。大蔵省はあくまで自分たちの力で進めようとしていたけれど、それを辰野さんが止めてコンペ形式にした。さらに自ら審査委員長に就任した。そのうえ審査委員長もコンペに出品してよしというルールまでぶち上げようとしたわけで、さすがにそれはまずいよと、曽禰さんが止めに入ったという。そういうのが議事録にも残っているんですよね。

門井 まあ、それぐらい強引な人だからこそ、これだけ大きな仕事ができたのでしょうね。僕が辰野と曽禰についてもっとも気になったのは、東京との心理的な距離の違いでした。辰野はずっと佐賀県の唐津で暮らしていた人で、明治になって初めて、高橋是清に引っ張られて東京に出てきた。一方、曽禰は……。

藤森 ええ、そうですね。曽禰は唐津藩士の子とはいえ江戸生まれの江戸育ちですからね。常に掃き清められていた大名小路の美しさなんかを「夢のようだった」と書き遺してもいる。江戸、すなわち東京への思い入れがまず違うでしょうね。

門井 そこなんです。辰野は江戸の風景というものに愛着がなかったでしょう。だからこそ近代の建築家として、前だけを向くことができた。ある意味、江戸を破壊することに躊躇いを持たずにいられたのではないかと思うんです。

藤森 近代化を素直に前進と捉えることができたでしょうね。ただ、ここが興味深いところで、この時期、辰野さんに限らずほとんどの人は近代化を良いことと捉えて疑っていないんです。そして、当時は近代化と西洋化は同義だった。工部大学校は最初から洋風建築をやるわけですが、そこに「なぜ建築を洋風にするのか」という議論はなかった。

門井 ほお、それは面白いですね。

藤森 国粋主義的な、和風なものも取り入れたほうがいいのではないかという意見が出始めたのは、彼らの次の世代になってからなんですよ。たとえば辰野の弟子で、日本最古の建築物としての法隆寺を“発見”した伊東忠太などですね。伝統というものをほとんど考えてなかったように見える辰野に対して伊東は、すべての建築は木造から進化したという「建築進化論」を唱えます。日本の建築のみならず、ヨーロッパの石造建築も元は木造だったのだ、と。