ベストセラー『家康、江戸を建てる』や直木賞受賞&映画化で話題の『銀河鉄道の父』など、歴史小説の第一人者である門井慶喜さんの最新刊は、大ベストセラー『真珠夫人』で知られる文豪であり、文藝春秋社の創業者でもあった菊池寛を主人公とした歴史小説です。芥川賞、直木賞の誕生秘話なども明かされる本作。刊行にあたり、門井慶喜さんに本書への思いや執筆の裏話などを伺いました。

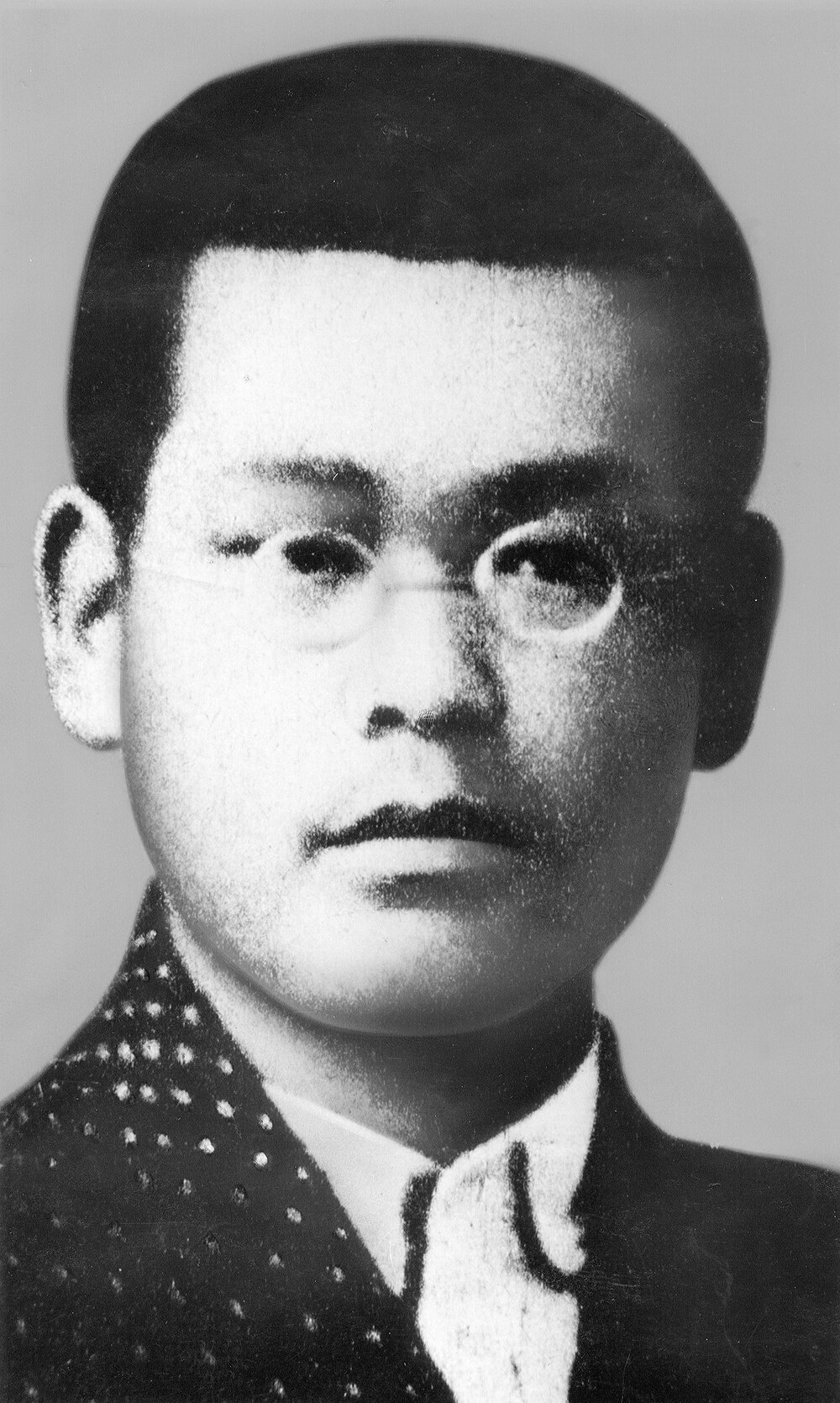

菊池 寛(きくち・かん)

明治21年(1888)、香川県高松市に生まれる。本名は菊池寛(ひろし)。京都大学英文科を卒業後、時事新報社社会部記者に。この頃、「父帰る」「無名作家の日記」「恩讐(おんしゅう)の彼方に」など、後に名作とされる作品を次々と発表。大正9年(1920)、新聞小説に連載を開始した『真珠夫人』が大ベストセラーとなり、一躍流行作家に。同12年(1923)に雑誌「文藝春秋」を創刊。その後も文藝春秋社社長の傍ら、旺盛な執筆活動を続ける。昭和10年(1935)、早逝した親友・芥川龍之介、直木三十五を悼み、二人の名を冠した文学賞を創設。日本文学の振興に大きく寄与した。同22年(1947)、戦時中の軍部への協力により公職を追放。翌23年(1948)、狭心症により59歳で急死。

――執筆のきっかけを教えていただけますか?

文藝春秋社から依頼があったからです(笑)。「(2023年に創業)100周年を迎えるので、菊池寛を」という端的な依頼でした。驚いたと同時に、100周年で創業者を任せていただけるというのは大役だなと思いました。ただ、驚きはしましたが、題材についてはさほどびっくりはしませんでした。依頼があった時点で、菊池寛の主要作品はすべて読んでいましたし、周りの作家や編集者のひと通りの資料についても同じでした。自分の掌のなかにある素材といっては菊池先生に申し訳ないですが、書くことに違和感のようなものはありませんでした。

――ご執筆前の菊池寛の印象を教えてください。

「父帰る」「無名作家の日記」「恩讐の彼方に」など、初期の作品群から受けた印象は、いわゆる「文学青年」そのものでした。この人はきっと、他人と接しているより本を読むほうが好きな内向的性格なのではないか、と。「無名作家の日記」(※寛自身をモデルに、才能豊かな仲間への嫉妬や焦りを描いた作品)なんてまさにそうですよね。のちに文藝春秋を興して文壇の大御所になっていく姿とは正反対のイメージです。

だから、なぜそのように変化していったのかへの興味を覚えました。それこそが小説のドラマになる部分だと思いますので。

ひとつ言えるのは、寛の実家があまり裕福ではなかったということがあるかもしれません。寛は「生活」、すなわちお金というものを抜きに物事を考える余裕がなかった。最初は純粋に文学だけへの志(こころざし)だったものが、ある時期から「生活」と絡まり合っていったように思います。文人だって食べなきゃいけない。この姿勢は、最後まで文人としての立場を貫き、「生活」のことは少なくとも表には出さずに書き続けた、盟友の芥川龍之介と対照的です。

これは私自身、書き終わってから気づいたことですが、本書の5篇のうち前半の3つはお金の話なんですね。原稿料がどうしたとか、借金がどうしたとか、そんなことばかり書いています。これは私の関心がそこにあるからなのか、菊池寛を書いたら必然的にそうなるのか分からないですが(笑)。

文学という非常に高尚な世界にいながら、お金という世俗的なものを大事にする。これは菊池寛でしか描けなかった特徴的な世界観だと思います。

――芥川と比べ、若いころの菊池寛には文壇でのプレゼンスがまるでありませんでした。その寛が文学者としてなんとか成功してやろうと、もがいていた頃の象徴的な作品として「無名作家の日記」を取り上げ(※芥川ら、すでに成功していた文学仲間への嫉妬心や悪口が虚飾なく書かれた。小説なので登場人物に仮名は用いられているが、読み手にはそれが誰であるか歴然であった)、完成するまでの過程をつぶさに描いていらっしゃいますね。門井さんは本書のなかで「話題性」を重視した一篇だと分析されています。

学校で教えられる文学史って創作の動機がどうしても高尚になりがちですよね。でも、自分の作家としての経験に照らしてみると、そうとばかりは言えないだろうと思うんです。次のこの作品で当てるには、世俗的な意味で成功するにはどうしたらいいか、寛も考えたはず。

そういう意味で、私が今回書いたものは文学史ではないかもしれませんが、文壇史ではあるだろうと思います。

――その菊池寛を語る上で欠かせないのが、若いころからの友人・芥川龍之介です。

長い友人関係を結ぶ場合であっても、その関係性は時と共に変化することが往々にしてありますよね。寛と芥川もまさにそうでした。

若いころは、早々(はやばや)と文壇で名を成していた芥川が、なかなか芽の出なかった寛を、大阪毎日新聞の客員に引っ張ったりしています。

しかしその後は、『真珠夫人』などのベストセラーを連発した菊池寛の存在感の方がどんどん増していく。経済的な面だけでいえば、芥川のそれを遥かに凌(しの)いでいました。

そのことを芥川がどう思うのか、また二人の友情にどんな変化が起こるのか。そのあたりが後半の大きな読みどころのひとつになっているかなと思います。

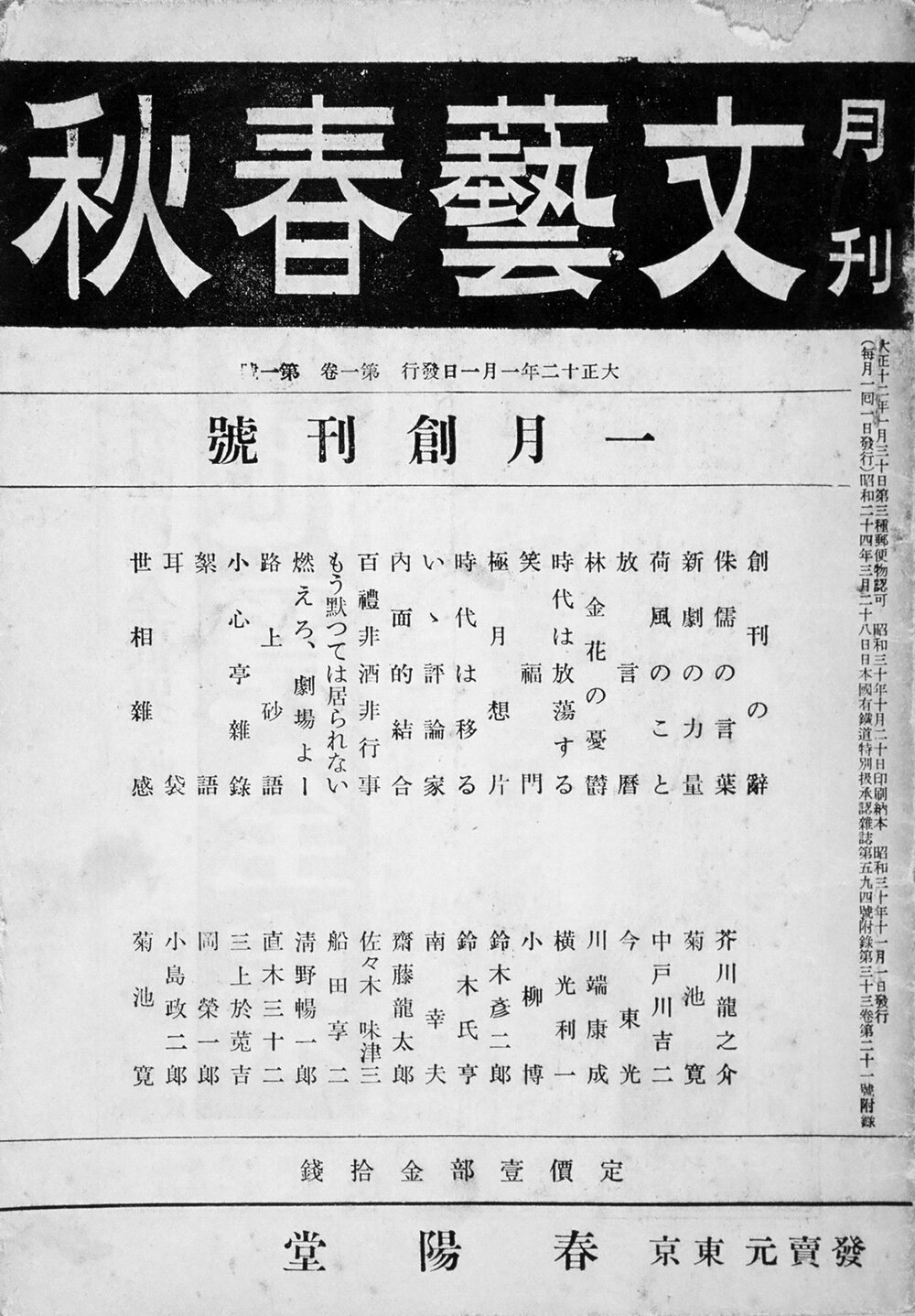

――作家として成功した寛は、今から100年前に雑誌「文藝春秋」を創刊します。この頃、明治維新以降の公教育制度により識字率が全国的に大きく上がったため、娯楽として文字を読めるようになった。さらに時を同じくして、石油ランプや電灯が普及した。おかげで夜になっても家で文字が読める。その余暇の主役の座に君臨したのが雑誌だった。そんな時代背景を門井さんは「夜は雑誌の時間だった」と書かれていますね。

「文藝春秋」が創刊された大正12年前後に生まれた出版社は多いんです。夜に灯りがあって、家庭内で活字を読むという習慣が生まれたからこそだと思います。

たとえば小学館もそうですよね。「セウガク(小学)一年生」なんかは典型的に家庭内で読まれる雑誌ですよね。

そういう意味で、「文藝春秋」は活字時代の申し子だったと言えるでしょう。

――その「文藝春秋」には、芥川龍之介や川端康成なども書いていましたが、あの直木三十五も実は執筆していて、しかもなんと文壇ゴシップを、というのには驚きました。

今でいえばスキャンダルに近いものですよね。あの有名作家に実はこんな女出入りがありますよとか、作家業以外でこんな金儲けをしている俗物ですよ、といったことをどんどん暴露していました。そしてそれが読者にウケたんです。

このくだりを書きながら私は、どうしても「文春砲」という言葉を使いたくてしょうがなかった(笑)。歴史小説ですから、当時ないこの言葉を使うのは控えましたけれど。

兎も角も文壇ゴシップがウケた。これは寛の想定していなかったことだろうと思います。その後、対処したかは本の中に書きましたけれど、寛の雑誌経営で最初に当たった壁の一つだったろうと思います。

――様々な紆余曲折がありながら、芥川も直木も寛にとっては作家としても、また友人としても大切な存在でした。しかし、その二人ともが早逝してしまいます。二人の早すぎる死は、その後の寛にどんな影響を与えたと思われますか?

やや図式的な言い方をしますと、芥川と菊池寛、直木と菊池寛の関係というのは正反対なんです。

芥川は菊池寛にとっての恩人です。文壇で早くから認められていた芥川は、無名の寛を励まし、大阪毎日新聞の客員に引っ張るなど、いわば寛を一人前の作家にしてくれた恩人のひとりです。

一方で、直木にとっては、菊池寛が恩人ということになる。寛は直木がまだ無名の頃に「文藝春秋」という舞台で、文壇ゴシップであろうがなんであろうが、とにかく書く仕事を与えた。直木という人はその頃、借金だらけでお金がありませんでしたから、これは大きな事だったろうと思います。

つまり、寛からすれば、恩人の芥川が先に亡くなり、その後ほどなくして、今度は自分が目をかけていた直木に亡くなられた形です。ここまでしてもらったのに、あるいは、ここまでしてあげたのに、人間って死んでしまうんだ。そんな、人間関係が信じられなくなるくらいのショックを受けたんじゃないでしょうか。単に二人の友人を失ったというに止(とど)まらず、もっと深い、もっと大きな何かを失ったんだろう、と。寛の周りでは、その頃までに亡くなった人はいましたが、二人の名を冠した文学賞を創設するくらい、芥川と直木は寛のなかに強いものを残したのだろうと思います。

――その芥川・直木賞は基本的に若手作家を対象としたものとして誕生しました。当面これで生活を、というエールも込めて賞を与えています。寛には他にも、落ち込んでいる人に、「これで気晴らしでもしてきなさい」とだけ言ってお金をポンと渡したという逸話も残っているように、大変に面倒見のいい人物だったようです。高松の内向的な文学青年が、どうしてこんな風に変わったのだと思われますか?

ひとつには、自信がついた、ということなのではないでしょうか。菊池寛といえば、『真珠夫人』の大ヒットが有名ですが、その後もベストセラーを連発するんです。全集が出れば、それも当たってしまう。売れ続ける作家だったんです。たいへんな収入があったでしょうし、そのことが寛に与える自信もまたすごいものがあったでしょう。

ただ不思議なのが、寛がそのお金を本質的に自分のためにはあまり使わない人物だったということです。

たとえば、文藝家協会の会長だった寛は、お金が出来ると文藝会館を作ろうと言い出したりします(結局その後、戦争の時代に入り、会館は実際に作られることはありませんでしたが)。

一方で、自身は英文科の出身で、後年まで洋書を読んでいたくらい、英語が好きだったにもかかわらず、結局一度もアメリカにもイギリスにも行っていない。行くお金ならあったはずなのに、文藝会館を作ろうなんて言うんです。

それを、旦那気質とかパトロン気質とか言うことができるかもしれませんが、美しく言い換えるならば「責任感」だったのかもしれません。お世話になった文芸、雑誌、出版の世界に対する恩返しといいますか。そういったものが混然一体となって菊池寛という人間の行動を成しているんだと思いますね。

――その後、戦争の時代に入り、寛の人生も文藝春秋社の社業も暗転します。戦争が終わってからは、紙もなく、人も戦争に取られたせいで少なくなり、遂には文藝春秋社の解散を決意するまでに。本書を読んでいると、それまで常に人の輪の中心にいた寛が、孤独な寂しい季節を迎えているように思えました。

のちに名編集者といわれる池島新平によれば、文藝春秋社を解散した後の寛は見ていられないくらいしょげかえっていたそうです。戦前の寛と比べると見る影もなかった、と。会社解散はほとんど寛ひとりの決断だったと言えますから、自分で下した決断に、自分で寂しくなってしまうんですね、寛は。

――その後、社員有志たちによって文藝春秋新社が立ち上がり、寂しい思いをしていた寛の前に池島新平が、また会社に戻りませんかと伝えに現れるシーンが描かれています。その時の「楽しいんだ、菊池さんと仕事してると。それだけっ」というひと言が、寛の人生すべてを象徴するような言葉に思えました。

新社を作った人たちからすれば、寛に対して含むところが全くなかったとは言えないだろうと思います。ただ、そうした複雑な想いとは別のところで、ふたたび一緒に働きたいと思った、その理由はなんだろうと。資料を読み、自分なりに一生懸命考えて辿り着いたのが、そのひと言でした。

仮に、菊池寛の人生を勝ち負けだけでいうならば、55勝45敗くらいなんじゃないかと思うんです。でも、それって大成功の人生だと私には思えるんですよね。特に寛の場合、55勝の中身が素晴らしいから、それでいいんじゃないかと。

今回、文藝春秋100周年ということで依頼があったわけですが、それはそれとして、戦争協力のことなどの悪い面も書いておかなければいけなかった。小説ですから。自分なりに書くべきところは書いたつもりです。それでもなお、残るものが菊池寛にはある。出版人としても素晴らしいし、出版史を離れたすべての日本の歴史の中でも稀有な業績をなした人だと思います。

プロフィール

かどい・よしのぶ

1971年群馬県生まれ。同志社大学文学部卒業。2016年に『マジカル・ヒストリー・ツアー ミステリと美術で読む近代』で日本推理作家協会賞(評論その他の部門)、咲くやこの花賞(文芸その他部門)を受賞。18年に『銀河鉄道の父』で直木賞を受賞。著書に『家康、江戸を建てる』『ゆけ、おりょう』『東京、はじまる』『地中の星』『信長、鉄砲で君臨する』『江戸一新』など多数。