禿鷹のシリーズを書き始めたのは、一九九〇年代の末期に近いころ、つまり四半世紀も前のことだ。

それよりもさらに前、一九九〇年代の前半あたりから大沢在昌、今野敏、髙村薫、横山秀夫などの諸氏が、新しい警察小説を次つぎに発表し始めた。それがやがてブームとなって、警察小説というジャンルが形成されたことは、読者もよくご存じだろうと思う。

ちなみに、この場で警察小説と称するものは、警察官を探偵役に犯人探しを主とする、従来型の本格ミステリーのことではない。捜査活動よりも、むしろ警察内部の矛盾や腐敗、確執、あるいは警察官個人の生き方に力点を置く、ハードボイルド・タイプの小説、と考えていただきたい。したがって、昨二〇二二年に亡くなった、西村京太郎氏の十津川警部シリーズに代表される、いわゆる捜査小説はひとまず別格として、ここでは取り上げないことにする。

本稿で論じる、ハードボイルド警察小説の源流は、結城昌治氏の『夜の終る時』(一九六三年)、あるいは『裏切りの明日』(一九六五年)あたりに、求められるだろう。今思えば、わたしが書いた最初の警察小説、『裏切りの日日』(一九八一年)はそのタイトルからして、たとえ無意識無自覚だったにせよ、結城氏の諸作品に触発されたことは、確かだといえる。もっとも、自分としては当時愛読していた、アメリカのハードボイルド作家、ウィリアム・P・マッギヴァンの警察小説、『殺人のためのバッジ』『悪徳警官』『最悪のとき』等の作品世界を、日本を舞台にして再現したい、という気持ちの方が強かった。

正直なところ、わたしはこの『裏切りの日日』で、従来どの作家も書いた形跡のない、公安警察の刑事を主人公にしたことに、それなりの自負があった。加えて、本格ミステリーも好きだったことから、本作の核をなす人間消失のトリックにも、自信を持っていた。つまりこの作品には、ハードボイルド小説と本格ミステリーを、同時に実現しようという大胆不敵な(?!)野心が、込められていたのだ。

ところが『裏切りの日日』は、当時まだ世間で警察小説なるもの、まして公安警察になじみがなかったせいか、話題にもならずに初版で絶版、という憂き目を見た。作者の意気込みに反して、この処女長編は二、三の好意的な書評を除き、ほとんど黙殺される結果に終わった。

その無念が報われたのは、同作で狂言回しを務めた特別監察官、津城(つき)俊輔を再登場させた、『百舌の叫ぶ夜』(一九八六年)を発表してからのことだ。そのときは、すでに初作から五年の月日が、経過していた。この作品も前作同様、公安の刑事を主人公にした警察小説に、トリッキーな叙述スタイルをからませた、さらなる自信作だった。ただ、この時期にしても世間的には、まだ本格的な警察小説の市場は、熟していなかった。

とはいえ『百舌の叫ぶ夜』は、『裏切りの日日』のときと打って変わって、読者の受け入れるところとなった。それどころか、シリーズ化されるまでにいたったのは、われながら予想外の出来事だった。

しかるに、そのシリーズがまだ続いているさなか、オール讀物から新たに警察小説を書いてほしい、という要請がきたのだ。この注文は、わたしにとってはむしろ意外な出来事で、少なからず面食らったものだった。百舌シリーズによって、警察小説ブームに先鞭をつけた一人、と自負していたわたしとしては、今さら別の警察小説を書いてほしい、という注文がくるとは、考えてもいなかったのだ。もしかすると百舌シリーズは、市場をにぎわす警察小説の一つとは、認められていなかったのではないか。

だとすると、ここでわたしが別の警察小説に手を染めれば、逆に現下のブームに乗ろうとしている、と見られる恐れがある。自意識過剰もいいところだが、常にだれも書いたことのない〈テーマ〉を取り上げ、異色の〈キャラクター〉を創出することを目標にしてきた身には、他作家の〈後追い〉だけはしたくない、という思いが強かった。

しかしプロの作家として、編集者の注文に応じられないというのも、情けないではないか。こうなったら、新たな警察小説を書くしかない。ただ書くからには、これまでだれも書いたことのない、読者の感情移入をこばむような悪徳刑事を、主役に据えよう。その主人公が、さんざん悪いことを繰り返したあげく、最後にみじめにくたばるのだ。

もちろん、それまでそうした警察小説が、なかったわけではない。ただ、主人公の悪徳刑事には、そうなった理由(金銭欲や出世欲、あるいは女関係など)が背景にある、という設定がほとんどだった。それをそのまま踏襲したのでは、どれだけ設定を変えたところで、後追いになってしまう。

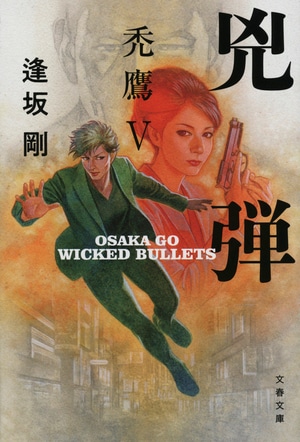

そこで、そうしたしがらみにいっさい縛られぬ、なぜそんな悪いやつになったのか、だれにも(書いている当人にも!)分からないような、徹底した悪徳刑事〈禿富鷹秋〉が生まれた、というわけだ。その、徹底した悪のキャラクターを貫くためにも、禿富の内面描写はいっさいしない、というスタイルをとる。つまり、物語の視点は常に別の登場人物、それも複数の登場人物にゆだねられ、その人びとの目に映る禿富の行動、表情、発言を克明に記録する、という手法だ。以上のような構想で、シリーズ第一作『禿鷹の夜』の連載を、スタートした。構想どおり、主人公にさんざん悪いことをさせておいて、最後にはみじめにくたばるという、そんな結末にする予定だった。

ところが、連載が中盤に差しかかったころ、オール讀物の編集長から思わぬ注文を受けた。間違っても、最後に禿鷹を殺す結末にはしないでほしい、というのだ。どうやら、編集部や読者から禿鷹のキャラがいい、という意見が出てきたらしい。そのため、ラストで死ぬという設定はないものにして、シリーズ化を目指してもらいたい、という。

とても、読者の共感を呼びそうにないキャラなのに、どういうことかと驚きもし、とまどいもした。とはいえ、そうした「作者を励まそう!」的な反響に接すると、書き手としてはこれ一作で終わりにするのも、さすがに惜しい気がしてくる。とにもかくにも、とまどってばかりはいられない。何か工夫はないものか。

当初から、禿鷹を死なせる結末を考えていたので、まずはそれをないものにしなければならない。そこで苦肉の策、ありきたりとはいえ防刃ベストを用意して、刺されながらも死なずにすむという、少々安易な結末に変えざるをえなかった。よしあしはともかく、作者の計算違いからそうした方向に、急転回を余儀なくされたわけだ。

その結果、最終的に五作も書き継ぐことになり、作者としてもいささか苦笑を禁じえない、うれしはずかしの誤算を経験した次第だった。

人気が出てくると、書き手自身が主人公にだんだん感情移入して、筆が甘くなることが多い。主人公の内面描写を、徹底的に排除したのはそれを避けるため、といってもよい。同時に、禿鷹と競り合う副主人公のやくざの幹部水間、あるいは禿鷹と親密になるクラブのママ、といった脇役の禿鷹に対する観察や心情を、より綿密に書き込まなければならなかった。言い換えれば、これは主人公を除く登場人物の多視点による、三人称小説ということになる。読者は、その複数の観察者の目を通して、禿鷹に対する感情を共有するわけだ。少なくとも、作者はそういう効果をねらって書いた、と考えてもらっていい。

この書き方は、ダシール・ハメットの『マルタの鷹』と『ガラスの鍵』に用いられた、主人公を含む登場人物のすべてについて内面描写、心理描写をしないという、きわめてストイックなスタイルから、思いついたものだ。つまり、禿鷹の登場する場面には、かならず報告者として他の登場人物がいる、というかたちになる。禿鷹一人だけ、という場面は基本的にないはずで、もしあったとすれば読者の多くは、違和感を覚えるだろう。こうした小説作法上の工夫は、作家ならばだれでも考えているわけで、ことごとしく書くまでもなかろう。

本来、作者としての立場からすれば、シリーズものを緊張感をもって書けるのは、おおむね三作程度まで、と思っている。むろん、プロならばキャリアと技術で、もっと長く続けることは可能だし、それは多くの作家も同じだろう。

ただ、主人公に対する愛着が深まりすぎないうちに、シリーズを終えるのも一つの考え方だ、という気もする。シリーズが何年も続くうちに、世の中がどんどん変わっていくのに、主人公やレギュラーの脇役がほとんど年をとらない、という設定にも無理が出てこよう。わたしの場合、百舌シリーズでは第三作、禿鷹シリーズでは第四作で、主人公が死んでいる。それによってシリーズに、決着をつけるつもりだった。

ところが、それでも続けてほしいという要望があり、結局〈百舌〉では主人公の死後四作、〈禿鷹〉でも一作を書いた。いずれも、生き残った複数の副主人公を狂言回しに、書き継いだわけだ。書く立場からしても、それはそれで新しい緊張感が生まれてきたから、不思議といえば不思議な気もする。また作者からすれば、主人公ないし主要人物が死ぬことで、かれらの存在を永遠化できるような、ひとりよがりな気分を味わえる、という副産物もあった。

作家が自分の小説を解説したり、手の内を明かしたりするのは、いかがなものかという気もする愚行だが、わたしも今年(二〇二三年)の秋で傘寿を迎えることを理由に、どうか温かく笑殺していただきたい、とお願いする。

「解説」より