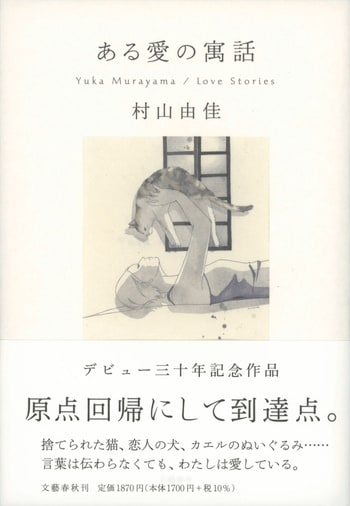

デビュー30年を迎え、記念作品『ある愛の寓話』を上梓した村山さん。

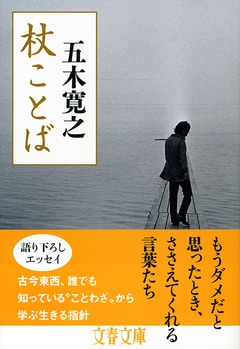

“この世界の父”と慕う五木さんと、小説の可能性について語った濃密な2時間!

戦友の娘さんのよう

村山 五木さんの作家生活三十年の時、「小説すばる」で対談させていただいたのを覚えておいででしょうか。私は当時、デビュー二年のひよっこでしたが、対談の最後、五木さんが「あと三十年たったら、もういっぺん対談をやりましょう」って言って下さってるんです。それまで「なんとか生きのびましょう」って。

五木 (誌面を見て)いや、これはこれは。お互いずいぶん若いよね。

村山 厳密には二十八年後ということになりますけれど、今回、五木さんとこうしてお話しできるのがとても嬉しいです。デビューの小説すばる新人賞(『春妃~デッサン』を改題して『天使の卵─エンジェルス・エッグ』)も、十年後にいただいた直木賞(『星々の舟』)も、一昨年の吉川英治文学賞(『風よ あらしよ』)も、節目節目の文学賞に、選考委員としていつもいて下さったのが五木さんで。勝手な感慨ですけれども、この世界のお父さんみたいな気持ちがしています。

五木 僕はあなたのお父上が戦争でシベリアにいらしたことが頭にあるものだから、お父さんのほうと同期というか、友達のような気がしてね。村山さんのことは戦友の娘さんという気持ちがあって。

村山 父が知ったら喜びます。父の話はデビューした頃から五木さんに聞いていただいていて、NHKの取材でシベリア鉄道に乗って父の抑留されていた収容所を訪ねた時は、廃線跡で犬釘を拾ってきて、お土産にさしあげたことも……。

五木 よく覚えています。錆びた釘。

村山 五木さんには「あなたはいつかシベリアを書かないといけないね」と、折々に背中を押してもらっています。

五木 『ある愛の寓話』には、ちらりとその片鱗が出てきてるじゃありませんか。

村山 まだ習作のような段階ですけれど、本の最後に収めた「訪れ」の元になっているのは父が遺した手記でした。シベリア帰りの老人が自分史を代筆するライターに半生を語るという短編ですが、今後はもっと敷衍(ふえん)し、膨らませて、大きい物語にしたいと思っています。

“危険な領域”に触れて

五木 こんどの村山さんの新刊、『ある愛の寓話』の中で僕が特に面白かったのは、やはり「訪れ」ですね。そして「乗る女」と「同じ夢」。この三編が際立って印象に残っています。特に「同じ夢」と「乗る女」は、これまで他の人が足を踏み入れなかった世界に、おずおずとではあるけれども切り込んでいった観がありますね。

村山 いずれも書きながら迷いの多かったものです。「同じ夢」も「乗る女」も、手綱を取るのが非常に難しくて、破れかけそうになるのを一生懸命手で押さえながら最後まで書き切ったような。

五木 ご自分で意識してらっしゃるかどうかわからないけれど、「同じ夢」と「乗る女」は、実はかなりきわどい冒険をしようとしているんですよ。あなたは「乗る女」の冒頭に、柳田國男の『遠野物語』を引いているでしょう。百姓の娘と馬が夫婦になる、いわゆるオシラサマの話を。僕ら世代の人間はみなあの民話の世界に本能的に惹かれながら、しかし言葉に出して扱ってこなかった。どこか危険な領域なのでね。

村山 そこをもう少し伺ってもいいですか? どう危険と思われるのか。

五木 人間というものを考える時、人間とは特別な存在で、他の動物たちと違う、もっと崇高な存在であるというような分け方を今後もしていくのか。それとも人間を動物全体、生き物の中の一員として捉えていくのか。二つの考え方があると思うのです。たとえばこれまで犬は猫と違って人間に忠実で、人間に奉仕することに喜びを感じる動物であると言われてきた。人間に仕えることが犬の喜びなんだと。しかし、その犬と人間の間にある親愛、情愛といったものの中には、実はもっといろんなきわどい領域があるのかもしれない……。

村山 まさに「同じ夢」は、人間の恋人よりも、彼が置いていったラブラドール・レトリーバーとの間にこそ通い合うものを感じる女性を描いたものでした。

五木 村山さんは、人間と犬の新たな領域に触れようとしているんですね。よくぞここまで踏みこんだなと思うけれども、直接それに対峙しているというよりは、何となく目をつぶって手で触れているという感じがした。

村山 そこまで深く読んで下さると、幸せですが、怖いような気もします。あれより先まで筆を進めるかどうか、迷いに迷いながら書いた短編だったので。

五木 その迷いに読む側はドキッとするんですよ。僕はこのあたりに、柳田國男が民話として伝えながら、自分自身は踏みこまなかった領域があるような気がしています。南方熊楠に批判されながらも柳田さんは最後まで抑制を貫いたわけだけれども、それはある意味では正解で、もしその抑制を解いたら、柳田國男は本当に破滅の世界に足を踏み入れたかもしれない。そういう禁断の領域に、村山さんは触れかけている、という気がした。

「同じ夢」で、よくこの言葉を書いたなと感心したのは、女性が寝ている犬の腹を撫でながら「勃起している」という表現をするんですね。村山さん、勇気があるなと感心しました。人間の場合に使うのは何でもない言葉なんだけれども。

村山 動物のほうがモラルだとかタブーだとかが頭にないぶん、おそらく身体にも直接的な反応が出るわけですよね。

五木 縛りがないからね。

村山 もし犬にとって、自分の愛する相手がたまたま人間の姿をしていて、自分のお腹を愛撫してくれたとしたら……彼はそれをどんな情動で受けとめ、彼の身体はどう反応するのか。たぶん彼らは人間だったら抑えるところを、より自然に反応するだろう。そう思ってあえて選んだ直截的な言葉でした。

五木 村山さんが今後、こういった世界にどう挑むのか、さらに掘り進めるのか、それとも予感めいたニュアンスにとどめてそっとしておくのか、興味のあるところですけどね。伊藤野枝や大杉栄のような社会的テーマを長編で書く一方、いまの小説が触れないでいるタブーの領域へ短編で踏みこんでもいて、さてこれからが村山由佳の大冒険の始まりだなと(笑)、ひそかに思ったところです。

村山 どきどきしますね(笑)。いま五十八歳なんですけど、『風よ あらしよ』や『ある愛の寓話』を書けたのには、年齢的な助けもあったかもしれません。十年ほど前までは、心も体も寂しい時代があって、人には言えないような遍歴があって。人に言えないことでも小説になら書けるぞと思い定めて、残してきたんですけれど。

五木 『ダブル・ファンタジー』と『風よ あらしよ』との落差がね。

村山 官能的なところを突き詰めようとする小説で評価をいただいていた間は、人と人との交わりであるとか、性愛であるとか、いわゆるエロスの領域を手探りしていたんですけれど、しだいに行き止まりの感覚を覚えるようにもなってきていました。結局、人間の性愛は行為のバリエーションに過ぎないんじゃないか。感情はともかく、エロスを突き詰めて過激なものを書いても、その先にあまり豊かなものが待っていないんじゃないかという予感がしてきて。

五木 その予感は正しいような気がします。たとえばLGBTQの追求は、たいへん勇気の要ることだけれども、いまやごく普通のことでもある。本当の問題はさらにその先、人間と人間以外を分かつ領域を意識するかどうかにあるんじゃないか。しかしなかなか誰も踏みこめない世界だね。近代のヒューマニズムの観念からすると、これはタブーですから。