『御堂関白記』は何故に貴重か?

二〇一一年五月十一日、藤原道長が記した『御堂関白記』が『慶長遣欧使節関係資料』と共に、日本政府から初めて国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の三大遺産事業の一つである記憶遺産(英語名Memory of the Worldなので、「世界の記憶」と訳す方が正しい)に推薦されることが決まり、私は推薦に関わる仕事に携わることになった。

その直後の五月二十五日、福岡県田川市と福岡県立大学が独自に二〇一〇年にユネスコに提出していた炭鉱記録画家・山本作兵衛が描き残した筑豊の炭鉱画が国内初の「世界の記憶」として登録されたというニュースが流れ、『御堂関白記』は日本初の「世界の記憶」ではなくなってしまった。「世界の記憶」の申し込みは、当時は原則的に政府および非政府機関を含むすべての個人または団体によって可能だったのである。

しかしまあ、日本政府から正式に推薦されたのは初めてであるし、その後、『慶長遣欧使節関係資料』はスペインと共同推薦となることになったので、その時点では、『御堂関白記』が日本政府から単独で推薦された唯一の「世界の記憶」候補であったことには変わりがない。二〇一三年六月十八日に開かれたユネスコの国際諮問委員会において、正式に「世界の記憶」に登録された。

では何故、『御堂関白記』は、たとえばイギリスの「マグナ・カルタ(大憲章)」やドイツの「ベートーヴェンの交響曲第九番自筆譜」「ゲーテの文学遺産」、フランスの「人権宣言」、オランダの「アンネの日記」、韓国の「高麗大蔵経板」などと並ぶほどの史料的価値があるのであろうか。その辺の話から始めることとしよう。

日記という記述形式を定義するならば、「日付に沿って、その日か日をおかずに、毎日またはほとんどの日に記述する文章」ということになろうか。ところがそうなると、日本のいわゆる「日記文学」(この用語ができたのは昭和になってからである)のほとんど、『土佐日記』や『和泉式部日記』『更級日記』などは、厳密には「日記」ではなくなってしまう(『紫式部日記』の記録的部分だけが例外である)。

そればかりか、世界的に見て、ヨーロッパはもちろん、中国や朝鮮諸国にも、古い時代の日記は、ほとんど残っていない。中国では紀元前の漢簡(竹または木の札に書かれた中国漢時代の文書や記録)などに記された出張記録などは存在するものの、それ以外では、わずかな起居注(皇帝の言行の実録)や日録を除いては清朝になるまで、朝鮮でも李朝になるまで、まとまった日記は残っていないのである。

そもそも外国では、為政者が自ら日記を書くことはほとんどなかった。中国では、皇帝には史官が付いていて、起居注として動静を記録したのである。それに対して、日本では天皇以下の皇族、公卿以下の官人から武家、僧、神官、学者、文人から庶民に至るまで、日記を記録していた。そしてそれらの日記の多くが、現代にまで伝わってきた。

これらのことを知っていただければ、千年も前の平安時代の貴族たちの日記がたくさん残っている日本という国は、世界でもきわめて特殊であり、その中でも、日記を記録した記主本人の日次記の自筆本がそのまま残っている『御堂関白記』が、どう表現していいかわからないほど貴重であることがおわかりいただけよう。しかも、それは名もない人物ではなく、日本史上、おそらくは最も強力な権力を手に入れ、その後の日本の国の有り様に大きな影響を及ぼした権力者の日々の記録なのである。

平安貴族は何故、日記を書いたのか?

では、何故に道長をはじめとする貴族たちは、日記を記録していたのであろうか。それは、中国で古い時代の日記がほとんど残されていないことと関連する。中国に古い時代の日記が見られないのは、一つには、自分の動静を記録する日記よりも、漢詩や散文などの文芸が重んじられたことによる。実際、中国では「日記」という語は、日付を伴わない考証・随筆・語録・家集などを指すことが多かった。

そして、中国で日記が書かれなかった最大の理由は、正史(『史記』以下の、王朝による正式な歴史書)が連綿と作られ続けてきたことである。中国では、昔の先例を調べるには、本紀・列伝・志・表などからなる紀伝体で書かれた膨大な正史をひもとけば、だいたいのことはわかるようになっている。先ほど述べた起居注も、後世にまで残すような性格のものではなく、正史の原史料としての役割を終えれば、後は廃棄されることが多かったものと思われる。

これに対し、日本で平安時代中期以来、宮廷貴族の公家日記が数多く記録されているのは、『日本書紀』から始まる正史(六国史)の編纂が延喜元年(九〇一)に選上された『日本三代実録』で廃絶してしまったことに起因している。正史が絶えてしまったために、貴族たちが当時の政治の根幹である政務や儀式などの公事の式次第の遂行を確かめたくても、正史を参照することができなくなっていた。当時は政務や儀式を法令や先例どおりに行なうことが重んじられたから、正史を参照することができない以上、それに代わる先例の准拠として、日記の蓄積が求められたのである。六国史が作られていた九世紀以前の日記がほとんど残されていないことからも、それが裏付けられよう。

平安貴族が日記を記した主な目的は、政務や儀式を詳細に記録し、違例があればそれを指摘して、後世の子孫や貴族社会、場合によっては同時代の公卿連中に伝えるということであった。つまり、現代人が「日記」という言葉から思い浮かべる、「日々の内面的な思いをつづったもの」というよりは、政務や儀式の備忘録や出来事の記録に近いのである。

だから学界では、平安貴族が残した日々の記録を、たいていは「日記」と呼ばずに「古記録」とか「記録」と呼んでいる。日本の日記はまさに、個人や家の秘記ではなく、同時代や後世の貴族社会に広く共有された政治的・文化的現象だったと言えよう。

また、何故に日記を書いたかという問題とは別に、何故に日記が残ったかという問題も存在する。これは私の専門分野から離れるのであるが、何故日記が残ったのかは、先祖の日記を保存しつづけた「家」の存在と、記録=文化=権力であるという、日本文化や日本国家の根幹に通じる問題に関わっているのであろう。

それらの日記からは、平安貴族の生活と感情を活き活きと読み取ることができる。この本では、『御堂関白記』という貴重な史料を読み解くことによって、道長という日本史上でも最高度の権力を手に入れた人物が栄華を獲得し、そしてその栄華が欠けていく過程、さらにその間の生活、それに感情を再現してみたい。それによって、いわゆる公的な評伝よりも、道長やひいては平安貴族の内面にまで迫れるのではないかと考えている。

また、道長の時代には、『御堂関白記』だけでなく、藤原実資の『小右記』、藤原行成の『権記』という、道長の近辺に生きた二人を含めた三種の日記が存在した。この本では、これらを併読することで、道長の生活と感情をより立体的に再現したいと思う。

なお、原文は三つとも、「変体漢文」と称される和風の漢文である(文法も分量も性格も伝来過程も、記主によってまったく異なるのであるが)。この本では引用はすべて、現代語訳したものを掲げることとする。原文や現物の雰囲気をどこかで味わってみることも、是非お勧めしたい。

破却すべし、と道長は書いた

個々の貴族が日記を書く目的や動機、それに日記そのものの有り様は、実に様々であった。我々は残された記事をただ漠然と読むだけではなく、それぞれの日記の記述目的や、その性格や特徴、それぞれの日の記事の意味や背景を、常に念頭に置きながら、読み解く必要があるのである(時には、何故にこの日のこの出来事を書かなかったのかさえも)。

そこでまず、道長の『御堂関白記』、実資の『小右記』、行成の『権記』という三つの日記の記主の生涯と日記の特徴をおさえておこう。

まず、この本の主人公の藤原道長は、兼家の五男として康保三年(九六六)に生まれた。母は藤原中正女の時姫。父の摂政就任後に急速に昇進し、長徳元年(九九五)、兄である道隆・道兼の薨去により一条天皇の内覧(太政官から天皇に奏上したり天皇が宣下したりする文書を、あらかじめ内見する、関白に准じる職)となって政権の座に就いた。右大臣、次いで左大臣にも任じられ、内覧と一上(太政官首班)の地位を長く維持した。

道隆嫡男の伊周を退けた後は政敵もなく、三条天皇とは確執も生じたが、女の彰子・子・威子を一条・三条・後一条天皇の中宮として「一家三后」を実現した。

長和五年(一〇一六)には後一条天皇の摂政となった。翌寛仁元年(一〇一七)にはこれを嫡男の頼通に譲り、寛仁三年(一〇一九)に出家したが(法名行観、後に行覚)、その後も「大殿」とか「禅閤」と呼ばれて、相変わらず権力を振るい続けた。法成寺を建立し、その阿弥陀堂において万寿四年(一〇二七)、六十二歳(以下、年齢はすべて数え年による)で薨じた。

道長の日記である『御堂関白記』は、はじめは『入道殿御暦』『入道殿御日記』『御堂御日記』『御堂御暦』『法成寺入道左大臣記』などと称され、後に『御堂御記』という呼称が定着していた。道長は関白に就いたことはないので、これが相応しかったのであるが、江戸時代の写本に『御堂関白記』という呼称が現われ、これが流布して公刊本にも用いられたため、現在も通用している。

道長は政権を獲得した長徳元年から日記を記し始め、寛弘元年(一〇〇四)からは継続的に書き続けている。現存するものは、長徳四年(九九八)から治安元年(一〇二一)の間の、道長三十三歳から五十六歳までの記事である。摂関政治の全盛期を、豪放磊落な筆致と独自の文法で描いている。

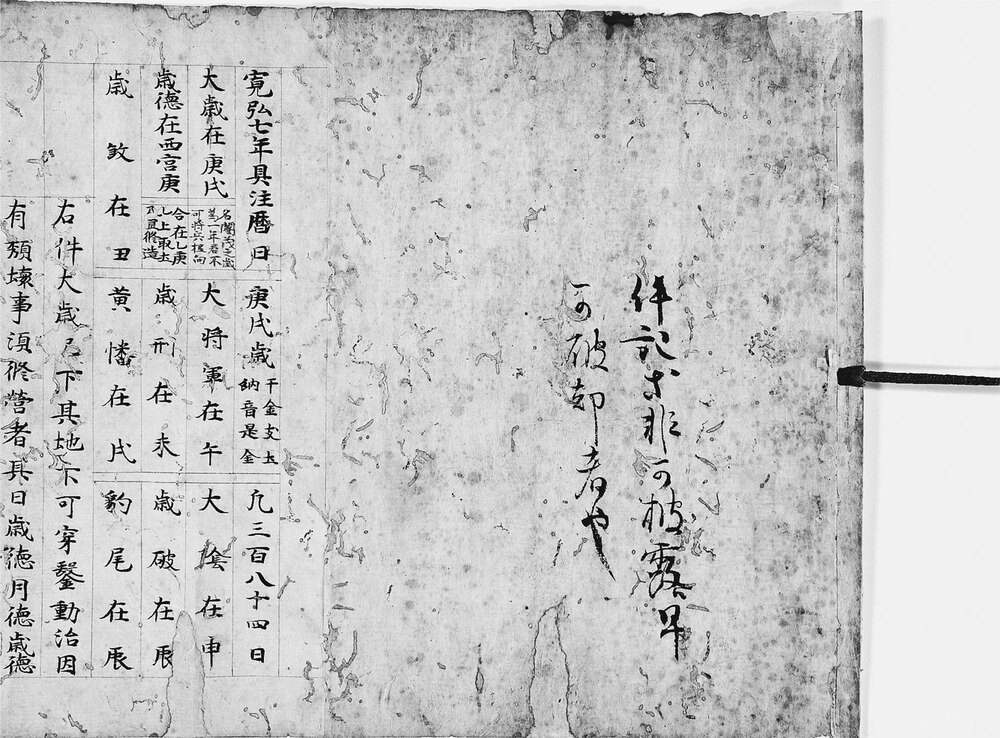

もともとは一年分を春夏を上、秋冬を下とした二巻からなる特注の具注暦(陰陽寮の暦博士が作成し、年・月・日の吉凶などを注記した暦。毎年十一月朔日に献上された)の二行分の間明きに記した暦記が三十六巻存在したと考えられるが、中世前期に摂関家が近衞家と九条家に分立した際にこれらは分割され、現在、近衞家の陽明文庫に所蔵されている自筆本は十四巻である。上下巻共に(つまり一年分)残っている年はない。ということは、二家で半年ずつ取り合ったのであろう。

想像をたくましくすれば、近衞家は三十六巻のうちの半分、十八巻を取ったものの、四巻を近衞家から分立した鷹司家に譲った結果、現在は十四巻が残されているのであろうか。それはおそらく、自筆本が上下共に残っていない寛弘三年・長和二年・長和四年・長和五年・寛仁元年の上下いずれかの五巻のうち、四巻分であったものと考えられる(後述するが、長和三年は当初から残されていなかったものと思われる)。たぶん、自筆本を書写した江戸時代の写本である平松本が残っている長和二年を除いた四巻だったであろうか。

平安時代後期、孫の藤原師実の時に、一年分一巻からなる古写本十六巻が書写された。自筆本の破格な漢文を普通の漢文に直そうとしたり、文字の誤りを正そうとしたりする意識が見られるが、自筆本の記載を尊重している箇所も多い(自筆本の記載を書き落としている場合もあるが)。大部分は師実の家司である平定家が書写したが、一部(合わせて三年分)は師実自身の筆(「大殿御筆」)によるものである。現在、陽明文庫に十二巻が所蔵されている。

『御堂関白記』の最大の特色は、記主本人の記録した日次記が残っているという点にある。道長はどのようにしてこの日の記事を書いたのか、また書き替えたり抹消したりしたのか、誤記や紙背に記した裏書も含めて、筆記の顛末がありのままにわかるのである。

また、自筆本のうち、寛弘七年暦巻上のみが、装丁が当時のままのものであるが、道長はこの褾紙の見返に、「件の記等、披露すべきに非ず。早く破却すべき者なり」と書き付けている。道長は自己の日記を、後世に伝えるべき先例としてではなく、自分自身のための備忘録として認識していたことがわかる。この点、記主の存生時から、記主以外の者も読むことを前提として書かれ、貴族社会の共有財産として認識されていた実資の『小右記』や行成の『権記』など一般的な古記録とは、決定的に異なる。

伝来の過程が単純明快である点、写本でさえも『小右記』や『権記』の最古の写本よりも古く、書写の過程が明らかな点も含め、『御堂関白記』は日本の古記録の中でもまったく特異な存在である。もちろん、道長の訓戒とは裏腹に、『御堂関白記』は子孫によって、摂関家最高の宝物として、厚く保護されてきた。

ご意見番の実資

次に藤原実資は、参議斉敏の子として天徳元年(九五七)に生まれ、祖父である関白実頼の養子となった。母は藤原尹文の女。道長よりも九歳、年長ということになる。円融・花山・一条と三代の天皇の蔵人頭に補されるなど、若くから有能ぶりを発揮した。忠平嫡男の実頼を祖とする小野宮流の継承者として、永祚元年(九八九)に参議、長徳元年に権中納言、長保三年(一〇〇一)に権大納言、寛弘六年(一〇〇九)に大納言と進んだ。

朝廷儀式や政務に精通し、その博学と見識は道長にも一目置かれた。治安元年(一〇二一)、ついに右大臣に上り、以後、大臣在任二十六年に及んだ。関白頼通の信任を受け、「賢人右府」と称された。永承元年(一〇四六)、九十歳で薨去した。

実資の日記である『小右記』は、『野府記』などとも称される。逸文を含めると、二十一歳の貞元二年(九七七)から八十四歳の長久元年(一〇四〇)までの六十三年間に及ぶ詳細な記録で、当時の政務や儀式運営の様子が、詳細かつ精確に描かれている。

『小右記』は実資の在世中にいったん日毎にばらばらに切られたと見られる。儀式毎にまとめた部類記を作るためである。実資の薨去によってその計画は頓挫し、それをまた貼り継ぎしたものを書写したものが、古写本の基になっていると推測されている。その過程で、『小記目録』と呼ばれる目録も作成された。

『小右記』の写本としては、平安・鎌倉期の書写とされる前田本三十七巻(甲乙二種、尊経閣文庫蔵)、同じく平安・鎌倉期の書写とされる九条家旧蔵本十一巻(宮内庁書陵部蔵)、鎌倉期の書写とされる伏見宮家旧蔵本三十二巻(宮内庁書陵部蔵)、室町期の抄写とされる三条西公本二冊(宮内庁書陵部蔵)が、古写本として存在する。一部の年は、江戸期に書写され、明治時代の補写を加えた秘閣本(内閣文庫旧蔵)しか存在しない。

なお、『小右記』には兼家や道隆、道長など、政権担当者に対する批判的な記事が多いが、それは日記の中だけでの批判である。実資自身は、現実の生活では彼らと良好な関係を続けていた点に留意しなければならない。また、儀式に際して違例を行なった貴族に対する批判も激しいが、『小右記』が実資の生前から宮廷社会において読まれていたことを考え併せると、不思議でならない。

道長側近の行成

藤原行成は、摂政伊尹の孫、右少将義孝の子として、天禄三年(九七二)に生まれた。母は源保光の女。忠平二男の師輔を祖とする九条流藤原氏の嫡流とも言える家系ではあるが、祖父伊尹が天禄三年、父義孝が天延二年(九七四)に薨去してしまい、行成は青年期は不遇であった。長徳元年に蔵人頭に抜擢され、一条天皇や東三条院詮子、道長の信任を得て、以後は昇進を重ね、寛仁四年(一〇二〇)に権大納言に至った。

一条天皇の側近として、また顧問の臣として、その信任も厚かった行成であるが、彰子立后や敦成立太子など重要な局面においては、道長の側に付き、一条の説得にあたった。公卿社会に有力な血縁や姻戚を失なった行成とすれば、道長に接近して厚遇を受けること、そしてその結果として昇進することだけが、名門たる家を存続させることのできるただ一つの方途であった。実資から「恪勤の上達部」(道長に追従する公卿)と揶揄されても、それは仕方のないことだったのである。

公務に精励し、王権内部の連絡に奔走したほか、諸芸に優れ、特に書では小野道風の様式を発展させた温雅な書風で和様書道の大成者とされ、三蹟の一人と称された。また、宣命を読むのが得意だったようで、即位式など重要な儀式でしばしば宣制の役を勤めている。万寿四年(一〇二七)十二月四日、道長と同日に五十六歳で薨じた。

行成の日記である『権記』の名は、極官(その人の任じられた最高の官)の権大納言による。二十歳の正暦二年(九九一)から寛弘八年(一〇一一)までのものが伝存し、これに五十五歳の万寿三年(一〇二六)までの逸文が残っている。特に蔵人頭在任中の活動が詳細に記されており、当時の政務運営の様相や権力中枢の深奥(宮廷の秘事)を把握するための第一級の史料である。

『権記』は日次記、別記、部類記などが複雑に伝来して、現在の形に至っているものと考えられる。現存する『権記』の最古の写本は、鎌倉期の書写とされる伏見宮家旧蔵本二十二巻(宮内庁書陵部蔵)である。一部は江戸期に書写された前田本(尊経閣文庫蔵)しか存在しない年もある。

なお、私は『御堂関白記』『権記』『小右記』の現代語訳を先に上梓し、訓読文については、国際日本文化研究センターのホームページ(https://rakusai.nichibun.ac.jp/kokiroku/)に「摂関期古記録データベース」として、『御堂関白記』と『権記』『小右記』を公開している(『春記』『左経記』など他の古記録三十三種も公開済)。利用者登録なしで誰でも使えるようにしてあるので、是非ご利用いただきたい。

それではこれから、『御堂関白記』『小右記』『権記』という三つの日記を併せ読むことによって、道長の栄華への過程とその後を描き出していくことにしよう。

<はじめにより>