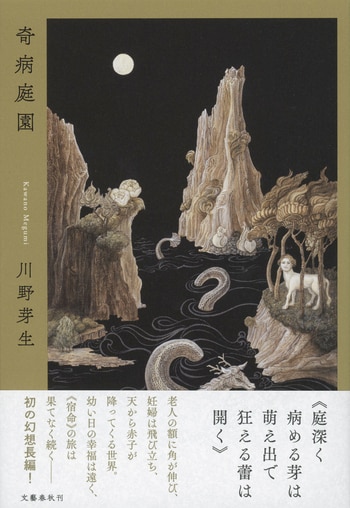

初の長編小説『奇病庭園』を刊行した川野氏と、初のエッセイ集『きれぎれのダイアリー』を刊行する柴田氏が、文学と音楽の世界からみつめた「ことば」と人間の在り方を語る。

◆プロフィール

川野芽生(かわの・めぐみ)●歌人・小説家。一九九一年生まれ。二〇一八年に連作「Lilith」で第29回歌壇賞を、二一年に歌集『Lilith』で第65回現代歌人協会賞を受賞。八月に初の長編小説『奇病庭園』を上梓。そのほかの著書に『無垢なる花たちのためのユートピア』、『月面文字翻刻一例』などがある。

柴田聡子(しばた・さとこ)●ミュージシャン・詩人。一九八六年生まれ。二〇一二年、1st album『しばたさとこ島』でアルバムデビューし、二二年には6th albumとなる『ぼちぼち銀河』をリリース。一六年に詩集『さばーく』を刊行、同年第5回エルスール財団新人賞〈現代詩部門〉を受賞した。

■短歌はダンスミュージック

柴田 私は『文學界』2022年5月号掲載の大森(静佳)さん、平岡(直子)さんと川野さんの鼎談がきっかけで川野さんの作品を読み始めたんです。今日は一ファンみたいな感じで来てしまいました。

川野 ありがとうございます。文学以外の領域の方に読んでいただいているとは思っていなかったので、すごく嬉しいです。

柴田 短歌を読んだり、時々自分で詠んでみたことはあったのですが、あの鼎談が掲載された特集号で急に視野が広がった感じがしました。例えば鼎談で「読者の身体感覚を使って歌が再生される仕組みになっている」という話がありました。ここは平岡さんと川野さん、認識は少し違うけれど、それぞれの立ち位置から話されているのがどちらも興味深くて。平岡さんは短歌で身体感覚そのものを混乱させるという捉え方でしたけど、川野さんは社会通念を乗っ取っていくという話をしていて、面白かったです。あそこで私が短歌になんとなく感じていたポップネス、音楽でいうとダンスミュージックのように前に読んでいけるような感覚が、なんとなく分かったような感じがありました。

川野 短歌はダンスミュージックに似ていますか?

柴田 私はなんとなくそう思っていまして、最近の短歌は、特にダンスミュージック感が強い。ポップにリズムを刻んでいく感じがします。音楽は結構リズムにとらわれがちなんですけど、短歌には本当に知らないリズムがいっぱいある。それが面白いです。

川野 短歌は一般的に、5、7、5、7、7という縛りが厳しいように見えると思うんですけど、柴田さんは音楽よりもリズムが自由に感じられますか?

柴田 自由な感じがしますね。頭の中で読むときも、声に出すときも、たくさんリズムの可能性を感じて、どうやって読もうか毎回迷います。一見定型があるような感じがするんですけど、枠に収まっていく感じは全然なくて。

川野 そうなんですよね。短歌ってリズムが単調に見えるんじゃないかなと思うんですけど、実は一首ごとに異なるリズムを持っているんです。リズムを一首ごとに探りながら作っている。言葉のリズムと5、7、5、7、7のリズムをどう合わせるか、どう離すか、そういうことが一首一首で行われているので、それを読み取ってくださったのかなと思いました。やはり音楽をやっていらっしゃる方は、リズム感が鋭敏なんですね。

柴田 みなさんすごく考えて、いろんなリズムを試していると思うんですけど、とても自由なリズムを持っていますよね。

川野 音楽でも、歌詞を付けるとき、曲のリズムや旋律と言葉が持っているイントネーションのせめぎ合いは起こるんでしょうか。

柴田 私の場合、リズムだったらこれがいいとか、これでは形を成していないとかがありますが、メロディーは良し悪しの基準がすごくあいまいです。それを取り巻いて歌詞やリズムを付けていくので、毎回葛藤しています。最近は、良し悪しが分からないまま探っていくことが多くなってきました。

川野 なるほど。短歌はなぜ5、7、5、7、7なのかについて、拍で説明する論があります。5、7、5というのは実は8、8、8で、5の後に3つ、7の後に1つ休符があるんだ、という。音楽的な拍の概念に詳しい人からしたら、それは正しいんだろうかと気になっていました。

柴田 『文學界』の特集でも少し触れていましたよね。確かに拍でタッタッタッタッタとやってみると、短歌のリズムも休符を意識して作られることがあるんだなと新たな発見でした。でも少し、リズムの自由さからは離れたような気がしました。拍を追うことに対して、一生懸命になっていく。この縛りはあってもいいけれども、一つの見方でしかないなとは思います。

休符のような概念って、誰かが決めて、みんなそれを使いましょうという暗黙の了解で世界中に広がっていったと思います。その発見と拡散も素晴らしいけれど、8分休符と4分休符の間には無限の休符がある。休符に限らず、例えばバイオリンにはドとレの間に無限の音がありますよね。でもそういうことを言い始めると形にならないので多くの場合はその規則にしたがって制作していくことになりますが、音符や休符は一つの尺度でしかないと思います。そこを忘れちゃいけないなと思って曲を作っています。

川野 連載「きれぎれのハミング」で書いていらした、音楽を聞いている時の“痙攣させるタイプのノリ”のお話に繋がるところがあるのかなと、今伺っていて思いました。リズムを取る動きは見ればわかるけれど、痙攣タイプは「どこでどうやってその音楽を感じているのかが、外から見ているだけではさっぱり分から」ない、と。このエッセイを読んで、みんな同じノリをするんじゃないんだっていうことを初めて知りました。大学の学部生のときに、音楽系のサークルに入っていたことがあったんです。音楽があまりにも苦手だから、克服したいという動機で。仲間内でのライブではノることを求められるんですけど、私、そのノリに合わせることが全然できなくって。リズムってどうやって取るの? もっと盛り上げてって、どうやって? みんなは一体、何を感知して身体表現に至っているのか分からないって思っていたので、正解があるわけじゃないとわかり、10年ぐらいの何かが解放されました。

柴田 良かった。そうなんですよね。連帯していかなきゃいけない感じ、つらいですよね。

川野 音楽を聴くと体が自然に動き出すんだと言われて、そうなの? と。もうそれで私には音楽が分からないんだという気持ちになりました。

柴田 この音楽に対してこういうノリをしたらかっこいいというものはある気がするんですけど、実はそれって本当にどうでもいい話だなと思います。ライブをただじっと聴いていて、側から見るとつまんなそうな顔をしてる人が、終わった後にものすごく拍手をしてくれたこともありますし。その人の自由さがあっていいなって思う。演者にも、それぞれ一人になってくださいっていう人と、みんなで盛り上げて楽しくやりましょうって人がいます。でもその考えにノってもノらなくてもどっちでもいい雰囲気を醸し出せたらなっていつも思います。そうすると音楽っていいな、来て良かったなと思う人もいますよね。「このノリは間違っているのかな」と不安になってライブに行かなくなったりするのは寂しいです。

川野 サークルのライブでは、いろいろ言われながら結局、一番後ろの暗闇の中で、積みあがっている平台の上に座っていました。そうしたら、そのうちノるのに疲れた人たちが集まって来て、平台に腰を下ろしてそれぞれ一人で聴き始めて。やっぱりみんなノるのに疲れてるんだと思いました。

柴田 周りを見渡して、ノって、ここかなみたいな感じで手を上げたりすると、ライブどころじゃないですもんね。その平台の暗闇に最初に座った川野さんは、みんなのオアシスを作りだした気がします。

■空に放つ言葉

川野 「きれぎれのハミング」の中で、般若心経の話も興味深かったです。訳者の玄奘三蔵は「ぎゃーてーぎゃーてー」という部分を、訳すんじゃなくて音のままにした。でも「ぎゃーてーぎゃーてー」の本来の意味である「励まし」のようなものが、音に宿っていると。私は大学で翻訳の研究も少ししていたので、その意味でも面白かったです。

柴田 うれしいです。お経は、歌と似たところがあると思います。音で聴き唱え続ける自分の内面に自然と染み込んでいくような感じがあって、ある一定の意味を持っていた言葉がそれ以上の意味や力を持って響いてくるような感覚がたまにあります。それを不思議に思っていたとき、この「ぎゃーてーぎゃーてー」に出会ったんです。玄奘三蔵にとってこんなに大事なお経を訳すのは人生の大仕事で、出来れば正確に内容を伝えたいはずですよね。そこで「ぎゃーてーぎゃーてー」だけ、そのまま残したっていうのが信じられなくて。そこでこの決断をする勇気にしびれまして。意味が伝わるようにしっかり訳す選択肢もあったと思うんですけど、より伝わる手段として音を取った。

自分の歌だと、音と歌詞が切り離されて聴かれることも多いという実感があったんで、どうしてもそれだけでも意味が分かる言葉で伝えるべきだって思っちゃうんですよね。今も迷ってます。意味がある言葉を書くべきかどうか、どこまで伝わるのか、どこまで伝えるべきなのか。それは歌の言葉と文学の言葉の大きな違いだなと思います。歌の言葉は空に投げていくみたいなところがある。文章を書くのは、ひたすら掘っていくというか、地中をかりかりと進んでいくイメージで、モードが違う気がします。文章では最終的には意味を言葉で書き切るんだっていう気持ちが大事だなといつも感じるんですけど、歌はちょっと違うんですよね。それこそ、メロディーや音に任せて、書き切らぬほうが良いときもある。

川野 文章と言っても、エッセイなのかフィクションなのか、詩歌なのかでもまた違うと思います。俳句には「言い仰せて何かある」という松尾芭蕉の言葉があって、全てを言ってしまったらもう後に何も残らない、という意味です。短歌でも、言いたいメッセージみたいなものがあるとして、それをストレートに言ってしまったら、何とも化学反応を起こさない感じがするんです。それだと読んだ人の中に入っていかない。伝えたいことがあるならそれをそのまま言えば済むはずだけれども、そうじゃない形でしか表現できないものがある。歌詞でも文学でも、ある種、迂遠な形でしか表せないものがあると思うんです。書き手の側が全て分かりきっているものには、読み手が入る余地はないのかもしれない。

歌だと空に投げる感じがあるとおっしゃっていましたが、短歌もそれに近いところがあると思っています。投げるから受け取れるわけじゃないですか。誰が受け取るのか分からないけれども、どこか虚空に向かって投げたときに、受け取ってくれる人がいる。受け取られたものは意図していたものとは違うものになるかもしれないけれども、そこで受け取られることによって完成するところがあるのかなと思います。

柴田 すごくわかります。私にとって聴いてくれる人は一番すごい存在で、作っている私よりも、何十倍も何千倍も懐深くいろんなものを受け取っている。いろんなふうに解釈したり、咀嚼したりしてくださる偉大な人という感じなんです。私が変なところにボールを投げて、それでも捕ってくれる人たち。だからといって暴投はしてしまうのですが、そこになるべくいい球、そしてちょっと不思議な球を投げようと思う相手ですね。川野さんはそういうのを意識されたりしますか。

川野 私は一人で黙々と書いてる期間が長かったのもあって、直接的に読者のことを意識しているわけではないです。ただ、言葉自体が、そもそもコミュニケーションの道具として作り出されていて、独り言を言うにも考え事をするにも、他者と意思疎通するためのものである言葉を使う。言葉がある以上、自分一人でも全部対話になってると思います。特別この読者に向けて、とは思わなくても、やっぱり常に対話であり、その対話を読者は読者で引き受けてくれている。私は古い本を読んで育ったので、今この時代この空間にいる人じゃなくても全然構わなくて、時間、空間を越えてどこかに自分の声を拾ってくれる人がいると感じています。

そして歌では音楽に任せる部分があるのと同じように、散文や詩でも韻律や調べという要素があるんですよね。オプションでくっついているものではなくて、そこにも言葉の本質的な部分があるのだと思いました。散文を書いてるときでも、ここに読点を打ちたいとか、この語順だと分かりづらいかもしれないけど、でも、この語順なんだよなっていうことがある。それが言葉の音の部分、つまり「ぎゃーてー」みたいな部分なのかなと思ったりします。私たちが言葉の意味だと思ってる部分は、すごく表面的な一部でしかないのかもしれない。翻訳をしていても、音を取るか意味を取るかという、結構大きな問題があります。原文では韻を踏んでるんだけれども、この韻をどうやって別の言語で再現するのか。再現すると意味が外れてしまうんじゃないか。その文の長さや息継ぎの感じを表現するために、翻訳するときは色々な取捨選択が発生します。そうして原文にあるいろんな層、意味だけではないものが見えてくるとき、面白い作業だなと思うんです。

(続きは、「文學界」2023年11月号でお楽しみください)