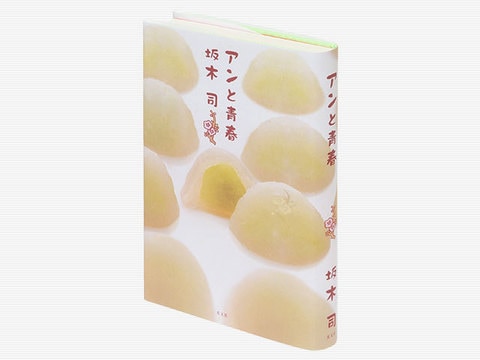

「和菓子のアン」シリーズや『ショートケーキ。』など、甘いもの、美味しいものをテーマにした物語が大好評の坂木司さんの最新作『うまいダッツ』が3月8日(金)に刊行なりました。

待望の最新作も、やはりテーマは美味しいもの! 子供のころから私たちの身近な癒しの存在、<おやつ>です。

刊行にあたり、本作の魅力を皆さんにいち早く感じていただくべく、本書収録の第1話「うまいダッツ」の冒頭を先行無料公開します。

舞台はとある高校の「喫茶部」。それぞれ好みのおやつを持ち寄る部員たちが、ある日耳にした不思議な噂――「うまい棒一本で、世界の秘密が分かるらしい」

それはただの都市伝説か、それとも――?

うまい棒一本で、世界の秘密がわかるらしい。

そんな噂がクラスで流れたのは、年明け早々のことだった。

「なんだそれ」

俺がたずねると、前の席に座っていたコウが窓際のグループを指差す。

「って、あいつらが」

「うまい棒って十円くらいだろ。世界の秘密も安いもんだな」

俺の言葉に、コウは「いやいや」と答えた。

「希望小売価格はな。スーパーやディスカウントショップで買えばもっと安い」

コウは、こういうところがめっちゃ細かい。細かすぎてどうかと思うこともあるけど、それをこっちには押しつけてこないので、俺的にはつきあいやすい。

「アラタ、気になるだろ」

「つか、なんでうまい棒なんだよ」

作り話にしたって、雑すぎじゃね。俺の言葉に、コウは笑った。

「だよな。世界の秘密がわかるならもっとこう、特別な感じが欲しいよな。レアな味とか、製造年月日がゾロ目とか」

「うまい棒は、どうやったってうまい棒レベルじゃねえの」

「だな」

俺たちが笑っていると、窓際にいたうちの一人がこっちに来た。

「笑ってんじゃん」

違うグループだけど、中学で同じクラスだったことのある奴だ。

「悪い。でも笑うだろ」

「だよな。俺も最初は爆笑してた。でもな、あれ、マジなんだよ」

「は?」

俺は思わず、そいつの顔を二度見する。ふざけた表情はしていない。

「俺もさ、会ったんだよ。おっさんに」

「おっさん?」

「そう。見た目はホームレスっぽいおっさん。そいつが予言者」

世界の秘密じゃなかったのか。コウの言葉に、そいつはうなずく。

「どっちも合ってる。世界の秘密を聞いたのは隣の校区の奴で、俺は未来について聞いた」

「マジか? で、どんな未来をたずねたんだ? あってたのか?」

コウが急に身を乗り出してきた。なんのワードに引っかかったんだよ。

「それは──」

そいつは言葉を切ると、ふっとため息をつく。

「教えられない」

「なんだそれ」

「人に喋ると、効果がなくなるらしい。もう過ぎたことなら言えるけど、俺のはまだこれからのことだから」

「それじゃ、当たってたかどうかわかんないってことか」

コウががっかりしたような声を上げる。

「ただ、俺に関して言えば、たぶん合ってる。だから俺はあのおっさんを信じる」

こいつ、なんか怪しい勧誘とかに引っかかったんじゃないだろうな。悪いけど、そう思ってしまうくらいには変な話だ。

「で、ポイントはこれ」

目の前に人差し指を出される。

「──指?」

「一人一回一つだけ」

そのおっさんに、うまい棒を渡すとなんでも一つだけ答えてくれる。ただしチャンスは一人につき一回だけ。二回はないそうだ。

「うまい棒一本につき一回、じゃなくて?」

「ああ。奇跡は、一人一回限定なんだって」

なんかますます怪しくなってきたな。ちらりと隣を見ると、コウも同じことを思ったのか、口の端が笑いをこらえている。けれど目の前の相手は真剣そのものだった。

「バカみたいだって思うだろ? 俺だってそうだったよ。だから質問も真剣に考えなかった。それでめっちゃ後悔した。お前らも、もし行くなら質問はちゃんと考えておけよ」

「ああ──うん」

ものすごく真面目に忠告されて、正直ちょっと引いた。いや、気持ちはありがたいと思うけど。

その日はそれで終わった。でも翌日に、また別の奴から同じ話を聞かされた。

「──なんなんだ、これ」

流行りすぎかよ。俺がつぶやくと、コウが首をかしげる。

「でもわかんないんだよな」

「どこが?」

「この噂、女子はほとんどしてないだろ」

言われてみれば。俺は教室のあちこちで固まって喋っている女子の集団を眺めた。占いとか好きそうだし、むしろ俺らよりもこのネタに食いつきそうなのに、誰もそんな話はしていない。隠してるとかそういうんじゃなくて、隣で男子がその話をしていても、興味がなさそうなのだ。

「ホームレスっぽいおっさんってとこが、ダメなのかな」

「かもな。それかうまい棒の問題か」

イケメンでキャンディとかチョコだったら、よかったりして。俺の言葉にコウが笑うと、その頭上にノートがぱしんと落ちてきた。

「お前それセクハラだから」

ノートを振り下ろしていたのは、タキタ。俺たちと同じ部活に入っている女子だ。

「いてえし。セクハラはごめんだけど」

「コウもアラタも、知らないんでしょ。世界の秘密の答え」

「なに。タキタ知ってんの」

教えてくれよ。そう言うと、今度は俺の頭に重い衝撃が走る。

「そんなの、言えるわけないでしょ!」

振り返ると、タキタの友達のセラが仁王立ちしていた。セラは俺たちよりもでかいから、軽く叩かれても結構痛い。ちなみにこっちも部活仲間だ。

「知らないんでしょって言われて、言えないって言われるの、矛盾してるよ」

コウが冷静に言うと、セラは「あー、ごめん」と謝った。

「だってさ、あれ下ネタなんだよ」

「え?」

「世界の秘密を知りたいって言った男子に、おっさんはエロい本を見せただけなんだって」

なんだそれ。

「バッカみたいでしょ。だから女子はほぼスルーしてるわけ」

「ああ、なるほど」

それを聞いたら、俺だって聞きに行こうとは思わなくなる。そう考えたところで、コウが時計を見て立ち上がる。

「行こう。部活の時間だ」

*

うちの高校は、生徒全員が必ず何かの部に所属しないといけない。そう聞くとものすごく厳しくて面倒臭そうに思うだろう。けど、実態は違う。「何もしたくない人」用に、適当な名前の部がいくつかあるのだ。たとえば『ゲーム部』はその名の通りゲームをするだけで(ただしアナログのみ)、『マンガ部』は描いてもいいが読むだけでもいい。

とはいえさすがにそれぞれの部活に人数制限があるので、全員がこういった部に入れるわけじゃない。そこで俺は抽選で落ちそうなところを避け、でも何もしなくてよさそうな部活を選んだ。それがここ、『喫茶部』だ。コウと出会ったのもここ。ちなみにコウは重度の鉄オタだけど、『鉄道研究会』がなかったから適当に部を決めたらしい。

喫茶部が茶道部や料理部と何が違うかというと、「するべきことが決まっていない」に尽きる。部員はカフェ巡りの本を読んでもいいし、焼き菓子の研究をしてもいい。

「にしても、おやつ食べるだけってどうなの」

セラは俺の開けたキャベツ太郎に手を伸ばしながら言った。しゃくしゃくで油っぽくて甘酸っぱくて、口の中がきゅっとする。

「俺たちは『駄菓子研究』中なんだよ。食うなって」

「しかしキャベツのかけらも入ってないのはどういうことなんだ」

コウは首をかしげながら袋の裏側を眺める。コウは成分表でも説明書でもなんでも読む。有名な登山家の台詞じゃないけど、そこに字があれば読んでしまう。

「あれ。『株式会社やおきん』ってどこかで見たな──」

「駄菓子の製造元まで覚えてるのかよ」

ついでに読んだものはほぼ記憶。そのせいでコウの雑学の知識は半端ない。

「いや、なんかちょっと前にどこかで見た気がして」

首をかしげるコウの背後から、先輩が声をかける。

「やおきんって、うまい棒作ってる会社だよ」

「ああ、それで」

俺がうなずくと同時に、今度はタキタが一つつまんでゆく。

「だから、食うなって」

「で、どうなの。あんたはおっさんに会いに行くの?」

どきりとした。やっぱり見透かされている。

「別に。決めてないけど」

コウが鉄オタなら、俺はネットミームや都市伝説系が好きなライトオカルト野郎だ。ちなみに当然のごとく、高校に『オカルト研究会』は存在しない。

だからまあ、わかりやすくこのネタには惹かれていたんだけど。

(でも、すぐに食いつくのもなんか悔しいっていうか)

流行り物に乗っかった感があるよな。心の中でそんなことをつぶやいていると、コウが「アラタ、週末に行こう」と声をあげた。

「うわ。下ネタ聞きに行きたいわけ」

タキタが盛大に顔をしかめる。こいつって黙ってれば普通なのに、表情がいちいち大げさでマンガっぽいから、なんか女子っぽく感じない。

「いや、下ネタっていうより俺、聞きたいことあるんだよね」

コウの言葉に、セラが首をかしげる。

「信じてるの?」

「わからないけど、十円で聞けるなら聞いてみたいって感じ」

「ああ、そういう感じはわかるわ」

二個目のキャベツ太郎を口に放り込みながら、セラがうなずく。

「うーん、やっぱこれは鉄板だなあ」

ソースって優勝だよねえ。そう言って笑うセラを見ていると、俺はなんとなく気の抜けたような気持ちになる。

(なんでセラは、ここを選んだんだろう)

タキタとつるんでるけど、元々友達だったわけじゃない。コウと俺のように、二人は喫茶部で知り合った。

(──バスケとバレーの勧誘、蹴ったって聞いたけど)

誰がどう見ても、そっちのが向いてそう。体育のときちらっと見たけど、運動神経も良さそうだったし。なのにのほほんと部屋で菓子を食ってる。その隣で、タキタがスマホを出しておかしな声を上げる。どうやら好きな声優のニュースが流れていたらしい。

(こっちは、わかりやすいんだよな……)

タキタはわかりやすいオタク体質で、今は声優に夢中だ。マンガ部に入りたかったけど、抽選に外れて第三希望の喫茶部に流れてきた。

喫茶部の一年生はこの四人。しかも偶然、食べ物の好みが似通っていた。それは、ジャンクなスナック菓子が好きなところ。最初は男女別で机を囲んでいたが、チョイスがあまりに似ていたため、夏休みの頃からは同じ袋菓子を食うようになった。

女子とわざわざ仲良くしようとは思っていなかったけど、タキタとセラはスナックのセンスが絶妙に女子っぽくなかった。駄菓子のポテトフライがかぶったとき、全員が「あーあ」という表情で椅子を寄せたのを覚えている。

部活を言い訳にポテチやコーンスナックをもりもり食べる俺たちを見て、二年生の先輩が笑う。

「お前たちの代は、喫茶部じゃなくて『おやつ部』って感じだな」

ちなみに先輩は昭和レトロな喫茶店を巡るのが趣味で、正しい喫茶部員だ。もちろん二年にも三年にも、俺たちみたいな適当な部員はいる。ただ、ジャンルはまちまち。コンビニスイーツを食べまくったり、喫茶店が出てくるマンガを読んだりする人も。あ、ドリンクバーでブレンド実験をしてるグループにはちょっと惹かれたけど。

*

おっさんが現れるのは、ショッピングモールのどこかだという。

「なんだそれ」

明るくてファミリー向けで、都市伝説感がなさすぎる。クリスマスの妖精かよ。

「いや、でもこれが結構、難関クエストなわけよ」

例のクラスメートいわく、おっさんは決まった場所にいるわけじゃない。

「フードコートと本屋の確率が高いけど、通路のベンチやトイレ脇の椅子のこともある。スーパーの中を歩いてることもあれば、なぜか雑貨屋でふらふらしてることもある」

うちの近所のショッピングモールは、結構広い。人も多い。その中から、顔を見たこともないおっさんを伝聞の情報だけで探すのか。

「お前、よく会えたな」

「俺はマジで時間かけたから。二週間通い詰めたし」

そこまでか。ていうか俺はそこまでできないな。

「なら、四人で探せば早いんじゃない?」

週末にみんなで行こうよ。そう言ったのはセラ。

「でも、興味ないのにつきあってもらうのは悪いよ」

というコウに、タキタがずいと人差し指を突きつける。

「興味がないわけ、ないじゃん。うちら、リアル都市伝説のタイムライン上にいるんだよ?」

乗っからないと損だって。そう言って、いひひと笑った。

「一応確認。そのおじさん、特徴はあるの?」

セラの質問には、記憶力おばけのコウが答える。

「目印は、黒いニット帽。髪がちょっと長めだけど、汚い感じじゃないそうだ。小柄で体型は太っても痩せてもない。服はグレーのダウンが多いけど、茶色のコート姿の目撃情報もある」

「へえ。着替えてるんだ。ならホームレスじゃないんだろうね」

タキタの意見に俺はうなずく。

「いろんな店に入ってるし、毎日モールにいても追い出されたりしてないんだから、そういう感じじゃないんだろうな」

「あー、確かに。酔っ払ってたり言動が怪しいってのもなさそうだね」

だとしたら、タキタとセラを連れて行っても大丈夫かもしれない。これでも一応、ちょっとは心配していたのだ。女子を危ない目に遭わせるわけにはいかないから。

よく考えたら、学校外で二人と会うのは初めてだった。

そのことに気づいたのは、待ち合わせ時間の五分前。モールの一階にある広場でコウを見つけた時だった。

コウの私服は見慣れている。いつもの青いダウンに茶色のパンツで、可もなく不可もない。けど会うなりダウンの前を開いて、得意げに鉄道路線図がプリントされたトレーナーを見せてきた。

「架空の路線図なんだよ。架空の都市の」

面白くない? そう言われて、俺は苦笑する。

「面白い。けど、絶妙にダサい」

マジか。コウはがっくりと肩を落とすフリをした。でも知ってる。コウは、ダサいとかダサくないとかで生きてないから。

「ダサくても路線図は最の高!」

「だよな。つか俺だって、ほら」

黒いダウンの前を開いて、アメリカの元祖都市伝説本『消えるヒッチハイカー』柄のトレーナーを見せつける。二人してゲラゲラ笑っていると、「何やってんの」と声をかけられた。タキタとセラだった。

「えー……と」

学校とは違う雰囲気。コウと俺は、つかの間言葉を失う。

くっそだせえ。

セラはどかんとしたダッフルにダボついたパンツで、髪の毛がなければ性別不明の「でかい奴」感がすごいし、タキタは好きなアニメキャラのプリントされたブラウスや缶バッジがついたバッグが目に痛すぎてつらい。

(──なんか、思ってたのと違った)

青春系のマンガだと、こういうときは相手が普段とは違って可愛くてドキドキ、みたいな流れになるはず。なのにこっちは、違う意味でドキドキする。

(だってこいつら、セットで見ると怪しすぎる)

ぬぼーんと立ってるだけで圧迫感のあるセラと、目がチカチカするほどの柄にまみれたタキタ。組み合わせの妙とはこのことか。

そこで俺は、自分の中の紳士を総動員する。

「あー……今日はお日柄もよく」

「なに言ってんの」

「まあ、おっさん探しにつきあってもらってありがとうってことで」

「楽しそうだからいいよー」

セラがのほほんと笑いつつ、信じられない言葉を口にした。

「ていうかコウとアラタ、インナーがダサくて笑えるねー」

「はあっ?」

お前がそれを言うのか。しかも隣でタキタはうなずいてるし。

「え。そっちだってすごいダサいじゃん」

空気を読まない男ことコウが、さらりと言った。すげえ。

「えー? だってこれ、動きやすくてあったかいんだよ」

自宅のリビングにいるような雰囲気で、セラが手足をぶんぶん振り回す。いやだからそれ、当たりそうで怖いから。

「──ダサいのなんか、わかってるよ」

タキタがちょっと真面目な声を出す。ほらやっぱ気にしてんじゃん。そう思った次の瞬間、タキタは特撮ヒーローのようなポーズで叫んだ。

「だって痛ファッションとおしゃれは両立しないからね! だが俺は! 己の心の声に従うっ!」

いや一人称、「俺」になってるし。

ショッピングモールは二階建て。屋上と地下駐車場もあるけど、そこでの目撃情報はないから除外した。

「寒いもんね。おじさんだってあったかいからモールに来てるんだと思うよ?」

セラの言葉に、全員がうなずく。

「じゃあ、どうする? 一階と二階で分かれる?」

タキタの意見に、コウが答える。

「まず、店内の案内図を見よう」

「コウ、自分が見たくて言ってない?」

タキタがからかったものの、やはり案内図は見るべきだった。なぜならそれぞれのフロアで、店のジャンルにばらつきがあったからだ。

「一階は服が多いな」

「二階には飲食が多いね。あと本屋さんとゲーセン」

コーヒーショップと雑貨屋は、それぞれの階に数店舗入っている。

「おっさんが絶対入らない店ってあるのかな?」

セラの質問に、俺は答えた。

「たぶんだけど、女子が入る店。洋服とか化粧品とか、その──下着とか?」

「あー、おっさんがいたら通報案件なとこね」

タキタがざっくりとまとめてくれる。

「まあでも、現実的に考えるとおっさんは常識的に動いてる気がするんだよ。もし下着の店に入ったり暴れてたりしたら、このモールを出禁になると思うし、なにより噂はもっと違う形で広まったはずだから」

俺の言葉に、コウがうなずく。

「その流れで考えると、酒も飲んでない気がする。つまり、店側への迷惑行為になるような人物じゃないんだ」

「でもさ、そんな常識的な人が、なんで毎日ここでぶらぶらしてるわけ?」

セラのナチュラルな突っ込みに、俺は口ごもってしまう。

「それはまあ──色々あるだろ。失業中とか、病気療養中とか」

心の病気とかじゃないといいな。俺は頭の中でこっそりつぶやく。

そもそも、予言とか未来予知は誇大妄想をする精神疾患の得意技だ。自分に大いなる力があると信じ込んで、神や王のように振る舞う。新興宗教の教祖みたいな人物がイメージしやすいが、歴史上の重要人物にも多いらしい。

(あと、不安なのは薬だな)

アルコールだったら、外側からでも匂いでわかる。でも薬物でおかしくなってる場合はわからない。ごく普通に振る舞えていても、急に異常行動を起こすかもしれないし。

「とにかく、おっさんが見つかってもすぐに声をかけないようにしよう。まずは四人揃ってからだ。あと、ヤバそうな場合は警備員を呼ぶこと」

「アラタ、司令官っぽいなあ」

セラがふわふわと笑う。

「ちげーし。そしたらまず可能性の高い二階からにするか?」

「んー、一階のが良くない?」

タキタが案内図を指差した。

「一階はさ、大きな出入り口があるじゃん? そしたら一階を潰してからの方が確実だと思うんだよね。二階からは出られないんだし」

「タキタ、参謀だったかあ」

そしたらコウは情報担当で、あれ? 私は? 首をかしげるセラを見て、タキタはにやりと笑う。

「セラはあれに決まってるじゃん。その身長を生かして──」

するとセラは、ちょっと嫌そうな表情を浮かべて「タキタ」と声を上げた。それを受けてタキタも言葉をすっと引っ込める。

「──生かさないで、食べるのが好きな役。食いしん坊のコック長とか、そんなの」

「いいね、それ。フライドポテト山盛り出すよ」

セラは、身長にコンプレックスがあるのかな。頭の隅に留めておこうと思った。

「さて、じゃあ二手に分かれよう」

コウが案内図の左右に両手を広げる。このモールは、出入り口を中心に翼を広げた鳥のような左右対称の形になっている。

「じゃあおっさんらしき人を見つけたら、LINEするでOK?」

タキタの言葉にコウと俺はうなずいた。

「そしたら女子っぽい店が多いから、うちらが右側ね。一応、そういう店も外側くらいは見とくから」

「了解。おっさんもプレゼント用で怪しまれないような店にはいるかもしれないし、こっちも見るよ」

俺ははやる気持ちを見透かされないように、ふっと息を吐く。

「全員、うまい棒は持ったか?」

おう、と皆が聖剣のようにうまい棒を取り出す。

そうして俺たちは、予言者探しのクエストに出かけた。