〈旅行中、白洲さんは風景を食べていた―盟友の脳裡によみがえる人間・白洲正子〉から続く

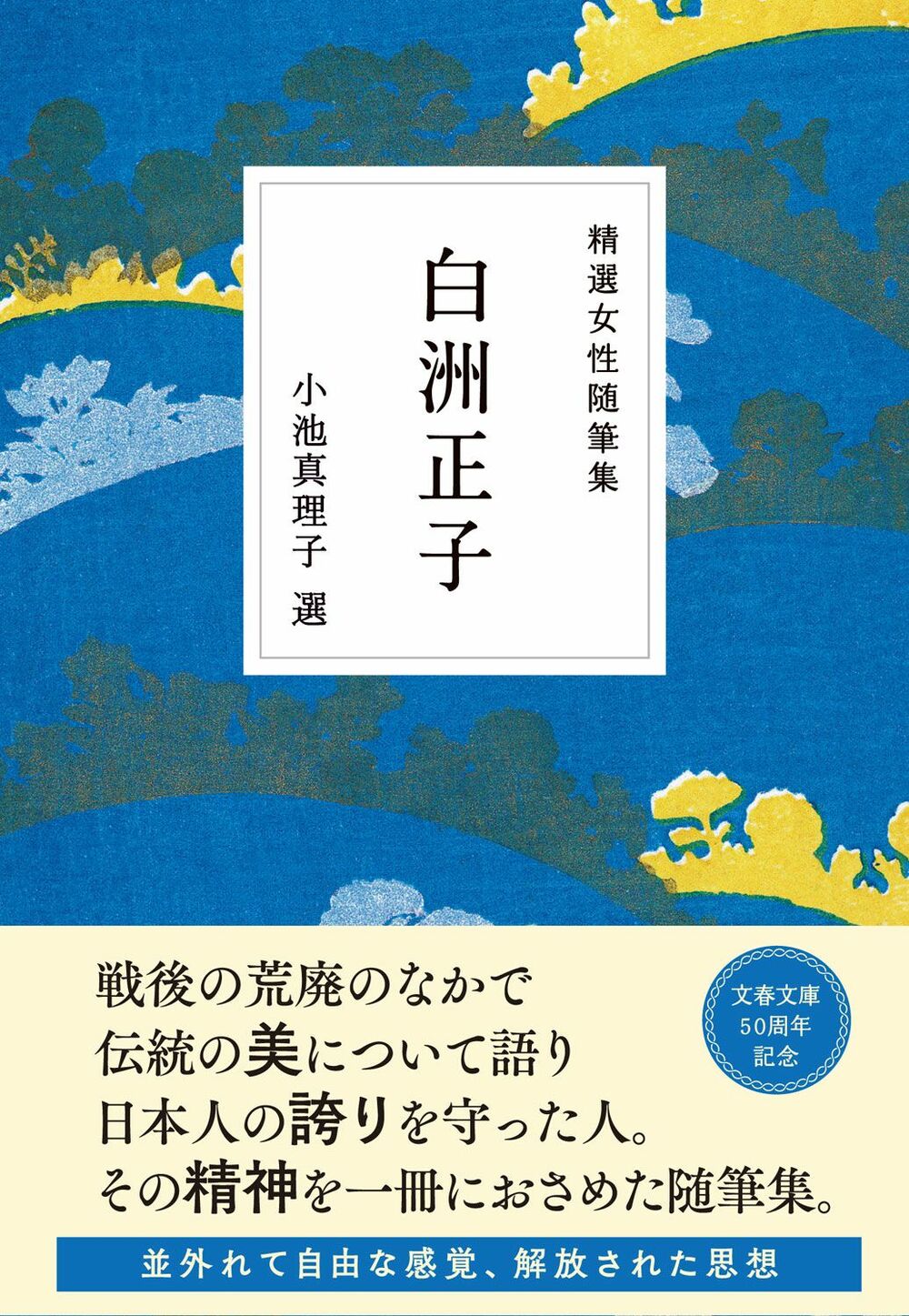

伝統芸能、神社仏閣、骨董また忘れ得ぬ名人たちへの愛惜を書き続けた随筆家・白洲正子。彼女が多くの作品を編み出した茅葺きの家は、いまミュージアムとして一般公開されている。幼い頃からその地で育ち、今も暮らす、長女で著述家の牧山桂子さんにお話を聞いた。(写真:石川啓次)

取材・文 文春文庫

◆◆◆

小田急線の鶴川駅から徒歩15分。いまや町田市の史跡に指定されている旧白洲邸「武相荘」をたずねた。街道から小道をあがり、初夏の日射しを浴びる瑞々しい緑の樹々の間、少し濡れた土の上に敷かれた石を歩く。

白洲正子の長女・牧山桂子さん(84)はテラスで待っていてくれた。紺色のツーピースにデニムのジャケット、父上・白洲次郎似の美貌が健在の、エレガントな婦人である。

「これ、どちらもユニクロよ」

両耳にはジェンセンのイヤリング。

「結婚前に、ねだって、次郎さんに買ってもらったの。正子さんも私も、宝石はあまり好きではなくてね」

平日の午後、母親と娘とおぼしき来館者が会釈をして帰っていく。敷地内のカフェの一角でお話を聞いた。はじまったばかりという季節のデザート「カッサータ」が冷んやりと甘く、濃いコーヒーとの相性が抜群だ。壁のステンドグラスは一枚一枚、微妙に模様が異なる。取り壊される友人の家のヒノキの床を譲り受け、変身させたというテーブルもある。大事に保存されている古いものに囲まれながら、贅沢なおしゃべりの時間を満喫した。

正子さんの書いたものは怖くて読めない

「『精選女性随筆集 白洲正子』、申し訳ないけど、まだちゃんと読めていないの。私ね、だめなのよ。正子さんの書いたものを読むのが怖いの。彼女が失敗するんじゃないかと思って」

桂子さんは白洲正子が30歳で産んだ娘で三人兄妹の末っ子だ。

「二人、兄がいるんだけど、正子さんは、自分の世界が大事な人で、長兄と私は殆どほったらかし。次兄は身体が弱かったこともあり、可愛がられていたけど。でも、どこの家でも親ってそういうものだろうと思っていたから、恨む、とかそういうのはないの。中学生くらいの頃から、ずっと自分のことは自分で決めてきた。それに、ある時点で、母親と娘って役割が入れ替わるものじゃない」

気品と気骨あふれる名随筆が後進の生きる道標ともなっている白洲正子だが、意外というべきか、やはりというべきか、家事はできなかったという。伯爵令嬢という環境もあろうし、やがては文筆の血となり肉となる「遊びと勉強」に終生献身していたゆえかもしれない。正子の後半生においては、桂子さんがそれこそ「母親」のようなかいがいしさで、その暮しと仕事を支えていた。車好きの次郎から運転を教えられた桂子さんは16歳で免許を取得、晩年、よく京都に取材に行っていた正子を、新幹線の新横浜まで送迎したという。幼い頃からお手伝いさんが料理をする姿を眺めているのが大好きだった桂子さんは、『白洲家の晩ごはん』などの著作があるほどの料理の腕前である。

「次郎さんから“お前のおふくろさんみたいになるなよ。メシも作れない”と、二言目には言われたの(笑)。若気の至りで熱烈恋愛結婚だったくせに。正子さんからは“自分だけのものを持ちなさい”と言われたけど、それには反発心しかおこらなくて(笑)。正子さんは母親業にも主婦業にもあまり関心を持っていなかったけど、次郎さんはちゃんと父親をやろうとしていた。私が生まれた時“この娘が酒を飲めなかったらどうしよう”と思ったんだって。正子さんは、飲むと、顔が真っ赤になっちゃうの」

学齢の頃、父・次郎と次兄、桂子さんの三人は、年末年始の2週間、スキーに行くのが恒例だった。行き先は最初は志賀高原、のちに蔵王となった。

「志賀高原は次郎さん運転のランドローバーで無理矢理、丸池まで行くの。その頃、アメリカの進駐軍が接収していた丸池ホテルに、次郎さんの知り合いがいたみたい。そのホテルの中は文明社会なんだけど、少し離れた、我々のスキー小屋では、裏に雪穴を掘って、コロッケなど、東京から運んできた食糧を埋めておくの。ご飯とみそ汁は、毎日夕方に、木戸池ヒュッテというところから届けてくれていた。おかず作りは父と私の仕事だったの。小屋の近くに湖があってね。地元の漁師たちが毎日釣りをしているから見に行っていたら、『やってみるか』と釣り竿かしてくれて、すっかり面白くなっちゃった。子供のことだから、あまり釣れなくて、5匹くらい。それを次郎さんがフライパンで焼いてくれる。スキーなんて殆どしなかったわね(笑)。蔵王に行くようになってからは、温泉町があるから、夕方になると、次郎さんと橇(そり)に乗って買い出しに行ってた。楽しかったといえば、楽しかったわね」

父・白洲次郎と孫との蜜月

白洲夫妻が鶴川村の茅葺きの養蚕農家を買い取り、新宿から移住したのは昭和17(1942)年。桂子さんが2歳の頃だ。以来、結婚後1年あまり世田谷区で暮らした時期を除き、ずっと鶴川住まいである。「隣に引越して来い」と白洲次郎が新婚夫婦を強く誘い、両親の家の側に家を建てることになったのだ。

「父の晩年なんて、夕方になるとウチに電話がかかってくるの。『一杯やるか』って。最初5時だったのが、4時になって3時になって(笑)。とても付き合いきれないから、話し相手として息子を差し向けるようになった。息子が中学3年になる直前に次郎さんは亡くなったんだけど、中学1、2年の2年間、次郎さんとどっぷり付き合っちゃったわけ。こういう事はしてはいけない、とか、自分に責任を持つというのはこういうことだ、とか、色々話をされたみたい。今、息子が、同じことを自分の娘に言ってるわ(笑)」

1950年代、白洲夫妻は軽井沢にも、小さな家を持つようになる。

「毎年7月のはじめ頃から9月半ば頃まで両親は軽井沢で過ごしていたわね。私は、息子が夏休みに入ると、食事係として行っていた(笑)。父と母は朝起きる時間が違うから大変なの。父の朝食を準備し、その片付けが終わると母の朝食の支度をして、それが終わると昼食の時間になる(笑)。午後にちょっと一息つけたかと思うと、晩御飯は6時からだから、5時には台所に立つ。外食したり出前を取ったりもしたけど、お客さんも多くてね。文壇ゴルフが盛んな時代で、作家や編集者もしきりにやって来ては飲んでいたわね(笑)」

『精選女性随筆集 白洲正子』には、文士たちに愛された銀座の女性・坂本睦子(むうちゃん)を偲ぶ文章が2篇収録されている。学習院女子部の時から親しかった秩父宮勢津子妃、生まれた時から自分の世話をしてくれて結婚後もついてきてくれたお手伝いのタチさんなど、正子は、数は多くないが、自分にとってかけがえのない女性たちについて、繰り返し書いている。

「睦子さんは、私はまだ子供だったけど、本当に綺麗な人で、母と仲良くしていた。自殺しちゃったのよね。ここ(旧白洲邸・武相荘)は、タチさんの親戚の伝手で買うことが出来たのよ。戦後まもなく、亡くなってしまったけれど。京都の『丸弥太』という魚屋さんの女将さんのことも大好きだったわね。四国からお嫁に来た人で、すごく努力して、とうとう、魚市場の競りはその人が現れなければ始まらない、と言われるまでになった人。ある時行ったら、ちょうどお店がすごく忙しい日で、暇になるまで、と、隅に座って女将さんのこと待っていたんだけど、あまりに忙しそうだったので先に帰った。そのあと正子さんが亡くなったので、女将さん、正子さんに付き合ってあげればよかった、って悔やんでいらした。京都でいつも泊まっていた旅館『佐々木』が、そこから魚を買っていたの」

わたし、“正子と次郎の娘”業なんだ(笑)

桂子さんは自分の家庭、そして実質的に隣の両親の家の“主婦業”を満喫してきたが、2001年に旧白洲邸を「武相荘」としてオープンして以来、休日をとることもままならない。

「仕方ないわね。わたし、“正子と次郎の娘”業なんだ(笑)。でも、忙しいからこそ、暇な時間がいっそう有難く思えてくるのね。夫は、西武百貨店に勤めていたりしていたんだけど、今はここの館長をやっていて、役所の人たちとのやり取りとか、渉外担当よ」

桂子さん自身は「株式会社こうげい」の社長として、共同運営をしているポニーキャニオンやビームスの人たちと、日々、イベントの企画や運営に奔走している。

「正子と次郎の娘でよかったかな、と思うのはね、私、若い人とも年配の人とも、同じように付き合えるの。小さい頃から、両親が色々な人と分け隔てなく交際しているのを見てきたからかな。“世の中は、私の知らないことだらけなんだ”と、日々、教えられて、それが楽しい。私は今のアイドルを知らないし、彼らは小林秀雄を知らない。だから面白い」

最近、会員制の「武相荘の倶楽部」で、しだれ桜で有名な京都の東福寺に行ってきたという。白洲次郎の父、実業家・白洲文平が伊丹に建てた屋敷の一部が移築され、本堂となっている。

「わたしの父方の爺さん、普請道楽で、一軒建てるとイヤになって、すぐ次のウチを建てる人だったんだって。だもんで、大工さんがいつも家にいたらしいの。次郎さんはその大工さんにいつも、くっついていたらしい(笑)。だから大工仕事は大好きで、私の名前の『桂』を彫った机をこしらえてくれたわよ」

インタビューの後、武相荘の出入り口の桜の木まで見送りに出てくださった桂子さん。

「この桜はね、ご近所で、斬られる、という予定を聞いて、頼み込んで譲り受けたの。植え替えるの、えらく大変だった(笑)」

古いものを甦らせ、未来につなぐ。母は文章の世界で、娘は現実の世界で、同じ仕事をされているように感じられた。

「旧白洲邸武相荘」

https://www.buaiso.com/