幸田文、森茉莉、宇野千代、須賀敦子ら多彩な女性たちの手による極上のエッセイを収めた『精選女性随筆集』(2012年)が刊行されて今年で12年。文春文庫創刊50年を記念して、文庫化が進んでいる。

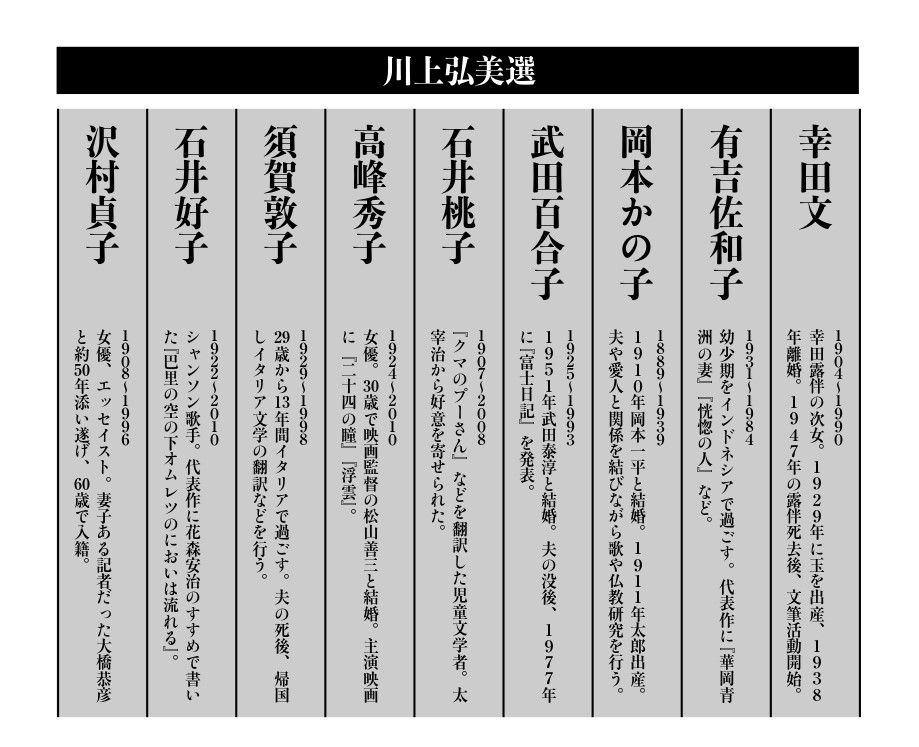

選者は作家の小池真理子さんと、川上弘美さん。自由にそれぞれの道を歩んだ女性たちのこと、12年の間の自身の変化――。対談の一部を『週刊文春WOMAN2024春号』より転載します。

◆ ◆ ◆

独特なユーモアに満ちた武田百合子

川上 これ(※単行本)を編纂したのが12年前でしょう。今選んだら違うエッセイが入る気がしません?

小池 私ね、ご存知のように夫の藤田宜永をがん闘病の末に亡くし(2020年)、この12年の間に本当にいろいろなことがあった。今だったら、武田百合子を何が何でも選びたいかもしれない。

川上 そうですね。武田百合子は夫、泰淳を亡くした後に書き始めています。私はこの巻には、まだ泰淳が生きている間につけていた日記をもとにした『富士日記』の文章を多く入れたんですけれども、たぶん今の小池さんだったらその後のものをたくさん選ばれるかな。

小池 でもあまり書いてないですよね、亡くなった泰淳のことをそんなふうには。

川上 はい。その後も『ことばの食卓』『遊覧日記』『日日雑記』と、泰淳のいない日々を書きながらも、喪失感は前面には出てこない。むしろ百合子の独特なユーモアに満ちている。

小池 ストレートに喪失感を書かないところが、とても好きです。

シンプルな動作の描写だけで濃密に感じられる文章

川上 その中に、珍しく泰淳とのことを書いた枇杷をむくエッセイがあり、レアだからこそ胸をつく。

「(夫は枇杷を)一切れずつつまんで口の中へ押し込むのに、鎌首をたてたような少し震える指を四本も使うのです。(中略)向かい合って食べていた人は、見ることも聴くことも触ることも出来ない『物』となって消え失せ、私だけ残って食べ続けているのですが(中略)ひょっとしたらあのとき、枇杷を食べていたのだけれど、あの人の指と手も食べてしまったのかな。――そんな気がしてきます。夫が二個食べ終るまでの間に、私は八個食べたのをおぼえています」(「枇杷」より)

小池 本当に心に響きます。なにか暗唱できるような文章ですよね。短くてね。

川上 そう。質感というか、人間の体の感じがある。もう去った夫と自分との間の関係が、ただ枇杷を食べるというシンプルな動作の描写だけで、濃密に感じられる素晴らしい文章です。

生理感覚の表現はいい意味でリアル

小池 この随筆集では他にも、愛する者の死について書かれたものがあります。喪失感とはまた別の視点で、幸田文が父、露伴との最期のやりとりを書いてますね。「終焉」というタイトルで、血が噴き出る様子をつづっている。すごい文章ですよね。

「痛みも無くがぶっがぶっと出る血は恐ろしいものであった。室(へや)はなまぐさく、私にも、からえずきが上って来、せつなかった。(中略)ふと親一人子一人という感情が走って、突然、『おとうさん死にますか』と訊いた。『そりゃ死ぬさ』と変に自信のあるような云いかたをし、『心配か』と笑った。柔いまなざしはひたと向けられ、あわれみの表情が漲った」(「終焉」より)

川上 圧倒的ですよね。

小池 この人たちの生理感覚の表現の仕方を見ると、今の作家はそこまで書かないかなという気がします。いい意味でリアルです。

川上 かといって、あけすけということでは全然ない。

小池 なにか文学的高貴があるっていうか、品があるというか。

心身ともに強い女性作家たち

川上 須賀敦子も夫を亡くしています。武田百合子、幸田文、須賀敦子の3人は私が担当したんですが、選んだときは、そのことは全然意識していなかった。

小池 12年前というと一昔前だから、私たちもやっぱり変遷しているんですよね。

川上 私も今65歳ですから。

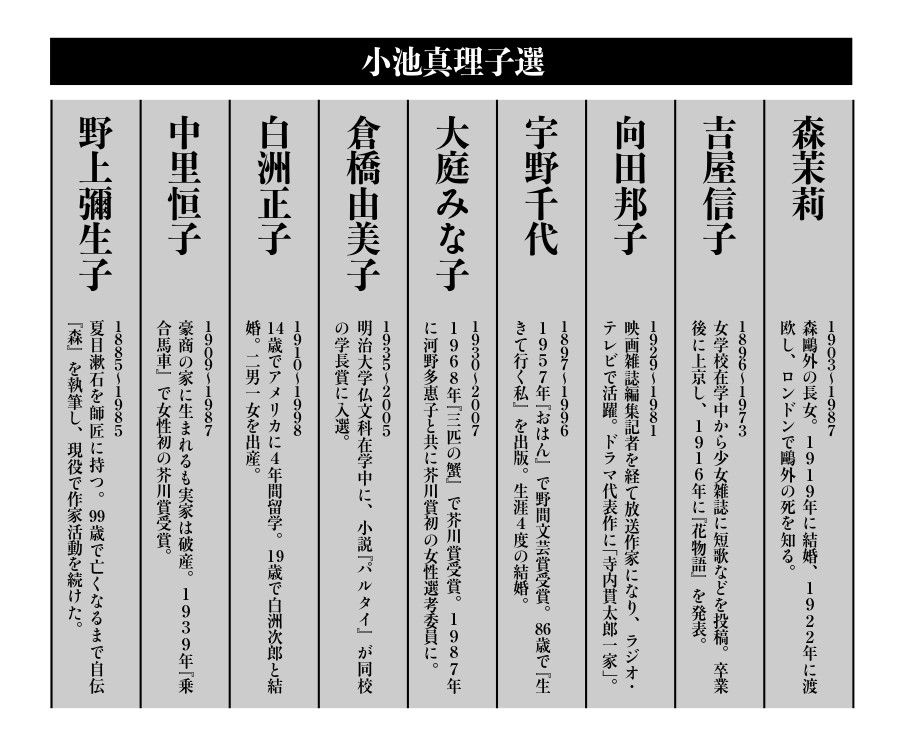

小池 私は去年の秋で71歳になりました。私たちが選んだ方々って、読み返してみると心身ともに強いですね。例えば野上彌生子。この方、私が住んでいる軽井沢のもっと北の方の北軽井沢にある大学村というところに戦時中、疎開していた。それも夫を東京に置いて、一人で。当時の大学村って、何にもないところで、避暑にはいいけれど冬なんか雪と氷に閉ざされるんですよね。

川上 住んでいる小池さんの言葉に、リアリティーがありますね(笑)。

声高な主張はせずとも、自らの思うところに依って生きている

小池 野上のそのときの山荘の離れが、軽井沢高原文庫に移築されているんです。見に行きましたが、小さくて素朴で民話の中に出てくる家そっくり。茅かや葺ぶき屋根で、障子が張られているだけみたいな。

川上 寒すぎる……。

小池 そういう中で火を熾して、ご飯に佃煮をのせて食べるのが一番おいしいと書いています。一人暮らしを楽しんでいた。孤独、寂しさとかはなかったみたい。

「六月になったばかりの山はまだ寒かった。私はストーヴに薪をどんどん投げこみ、つくだ煮と玉子で自炊の晩御飯をすましてから家にハガキを書いた。『……天下の豪奢をきわめています。』」(「秋」より)

川上 ともかくこの18人、声高な主張はせずとも、自らの思うところにしっかり依って生きている。

小池 本当に。幸田文が「男はいいもんだなあ」と言っている。自分は男を捨てたけれど、捨てた男のよさを書いているんですよね(笑)。

川上 高峰秀子の芯の強さ、森茉莉の変幻自在さ、吉屋信子のリベラルさ。白洲正子もまた、決して折れない強さをもって、どこへでも行ってしまう。

●小池真理子さんと川上弘美さんの12年間にあったできごとや、エッセイと小説に出る“自分”の違いなど、対談の全文は『週刊文春WOMAN2024春号』でお読みいただけます。

こいけまりこ/1952年東京都生まれ。1996年『恋』で直木賞、2006年『虹の彼方』で柴田錬三郎賞、2013年『沈黙のひと』で吉川英治文学賞を受賞。近著に『日暮れのあと』など。

かわかみひろみ/1958年東京都生まれ。1996年「蛇を踏む」で芥川賞、2016年『大きな鳥にさらわれないよう』で泉鏡花文学賞を受賞。近著に『恋ははかない、あるいは、プールの底のステーキ』など。

text:Mariko Naito photographs:Atsushi Hashimoto