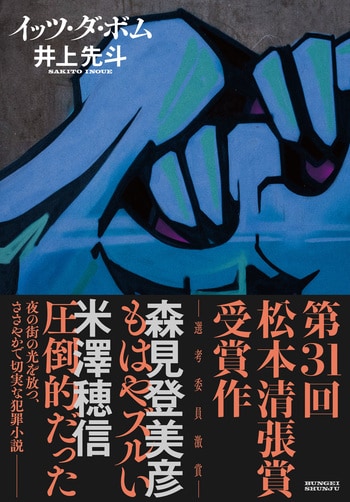

第31回松本清張賞を受賞した井上先斗さんの小説『イッツ・ダ・ボム』が2024年9月10日に発売となりました。選考委員の森見登美彦さんが「もはやズルい」と、米澤穂信さんが「圧倒的だった」と激賞した本作は、ストリートアートをモチーフとした物語です。

本作を美術家の大山エンリコイサムさんにお読みいただきました。大山さんは2015年刊行の『アゲインスト・リテラシー』で、日本におけるストリートアート批評の最先端を切り拓いた方です。

大山さんが『イッツ・ダ・ボム』から読み取ったものは何だったのか。

※本書評には『イッツ・ダ・ボム』のネタバレが含まれますので、本作をお読みになってからお楽しみください。また、本書評における読解は大山さんによるもので、編集部の見解ではございません。

◆◆◆

立体交差する文字列――かくことの必然性

一 ストリートアートと小説

ストリートアート、もしくは落書きが主要なモチーフのひとつである日本語の小説として思い浮かぶのは、これまで伊坂幸太郎の『重力ピエロ』(二〇〇三年)であった。同書では、ストリートアートが抱える多面的な性質のうち、匿名性や都市伝説性といったミステリー小説の素材として有効な側面がとくに抽出され、放火と遺伝子というまったく異なるもうふたつのモチーフと結びつくことで、謎ときの輪がかたどられていた。ストリートアートという領域を単純な枠で囲いこむ代わりに、その多面性や複雑さの一端を引き出し、別ジャンルの一端と共振させたその小説的な想像力は、ストリートアートそれ自体をめぐる想像力をも活性化しており、刺激的に読んだ記憶がある。一方でそれは、ミステリー小説のプロットに奉仕する素材としてストリートアートを借用するに留まり、そこでこのモチーフに担わされた役割は、あらかじめ特定の目的に方向づけられているようにも感じた。

バンクシーへの関心から構想されたという井上先斗のデビュー作『イッツ・ダ・ボム』は、ストリートアートが抱える多面性や複雑さ、その広さと深さそのものから小説を生み出している点で『重力ピエロ』とは異なっている。両書には二一年の隔たりがあり、そのあいだにストリートアート自体も、それについての社会的理解も大きく進展した。ストリートアートを一素材とする小説と、それを主題として全体が貫かれた小説の差は、その進展を素直に反映しているとも考えられる。しかしそれを差し引いてもなお、井上の丹念な調査と独創性により、『イッツ・ダ・ボム』はストリートアートと小説それぞれの想像力が交差する最先端の風景を提示していると言ってよい。それはストリートアートを通して、時代、社会、そして個人の感覚についていま語りうるリアリティを、あざやかな解像度で捉えている。

『イッツ・ダ・ボム』は大きく言って、次の要素の絡み合いからなっている。バンクシーが監督した映画『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』が体現するもの。日本のバンクシーと呼ばれるブラックロータスが体現するもの。時代が変わってもストリートでかき続けるライターのTEEL(テエル)が体現するもの。そして雑誌中心に活動するライターの大須賀アツシが体現するもの。ほかにも読解を誘発するさまざまなフックがちりばめられているが、本稿では以上の要素を順に考察していく。

二 『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』

『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』は、『イッツ・ダ・ボム』のモデルとしてその通奏低音をなしている。第一部「オン・ザ・ストリート」の主人公である大須賀アツシが、第二部「イッツ・ダ・ボム」にはほぼ登場せず、むしろその著者であると読み取れることは、『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』の前半では撮影者であったティエリー・グエッタが、後半ではストリートアーティスト、ミスター・ブレインウォッシュとして主人公化していく展開の正確な反転である。『イッツ・ダ・ボム』自体はフィクションと言えるが、その第一部と第二部の関係を、小説内の現実と小説内のもうひとつの小説と捉えた場合、両者の境界はあいまいであり、ここでも、やはり全体としてフィクションとノンフィクションの境界があいまいな『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』の構造が反復されている。

また第一部の終盤、ストリートアートを専門とするフォトグラファーの大宅裕子が、『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』について、ミスター・ブレインウォッシュが先行世代のストリートアーティストの作品価値を破壊する映画だと評する場面は、第二部の終盤、ブラックロータスがTEELとの会話で「一度、今のグラフィティをぶっ壊そうと思った」と述べる場面にエコーする。バンクシー、グエッタ、ミスター・ブレインウォッシュをめぐる三角の鏡像関係にブラックロータスが重なり、『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』を『イッツ・ダ・ボム』がオーバーライトするようだ。第二部の三つの章題は『ワイルド・スタイル』『スタイル・ウォーズ』『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』というストリートアートを代表する三つの有名映画のタイトルになっており、各章の展開が、各映画が体現する内容(青春、闘争、メタ視点)と一致することも優れた目配せである。

そして先述した「読解を誘発するさまざまなフックがちりばめられている」という点も、『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』を彷彿させる。異なるリテラシーを備えた読者は、異なる読解を行なう。私はストリートアートに一定のリテラシーがあり、本稿をかいているが、小説や文学により造詣が深ければ、また別の読解をするかもしれない。読解の複数性をあらかじめ織り込んでおく作法はバンクシー的であり、大きな物語やイデオロギーが解体され、SNSでは無数の価値観やリテラシーが飛び交い、正誤の判別がむずかしい情報が氾濫する現代社会の実相ともそれは響きあっている。

三 ブラックロータス

ブラックロータスは、令和の日本という文脈においてバンクシーの振る舞いをアップデートした存在である。システムに体当たりで抵抗するのではなく、それに擬態してシステムのうちに入り込み、撹乱すること。律儀にキャプションを添えることで、美術館に展示された自作がゲリラ設置だと気づかれにくくする。あえてみずからポートレイトを撮影することで、顔にモザイク処理をして素性を明かし切らないようにする。こうしたバンクシーの手つきは、アニメのラッピングカーに擬態することで、ボムした小田急線が走行するよう導いたブラックロータスの巧妙さに受け継がれている。

ただ、そこには見過ごせない違いがある。ブラックロータスは、小田急線に貼ったステッカーを最後にみずからの手できれいに剥がし、のちにTEELにこう告げる。

…スプレーで落書きってだけで、俺らの世代のほとんどはドン引きなのに。普通に生きている人の真っ当さを踏みにじるノリはもう流行らない。もっと、グラフィティっていうのは、同時代的にかっこいいものなはず。それを見た、善男善女の若者が、自分も行動しなきゃと思うようなものでなければならないと思うんです。

真っ当できちんとすることこそ、かっこいい――。これはバンクシーに限らず、反社会的でアンダーグラウンドなことが本物だというストリートアートのこれまでの姿勢とは対極をなす、令和の日本の若者に特有の視座である。しかしブラックロータスは、けっしてストリートアートを薄めてまがいものにするわけではない。そこには文化の多面性や複雑さをしっかりと見据えつつ、そのコアにある思想を損なわずに、新しい時代の感性によって作り変えていく態度がある。また、それゆえの葛藤もある。

グラフィティを消したいだけなら清掃員になればいいし、皆に自分の作品を見せたいならリーガルなアーティストになればいいじゃないですか。思いや感情を即座に世界へ伝える。グラフィティの、そこの牙(きば)を抜いてはいけない。自分たちの居場所を守る理屈と倫理を持った上で、領土を拡大するんです。

…欺瞞(ぎまん)なんですけどね。不法侵入されたってだけで、何か他にやられてないか点検で大騒ぎでしょうし、それで小田急の誰かが責任とらされたりするかもしれませんし

新しい時代の感性を掲げつつ、牙を抜かないこと。違法性やヴァンダリズムといったわかりやすい本物らしさの「記号」に惑わされない、さらに透徹したストリートアートへの眼差しがそこにある。「タグやスローアップを消すのだって、街の空気を知っていないとできない」というセリフが仄めかすように、ブラックロータスがもっとも重視するストリートアートの「才能」は都市への嗅覚である。路上の空気を、肌で呼吸する感性。それが根底にある限り、表面が変わっても、それはストリートのアートである。その点においてこそ、敵対するブラックロータスとTEELはまた、世代の価値観のずれを超えて共振することもできた。その意味でブラックロータスは、バンクシー的なものとTEEL的なものが混在した存在である。

四 TEEL

『イッツ・ダ・ボム』の登場人物のうち、TEELはもっとも古典的なストリートのライターである。社会や時代の流れに合わせるマーケティングや、システムを分析してそこに擬態するストラテジー、そして複数のリテラシーや文脈をまとめ上げる編集スキルとは無縁のまま、「かきたいから、かくだけ」というシンプルなスタンスで、二〇年ほどの歳月をストリートの活動に費やしてきた。息を吐くようにボムをするTEELは、まさに路上の空気を肌で呼吸する感性そのものである。そのため、彼の視点によりそって進行する『イッツ・ダ・ボム』の第二部には、都市に相対するこのライターの詩的な言葉が多く綴られる。

ボムをするとなれば見える世界が変わる。世界の全てが自分の延長線上になる。あんな服を着たいと考えるように街の中に色を塗りたいところが見えてくるし、伸びすぎた髪や爪を切らなければと感じるように、以前書いて消されたタグやスローアップを書き直さなければと使命感に駆られる。

感性とタイミングが噛み合う、世界の空隙のような場所が確かにあって、それを見つけた瞬間に腕が勝手に走る。

どこにボムをしたかは、脳ではなく体に刻まれている。タグが、スローアップが、消されていることに気づくごとに、その刻印が肉体からこそぎ落とされていくようだった。

このTEELの感性は、都市をつぶさに観察したことや、無目的にまち歩きをしたことがある人なら身に覚えがあるだろう、ある種の官能性かもしれない。だがTEELは、やはりライターである。都市を観察し、吸い込むだけでなく、一体化し、みずからを溶け込ませる。それは、ただの官能性ではない。より根源的な、個人のアイデンティティと帰属する場をめぐる切実な実存の感覚である。

スケートボードに乗ってみたことは、TEELにとって、このカルチャーの存在を認知した瞬間を超えるショック体験だった。まるで、世界を切り開いているような気分になれた…生きることは世界との対決で、その勝負に勝ってこそ生きていくために必要な居場所を獲得することができる…

グラフィティというカルチャーは、TEELにとっては衝撃というよりも、馴染んだという感じだった。居場所を自らの手で切り開く感覚を、スケートボードよりももっと直接的に感じられた。

TEELは、戦略やリテラシーを備えた「ストリートアーティスト」ではなく、素朴なほどひたむきに「ライター」であり、その都市や世界との対峙には、路上の空気を肌で呼吸する官能性と、居場所をみずから切り拓く実存の感覚が混在している。その混在においてTEELは、価値観のずれから敵対したブラックロータスと一方では感性的に共振しつつ、他方でこのあと見るように、成り上がることを希求する大須賀アツシともまた通じるように思える。

五 大須賀アツシ

『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』は二〇一〇年に公開された。それ以来バンクシーは、ストリートアートのみならず現代美術も含めたヴィジュアル文化全般で、もっとも話題を提供してきたアーティストのひとりである。そして本稿がここまで『イッツ・ダ・ボム』について読み解いたことは、いくつかのアレンジやスピンオフを含みつつも、基本的には『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』が仕掛けたゲームの射程から逸脱してはいない。しかし、おもな登場人物のなかでも特殊な存在である大須賀アツシが、唯一そのルートを開拓している。

大須賀は、本書の著者である井上本人のポートレイトに思える。雑誌メインのライターである現状に飽きたりず、ブラックロータスを取材して単著を出版し、成り上がろうと奔走するその姿は、単著のデビューを控えた注目の新人小説家である井上のそれとオーバーラップする。映画や小説に限らず、物語表現において主人公が、著者の「声」を代弁することは珍しくない。そしてそれは、井上にとどまらず、令和の日本を生きる若者の「声」ではないか。よい大学を卒業して大手企業に勤めれば、終身雇用で最後まで安泰という人生モデルが成立しなくなって久しい。既存のレールに頼らず、みずからの力で人生を切り拓かないと未来がない。そうした危機感が、時代の当事者である若者に浸透しているなら、成り上がることへの希求はその共通する声である。

ブラックロータスは、新しい時代の空気を察知した。しかし、大須賀がブラックロータスに見出すのは、察知のセンスより当事者性のリアルである。自身とブラックロータスの当事者性を重ねながら、大須賀自身の言葉がそれを第一部の終盤ではっきりと語っている。その当事者性において、成り上がることへの希求は、他者の文化であるストリートアートを利用することへの割り切りに転じる。その源泉は、大衆を利用したブラックロータス、さらには無許可でストリートに名前を刻むライターの生き様に求められる。みずからの声を社会に突きつけるため、ライターは割り切って社会のルールに背いている。であれば、その割り切りの矛先が自分たちに向いても、文句は言えない。こうして大須賀は、ブラックロータスを経由してライターの割り切りをみずからに転移し、内面化することで、自身の成り上がることへの希求を肯定する。そして、ストリートアートを利用した小説である第二部を「かく」のである。

重要なのは、もともと大須賀自身が文章を生業とするライターということだ。このとき大須賀のなかで、「ライター」であることと「かく」ことは、それぞれ二重の意味を帯びている。ストリートのライターであること。文章のライターであること。ストリートに名前をかくこと。紙面にテキストをかくこと。ストリートの割り切りを内面化した大須賀は、この二重化した言葉の意味をひとつの当事者性のうちにかきこむ。彼が特殊な存在である理由はここにある。ストリートアートという領域と、小説という領域が、大須賀アツシの人格という空間のなかで交差するのである。

六 立体交差する文字列

ストリートアートという領域と、小説という領域が交差する。それは『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』のスクリーンには映し出されない、『イッツ・ダ・ボム』にオリジナルの風景である。それは井上によって――すなわち第二部を執筆する大須賀によって――きちんと「表現」されている。本書のクライマックスのひとつ、ブラックロータスによってボムされた小田急線のラッピングカーを、TEELが目撃する場面である。その車体では、アニメのキャラクターたちが絵筆を手に、ポップな字体のアルファベットをかいていて、その一部がブラックロータスのボムによってかき換えられている。公式コラボレーションの絵に擬態して身をひそめるそのストリートアートに、TEELが気づく。

恐らくは作品のタイトルなのだろう、と文字を拾って「あっ」と声が出る。出した後に息が止まる。B、L、A、C、K。続くのは当然、L。間違いない。O。急に足裏から電車が走る振動を感じる。T。胸まで響いてくるような、生っぽいリズムだ。U、S。

このシーンは、目の前を通過する小田急線が、文字をひとつずつ視野のうちに運んでは過ぎさり、それを動体視力が追いかけるさまを、言葉でみごとに活写している。TEELだけではない。私たち読者の瞼にも、ありありと映像が浮かぶ。それは、水平移動する車体に横書きされた文字列が、視野に現れては消える、小説内の映像のリズムと、紙面に縦書きされた「B、L、A、C、K」の文字列を追って、私たちの視線が垂直移動する、読書のリズムとが、滑らかにシンクロするからだ。ブラックロータスの擬態したボムにTEELが「あっ」と気づく瞬間と、読者が同様にそれに気づく瞬間の一致が、その共振を増幅する。

大須賀アツシを媒介にした、ストリートアートと小説という異なる表現形式の出会い。それは日本語の「かく」という言葉に特有の多義性がもたらす、ひとつの必然ではないか。その必然性は、水平と垂直に立体交差する文字列のシンクロを頂点に、『イッツ・ダ・ボム』をすみずみまで満たすことで、この稀有なライティング作品に代替できない強度を与えている。

大山エンリコイサム(おおやま・えんりこいさむ)

美術家。1983年東京都生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。ストリートアートの一領域であるエアロゾル・ライティングのヴィジュアルを再解釈したモティーフ「クイックターン・ストラクチャー」を起点にメディアを横断する表現を展開。主な著作に『アゲインスト・リテラシー』『ストリートアートの素顔』『ストリートの美術』『エアロゾルの意味論』などがある。