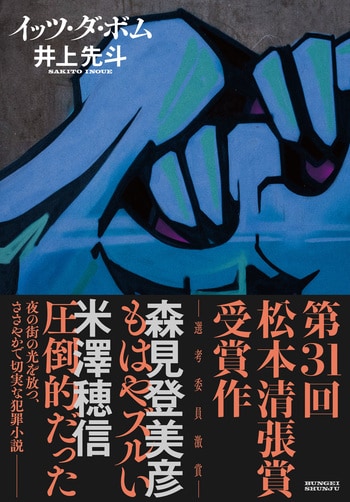

第31回松本清張賞を受賞した井上先斗さんのデビュー作『イッツ・ダ・ボム』が2024年9月10日(火)に発売となります。発売に先駆け、ストリートアートを主題とした本作の“第二部”冒頭ためし読みを公開します!

なぜ“第一部”じゃなくて“第二部”なのか!? 本作全体をお読みいただけたらお分かりいただけるかもしれません。

いま一番、クールでアツい物語を、どうぞお楽しみください。

第二部 イッツ・ダ・ボム

1 ワイルド・スタイル

TEELは、辺りを見渡した。知り合いのスケーターはいないようだった。

地域の有志が川崎市へ働きかけて作ったスポットである。多摩川の河川敷で、傍らには小田急線の線路が通る橋がかかっていた。セクションと呼べる程のものは設置されていないコンクリートで舗装されているのみの広場だが、スケーターにとっては使ってもいい平坦な土地というだけで有難い。今日も初夏の陽射しの下、何組か滑っていた。

技を見せあっているグループ、自撮り棒にセットしたスマートフォンで動画を撮っている二人組、淡々と一人練習している者、いずれも学生のように見える。端の方にいる親子連れの父親らしい方だけがTEELと同年輩だろうか。まあいい、とTEELは思う。何人か〈やっている〉奴はいそうだ。

頭上を電車が過ぎるのを待って、TEELはスケートボードをおろした。地面の具合を試すため何回か転がしてから、ようやくしてデッキに体を預ける。ウィールの振動が足の裏へ伝って、脛、膝、腿、腰へ上がっていく心地よさに、低く、口笛を吹いた。

誰かが持ってきたのであろうカラーコーンが広場の中央で横になっている。拾い上げ、立たせた。旋回して向き直る。その場にいる全員の視線が自分に集まってきたことを、TEELは肌で感じた。うしろ足で地面を押して加速をつけていく。十分と判断したところでその足も上げ、姿勢を正した。膝をばねにして跳び上がる。同時に、デッキの後部で地面を弾く。ほんの少しだけ重力から解放される例の感覚に、TEELは一瞬、酔った。デッキの鼻先がカラーコーンの頂点を超えるのを目で追って、前足を擦って体重移動を行う。着地すると、何事もなかったように数メートルそのまま走った。

拍手を聞いて、TEELは拳を小さく握った。たかが物越えを一発打っただけだが、勝った、と思った。まだ、ここにいられる。

小一時間ほど滑った後、休憩のため広場から離れ川の近くへ移動した。座り込んで煙草を吸っていたところ声をかけられた。

「お疲れっす」

「ケンジ」

一回りほど歳の違うスケート仲間だった。TEELは煙草を指に挟んだまま右手を挙げる。

「来てたのか」

「ついさっき。TEELさんのチャリ見て、どっかにいるのかなと探したらいたので」

ケンジはスケートボードを倒し、腰を下ろした。

「結構、久々?」

「ちょっと仕事忙しくなっちゃって。新人教育の担当になっちゃったんですよ」

得意げに見えた。ケンジが大学を卒業してからどれくらいだろうか、とTEELは計算をする。確か、三年だ。わざとらしいくらいに短く整えていた髪型が今は少し崩れている。

流石に緩めではあるがボタンと襟のついたシャツを着ているのが気になった。ケンジが自然体としてそういう服装が似合うようになっていることと、その力みのなさがスケートパークの雰囲気にむしろ馴染んでいるように感じることに、胸を突かれた。TEELはTシャツの裾に無意味に指を這わせる。

「いっても休みの日は今日みたいに、なんだかんだ滑りに来てるんですけどね。夜にちょっとスポット行って、みたいのが段々きつく。社会人って辛いですね」

ケンジは煙草に火をつけた。

「でも煙草を人にせびらなくてもよくなったのは良いことかな。次は俺があげる側になります」

「少し寂しいな」

「なら、まだもらってもいいですか?」

ケンジは、そう顔をほころばせてから「金、自由に使えるようになったってので思い出したんですけど」と続けた。

「この間、ブランクデッキ買ったんですよ。また塗装お願いできます?」

「いいよ。なんかリクエストある?」

「どうしよっかな。前のこれは、結構がっつりグラフィティっていうか、ワイルドスタイルで書いてもらいましたもんね」

ケンジは手でスケートボードを立てた。青地に、KENZIと大きく書かれている。TEELがこれを書いてから二年は経っているはずだが、大切に使ってくれている様子で、大きな傷はなく、色もまだ鮮やかだった。

普段のTEELなら余り書かない凝ったレターだった。原色で塗られた文字が立体的に交差する、ケンジが言った通りワイルドスタイルと呼ばれる字体だ。ケンジへは特に説明していないが、海を走るモーターボートをイメージしている。デッキの後部から前へ向けて勢いよく滑っていくよう字を歪めていて、アウトラインも水しぶきのつもりで弾けさせていた。

ケンジはデッキを撫でながら「キャラクターとか良いかも」「シンプルに黒でタグ書いてもらうのもかっこいいか」と半ば呟くように言っていたが、急に押し黙った。視線を落として、再び口を開く。

「かなり評判良いですよ、これ」

今更、二年前の仕事について評価を述べたいわけではないだろう。TEELは「それはどうも」とだけ返した。

「結構、調子乗って、何かあるたびに色んな人に自慢してるんですけど」

ケンジはそこまで言うと、息を吸う音を控えめに立ててから、顔を上げた。

「TEELさん、グラフィティ教えてくれって言われたら教えてくれます?」

TEELはケンジの顔を見直した。ケンジは、苦笑いを浮かべていた。

「やりたいの?」

「いや、まあ、俺じゃないんですけど。大学の後輩が」

ケンジは「後輩といっても代はギリ被ってないんですけど」と言い訳をするように言葉を重ねた。

「デッキの写真に食いついてきたんですよ。TEELって人に書いてもらったって言ったら、なんか、グラフィティ興味あったみたいで、会いたいって」

ケンジと在学期間が重なっていないということは精々二十歳すぎくらいか。TEELは川へ向けて、煙を吐いた。

「教えるとか、習うとか、そういうもんじゃないっしょ」

「ですよね」

「まず、書くもんだよ、グラフィティは。書きたいなら勝手にやればいい」

少し、早口になってしまった。

ケンジが「ですよねえ!」とどうしてか語調を強めた。

「俺もTEELさんはそういうことするタイプじゃないとは言ってたんですけどね。ありがとうございます」

ケンジは立ち上がると腰に手を当て、背筋を伸ばした。吸殻を携帯灰皿へ入れてTEELへ笑いかけてくる。

「つべこべ言ってないでストリートに出なって言っておきます。TEELさんのお言葉だぞって」

「犯罪教唆したつもりはないけどな」

「ブランクデッキの方はお願いしますね。書いてほしいもの決まったら持っていきます」

TEELは広場へ駆けていくケンジの背中を見送った。まだ立ち上がる気になれなかった。煙草をふかす。

広場の周辺は、清潔そのものに見えた。ゴミすら落ちていない。案内看板に書かれている、ルールやマナーを守らなければ全面的に利用禁止にする可能性があるという注意喚起の文言に従っているのだろう。誰しも遊び場を……居場所を取り上げられたくはない。そうでなくてもオリンピックを契機にスケーターのマナー意識は向上してきている。喜ばしいことなのだろう、とはTEELも思った。

視線を土手まで上げると景色が変わる。草むらにいつ、誰が捨てたのかも知れないペットボトルやスナック菓子の袋が散らばっているし、土手の向こうの沿道と住宅地を分ける防音壁にはタグやスローアップが書き殴られている。勿論、TEELには、それぞれどのグラフィティライターの手によるものなのか瞬時に分かる。ONENOW、Bad boy、ヨンハ、BLU。TEEL本人のスローアップもある。いずれも書かれてから十年は経過している筈だったが、消えていなかった。誰かが消そうとした痕跡すらない。見向きもされていないのだ。この土手や沿道を毎日走る延べ何万人の内これらのグラフィティを記憶に留めている者は数名いるかどうかだろう。別に、見られたいと思って書いたわけでもない、とTEELは考える。

先ほどケンジに言った通りだ。グラフィティは、書きたいから、勝手に書いているもの、それだけじゃないか。書きたいのだろう、自分は。

*

いつからか、ボムをしようと決意して出かけることは少なくなった。

全国各地にスローアップを残していた頃はグラフィティを書くためと旅に出ていたし、近所でのボミングの際も玄関でスプレーを振って、準備万端だと自身を確かめて靴を履いていた。そうした気負いがなくなっている。今のTEELには単純な基準があるのみだ。したい時は、いつでもボムをする。したくない時はしない。

TEELが勤めているホームセンター、エンジョイライフ成城の閉店時刻は二十一時だ。早番の日はもっと早くにあがることもできるが正社員であるTEELは事務作業を担当せざるを得ないことが多い。大抵は二十二時過ぎに退勤している。そうして店を出た時、背中から缶の中を球が転がる音が聞こえてくるかがボムをしたいかどうかの判断基準だった。

いつだってバックパックの中にはスプレー缶が仕込んである。本来は日によって聞こえる聞こえないなどないはずだが、TEELはそうは思っていない。辺りが静かで、自分が走るのに合わせてバックパックが上下に揺れている時でも、缶の存在を意識できないことはある。逆に、人の声や車の走行音の中で誘うように球が音を立てる時が確かにある。

ボムをするとなれば見える世界が変わる。世界の全てが自分の延長線上になる。あんな服を着たいと考えるように街の中に色を塗りたいところが見えてくるし、伸びすぎた髪や爪を切らなければと感じるように、以前書いて消されたタグやスローアップを書き直さなければと使命感に駆られる。心と身体が求めているからボムをしているのだ、と思えることが嬉しかった。

既にスポットになっているところに自身のスローアップを重ねることはしなかった。書いても良いとお墨付きをもらっているところにボムをして何の意味があるのだ。かといって、グラフィティが今現在ないところであればどこでもいいというわけでもない。感性とタイミングが嚙み合う、世界の空隙のような場所が確かにあって、それを見つけた瞬間に腕が勝手に走る。

ここ最近、その隙間を先に埋めるようにステッカーが貼られていることが多い。HEDというタグネームが書かれたものだ。掌にのるくらいのサイズだが、ワイルドスタイルの字体が様になっているし、何よりも貼ってある場所が良かった。景色の中でふと目につく。

聞き覚えも見覚えもない名前だった。自分の街と思っている空間に新しく、そんな署名が増えていることをTEELは嬉しく思い、同時に少し妬ましくさえあった。

その夜も、TEELは新たなHEDのステッカーを見つけた。

タグを書きたいなと目をつけていた場所だった。多摩川の東京側、少し前まで家が建っていたのが取り壊されてできた空き地のブロック塀だった。塀の向こうには公園があって、そちらに立っている街灯がスポットライトのように塀の一部を照らしている。その光の中にタグを一閃、走らせたらと考えていた。いざ書きにいったところ、先にステッカーが貼られていた。閑静で上品な住宅街の中に釘を打つように一点、突き刺さった軽犯罪の痕跡。TEELが思い描いていた通りに、その位置へのボムは効果をあげている。

ため息を吐く。自転車のハンドルを回しかけた。バックパックのドリンクホルダーに差していたスプレー缶が音を鳴らした。TEELはペダルを踏む代わりに、後輪のスタンドを蹴って、自転車を停める。飛び降りる。右手でスプレー缶を抜いた。薄く雑草が生えた地面の上を跳ねるような足取りで塀に向かい、試し撃ちすらせずに線を引いた。HEDのステッカーの下に名前を刻む。キャップをはめて振り返った時、自転車の横に男が立っているのが見えた。

単に落書きをしているところを見かけたから気になって足を止めた、というわけでもないらしい。TEELと目が合っても尚、動かない。確認を怠った自分へ苛立った。土地の持ち主だったら面倒なことになる。歩み寄ってみて、少なくとも持ち主本人ではなさそうだと思った。かなり若い。二十代に見える。ならいい。TEELは、自転車に跨った。

「TEELさんですよね」

足が止まる。

あらためて見直してみても知らない顔だった。浅黒い肌が、長めに伸ばした黒髪と合わせて闇に溶け込む中、細い眼が輝きを見せている。唇の端を上げているが、笑顔で隠し切ることのできない鋭利さがどこか漂っていた。何かを決意しているようだが、その中身が読み取れない。緩い単色のTシャツにチノパンというシルエットも、単に没個性的というわけではなく、真の姿を隠そうとしているような不穏さがある。TEELはハンドルを握る拳を固くした。

「怪しい者ではないです」

「まあ、不審者は俺の方だろうな」

TEELが握ったままだった缶の頭を摑み、振り子のように揺らすと、男は「いえ」とシャツをめくり、ウェストバッグのジッパーを開けた。

「それについては、俺もそうなんで」

TEELは目を見開いた。男がバッグから取り出したのはHEDと書かれたステッカーの束だった。

「ちょっと、お話しさせてくれませんか?」

続きは9月10日(火)発売の『イッツ・ダ・ボム』でお読みください。

装丁のグラフィティが書き下ろされる現場に著者の井上さんが潜入したルポエッセイも「本の話」で公開中! こちらも併せてお楽しみください。

・記事はこちら