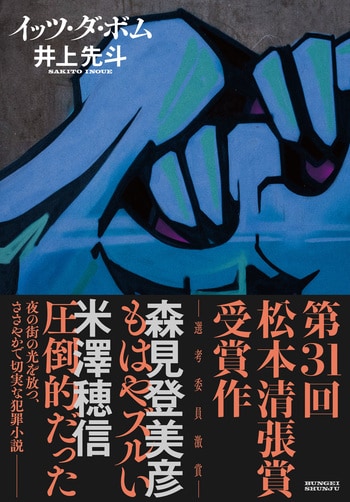

第31回松本清張賞受賞作、井上先斗さんの『イッツ・ダ・ボム』が2024年9月10日に発売決定となりました。

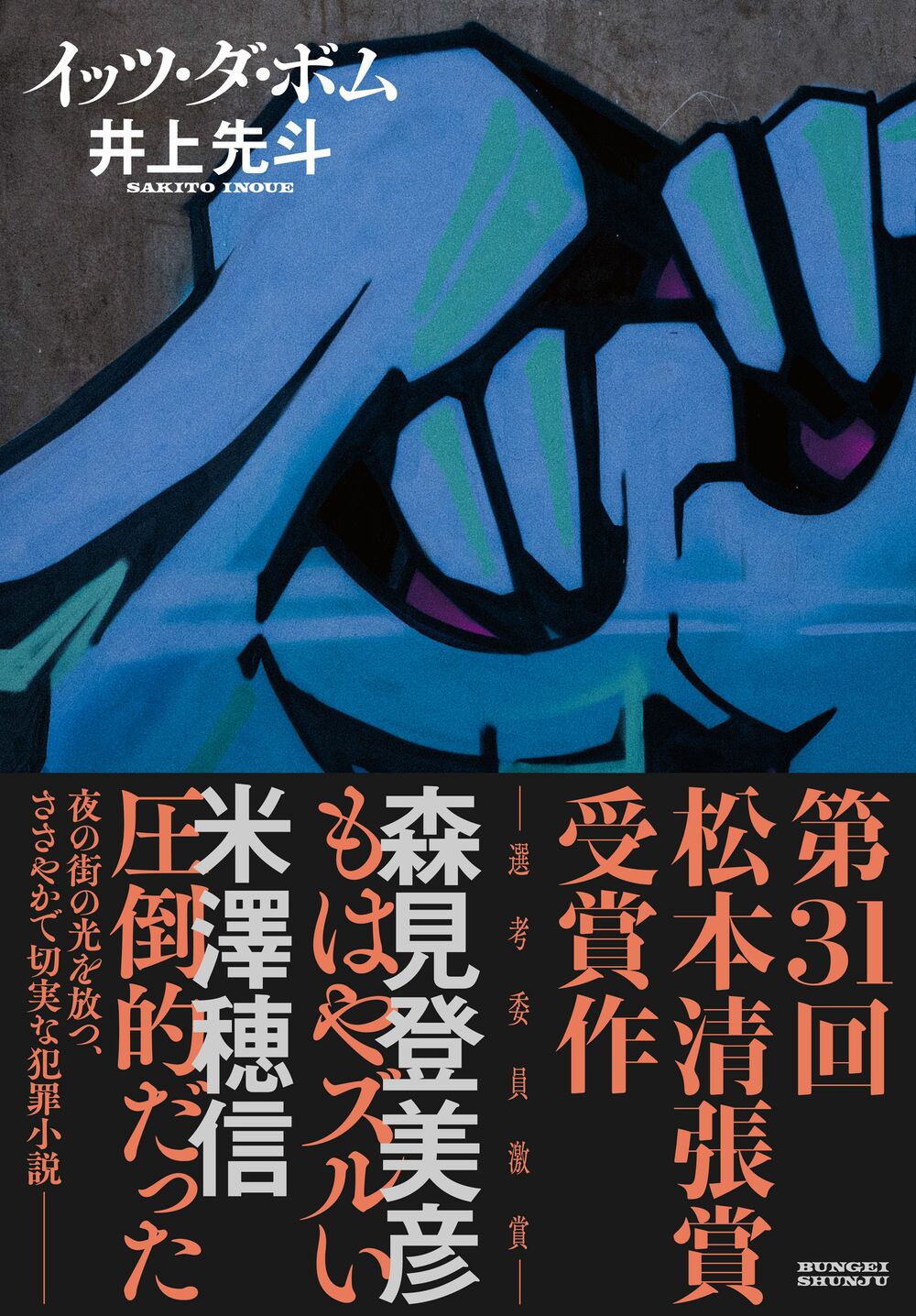

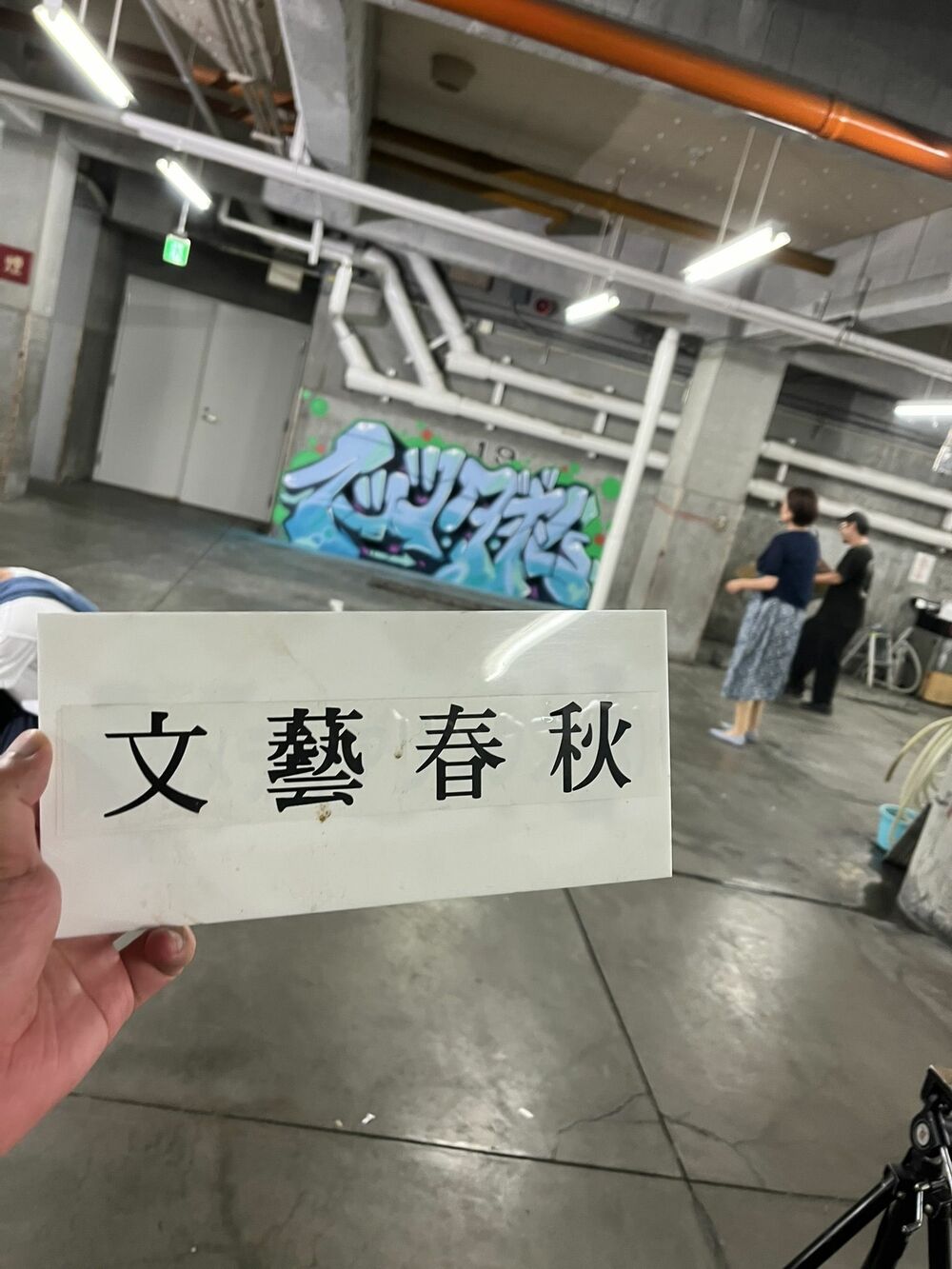

グラフィティ(路上落書き)をテーマとした本作、その装丁デザインのためにアーティストの方にグラフィティを書き下ろしていただきました。場所はなんと、文藝春秋本社ビルの地下駐車場。7月のある夜、文春地下では何が行われていたのか——?

現場に潜入した『イッツ・ダ・ボム』の著者・井上先斗さんの特別ルポエッセイをお届けします。

◆◆◆

文春本社へ落書きを

麴町駅で降りるのも文藝春秋の本社を訪ねるのも初めてだった。

市ケ谷で有楽町線に乗り換えて1駅、いまいちピンとこないというのが正直なところだ。すれ違うのは皆、クールビズのスーツ姿かビジネスカジュアルな服装で、オフィス街らしいとそれで感じた。平日18時、帰宅ラッシュ真っ只中である。

僕も下半身はスーツに革靴だ。仕事終わりで、上だけ着替えてある。今日は宣材用の写真撮影もする予定になっていた。

軽く差し入れでもしようと、成城石井と、ローカルチェーンらしいドラッグストアに入った。丁度良いものがなかなか見つからず、結局、ファミリーマートで6本入りの棒アイスを買う。店を出たあと担当編集の安尾さんへ電話をかけ、今、現場に何人いるか確認した。4人。一安心する。

よく、こういうことをやってしまう。

予断で動いて後から確認をする。見込み通りのこともあれば判断ミスをしていることもある。アイスは落第点を回避。

だが、今日の本題についてはどうだろうか。

『イッツ・ダ・ボム』の単行本カバーのために実際にグラフィティを書いてもらうと聞いたのは、松本清張賞贈呈式の1週間ほど前のことだった。

「なんと弊社の駐車場を使っていいことになりました!!」

安尾さんからのメールなので〈弊社〉とは当然、文藝春秋のことである。

マジか、と胸の鼓動が高鳴ったことを覚えている。許可をもらってなので〈ボム〉ではないとはいえ、文藝春秋の本社ビルに落書き! しかも書いてくれるのは街でボミングをすることもあるグラフィティライターさんであるという。折角なので立ち会ってみませんかというお誘いの一文に「是非!」と即答した。

一方、不安にもなった。

はっきり言って『イッツ・ダ・ボム』は聞きかじりで書いた小説である。資料に当たりはしたが、僕は本物のグラフィティライターに会ったことすらない。

どんな手順で書かれるのか。ストリートの人間の感覚はどういったものなのか。今日、答え合わせがされてしまうわけだ。

レジ袋を頼りなくぶら下げながら文藝春秋の本社と地図アプリが示す方へ向かうと、安尾さんが待ってくれていた。

就職活動以来、こうした立派な自社ビルに入った記憶がないなと思うくらいの建物の地下へ案内される。余り社外の人間へ見せる空間ではないのだろう、販促やイベントのポスターもありはするが機能性重視の雰囲気で、白い蛍光灯が眩しい。エレベーター前に倉庫からの放出品だという文庫本や雑誌が積まれていた。

「ここです」

重い金属扉が開けられた途端、空気が変わった。

「文春本社に、こんなアングラな空間が……」

天井の明かりが落とされ、コンクリートうちっぱなしの壁を照らすライトだけが眩しく輝いている。床にはスプレー缶の詰まった段ボールや座高低めの椅子、用途不明の台などが雑多に置かれている。落ち着いたリズムのローファイなBGMまで流されていた。あえてのセッティングだとは承知していても館内との落差に驚く。

「普段は半分くらい倉庫として使ってます」

その倉庫エリアから引っ張り出してきたというテーブルを囲むように3人、立っていた。

安尾さんから紹介を受け、アイスを配りながら挨拶をする。デザイナーの観野さん、カメラマンの今井さん、そしてグラフィティライターのAさん。

Aさんは、落ち着いた雰囲気の朗らかな笑顔の方だった。「TEELってこういう人なのかなと思いました」と『イッツ・ダ・ボム』の登場人物に喩えていたのは安尾さんだが、確かに、普通に働きながらもボムをやっているならこういう人だろう、と小説に書いていたライター像に近い。

観野さんとAさんが打ち合わせをしている間に、壁をバックにしての僕の写真を今井さんに撮っていただく。

あらためて壁を見つめた。剥き出しの配管が額のように這う傷だらけのコンクリートの平面は、画になりそうな予感はしたけれども、まだ、それ以上は何も見えない。

「始めましょうか」

安尾さんがクーラーバッグから缶ビールを取り出した。銘々、手に取る。

お酒を用意しているとは地下までの道中で聞いていた。見ているだけの僕はともかく仕事をする皆さんはいいんですか、と冗談っぽく安尾さんに言ったら、Aさんは普段も、お酒飲みながら書くらしいのでと返された。ちょっと、ゾクゾクした。

乾杯の後、Aさんが壁へ向かう。僕らは椅子へ腰を下ろして見守った。

ライティングはAさん一人でやる。その様子を動画で撮るので、始まったら、なるべく壁には近づかないようにと言われている。ライトに照らされている範囲はAさんだけの世界だ。その真ん中で、腕が振られる。

良かった、チョークを使っている。『イッツ・ダ・ボム』でグラフィティを書く時にチョークで下書きをする戸塚千里というキャラクターを登場させていた。後でAさんに聞いたところ普段はチョークなんて使わないとのことだったが、それも含めて、ほっとした。戸塚は仕事で書いているライターなのでストリートの人とは違ってちゃんと下書きをするのだと描いている。

Aさんは〈イッツ・ダ・ボム〉の〈イ〉から取り掛かっていた。壁に印をつけたりはせず、最初から文字だ。〈イ〉を終えたらそのまま次の文字が続く。

スプレーの線が走り出し…

「もうグラフィティになってるじゃないですか」

全体像が見えてきたところで僕はそう呟いていた。厳密な言い回しではない。意志を持って壁に線を書いている時点で既にグラフィティと呼んで良いのだから。言わんとしていたのは、カッコ付きの〈グラフィティ〉……グラフィティアートと聞いて想像するパブリックイメージ通りのカッコいいものが出来上がっているということだ。

踊るような線の字が、壁の上で重なり合っている。ギュっと詰め込まれているようだけれど、その場所から外へ跳ね返そうとする弾力がある。文字に動きがある。上下に書かれた矢印もキュートだ。

「なんか、これ書いてもらえたというだけであの小説書いて良かったと思えます」

僕はこの日、同じ台詞をあと10回は繰り返すことになる。

下書きを一旦終えたAさんが戻ってくる。本の表紙にするにあたって、この大きさ、書き方、位置でいいかなどの確認がされ、微修正がされた後、いよいよ、Aさんがスプレー缶を手に取った。

そして床に落とした。

ガン、と強い音が駐車場に響く。Aさんは缶の頭の辺りを指でつまんで拾い上げ、また、落とした。

攪拌するためだと、かなり遅れて気づいた。こうしないと塗料が混ざりきらないらしい。

小説には当然、書けていない。悔しくなったと同時に興奮していた。缶を落とす手つきの無造作さに、ストリートの気配が窺える。

段ボールへの試し撃ちを終え、Aさんが壁を向いた。

スプレーの線が走り出す。

速さに驚いた。壁に書かれる図柄が秒単位で顔を変えていく。一瞬、目を離しただけで、全然違うものになっている。

目が離せなくなった。カッコいい文字が少し待つともっとカッコよくなる。チョークの時点で動きがあると言ったけれど、最早、生きているという感じだ。最初は遠く薄かったシンナー臭が、段々、鼻の先で香りだす。

地下で面白いことをやっていると情報が回ったらしく、現場には入れ代わり立ち代わり文藝春秋の社員さんが現れた。皆「凄い」とAさんのライティングに目を見張っていた。僕らは酒を片手に「ですよね」と何故か自慢気にしていた。

なんだか、幸せな空間だった。

観野さんが『イッツ・ダ・ボム』について、あそこが良かったと言ってくださった箇所がある。TEELがかつての仲間の店で閉店後、明かりもBGMも落としワインを飲みながらあれこれ話をするシーンだ。この場にも、どこか同じムードがあるような気がした。

ライターという生き物なら…

ビールを補給しにきたAさんが「もう少しで完成」と言った。丁度、青地の文字に緑のスプレーを入れた直後のタイミングで、安尾さんが「あの差し色、めっちゃ良いですね」と触れた。

「普段はやらないですけどね。色の違いが分かる、明るいところだから入れてます」

「やはり、いつものスタイルとは違うんですか」

「そうですね。今日は自分らしくというより〈ライターという生き物〉ならこんな感じでやるだろうなというところまでやるつもり」

一般の人との間に線を引く言い回しをAさんは何度も使った。ライターという人種もボムという行為も客観視をしているタイプなのだろうと思った。落書きについては「人生を天秤に掛けたゲーム」と言っていた。場合によっては逮捕される危険性も十分以上にある。それでも、ゲームを続けているのだ。

小説にどこまで書けていただろうか。逮捕される覚悟までは書いた。けれど、Aさんが話す時の、あっけらかんとした感じは恐らく出せていない。情報が明確に間違っていたみたいなことはなさそうだったが、他所からは拾いようがないものは無数にある。

「でも、あの小説、分かっている人が書いているなと思いましたよ。ライター同士の人間関係の感じとか」

まだ前半までとのことだがAさんも『イッツ・ダ・ボム』を読んでくださっていた。僕は頭を下げながら、一応、及第点はもらえているみたいだ、なんて考えていた。

22時過ぎ、Aさんが完成の宣言をした。

出来上がった〈イッツ・ダ・ボム〉の文字を見ながら、僕はこの日一番の「あの小説を書いて良かった」のため息を漏らしていた。写真を撮る時に顔が赤いと笑われてしまったけれども、ビールの飲みすぎだけでなく感動で高揚していたのもあったと思う。

とにかく、素敵な夜だったのだ。

井上先斗(いのうえ・さきと)

1994年愛知県生まれ、川崎市在住。成城大学文芸学部文化史学科卒業。2024年『イッツ・ダ・ボム』で第31回松本清張賞を受賞しデビュー。

『イッツ・ダ・ボム』あらすじ

「日本のバンクシー」と耳目を集めるグラフィティライター界の新鋭・ブラックロータス。公共物を破壊しないスマートな手法で鮮やかにメッセージを伝えるこの人物の正体、そして真の思惑とは。うだつの上がらぬウェブライターは衝撃の事実に辿り着く。(第1部)

20年近くストリートに立っているグラフィティライター・TEEL。ある晩、HEDと名乗る青年と出会う。彼はイカしたステッカーを街中にボムっていた。馬が合った二人はともに夜の街に出るようになる。しかし、HEDは驚愕の〝宣戦布告〟をTEELに突き付ける。(第2部)

「俺はここにいるぞ」と叫ぶ声が響く、圧巻のデビュー作!