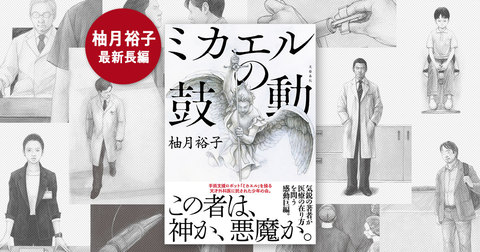

ベストセラー作家、柚月裕子さんによる初めて医療小説『ミカエルの鼓動』が文庫化された。

大学病院の闇を背景に、心臓外科医たちの正義がぶつかるミステリーであり、人間ドラマである今作の解説をノンフィクション作家・清武英利さんが綴っている。

清武さんは、小説『ミカエルの鼓動』で描かれた医師の人物造形について、世界屈指のスーパードクターに取材。実在の天才外科医から、予想外の感想が届いたという。

医術は、病に苦しむ人を救えるのか――

山本周五郎の名作『赤ひげ診療譚』に、江戸・小石川養生所の“赤ひげ”こと、医長・新出去定が医師の無力と悲しみを表白するシーンがある。

彼は死にかかった病人が膵臓に初発した癌腫であることを見抜き、若き医生にこう漏らす。

「医術などといってもなさけないものだ、長い年月やっていればいるほど、医術がなさけないものだということを感ずるばかりだ」

私事で恐縮だが、私は肉親や友人が病に倒れるたびに、医業は無力だという現実に直面し、赤ひげの言葉を反芻しながら生きてきた。

昨年、九州に住む十三歳年下の末弟が肺ガンに新型コロナ、そして原因不明の失明という三重苦の末に死んだときも、また私自身が医師に「あなたの病気は原因がわからない」と実に淡々と告げられたときも、重心の低いところに諦観を据えることで精神のバランスを図ってきた。

――医師というものは患者の生命力に頼って、手探りをしているだけだ。医術にはそれ以上の能力はありゃあしない。

しかし、柚月裕子は、そうは考えない。曾祖父を三陸大津波で亡くし、両親を東日本大震災の大津波で失った彼女は、目に見えるものも、目に見えないものも容赦なく奪われた末に、自分に言い聞かせるように書いている。

縄張りを踏みこえて取材した社会部記者が見た「柚月裕子」の本質

〈私は三陸の出身だ。

新日鉄の高炉が盛んに動き、町が活気に溢れていた頃に生まれた。(中略)

三陸の人間は、津波の話を聞いて育つ。自分の祖父母や親類、先祖の誰かを必ず津波で亡くしているからだ〉(『ふたつの時間、ふたりの自分』《文春文庫》)

東北で生き抜こうという壮絶なる土着、そして眩しいほどの向日性である。

柚月は二十一歳で結婚し、二人の子供を育て上げた。その後、山形市で池上冬樹が世話人を務める「小説家になろう講座」へ通い始めている。

丈夫一式の体を備え、書かずにはいられない何かを自分の中に見つけたのだろう。やがて、地元タウン誌の手伝いで取材原稿を書いて、文章を読まれる喜びを知り、三十九歳で小説の執筆を開始した。人よりも胸の中の気圧が高いことに、はっきりと気づいたのだ。

彼女の特質は、何事においても素人であることを恥じず恐れず、山形の小さな書斎を出て、興味の赴く闇へと出張っていくことだ。何事にも凝りやすく一途に譲らない人でもある。もし彼女が新聞記者など組織に属した人間であったら、あちこちで諍いを起こしていただろう。

私が長い間生きた新聞記者の世界は縦割りで、縄張りにうるさいところであった。政治家は「政治部」、経済人と財界は「経済部」、警察や検察庁は「社会部」――などと仕事の領分が決められていて、私のようにそれを踏み荒らす社会部記者は上司にも疎まれた。

政界や金融界の不祥事にからんで、玄人面した記者クラブの記者たちとぶつかるのはしょっちゅうで、囲碁界の異変をめぐって、編集局長に「文化部に相談しながらやるように」と求められ、文化部の囲碁記者と大喧嘩をしたこともある。

情報に縄張りや聖域があるわけがないのだ。古参のクラブ記者は縄張りの内側を暴くことがない。書かざる記者であることで、聖域のムラの住民の一人となっているからだ。

しかし、柚月が「作家になれたからには生き残りたい」という小説の世界は、何をやってもいいのだ。

彼女は遅れてミステリー小説の世界に現れた。絶え間なくテーマを変え、全く知識のないところから、プロや専門記者が暴けない領域やヤクザの縄張りまで踏み込んで、十六年間書き続けている。生き方自体が痛快だ。

その著書をざっと並べただけでも、彼女がいかに傷つくことを恐れない作家であるかがよくわかる。

二〇一一年に東京地検特捜部を舞台にした『検事の本懐』(第一五回大藪春彦賞)を、二〇一四年に生活保護制度とケースワーカーを題材に『パレートの誤算』を、映画「仁義なき戦い」に衝撃を受けて、翌二〇一五年に悪徳警官小説『孤狼の血』(第六九回日本推理作家協会賞)を、二〇一七年には「映画『麻雀放浪記』と松本清張の『砂の器』を掛け合わせたような作品を書きたい」と編集者に頭を下げて、『盤上の向日葵』(二〇一八年本屋大賞二位)を書いた。

二〇二一年に刊行された『ミカエルの鼓動』(第一六六回直木賞候補)は初めての医療もので、彼女の十八作目にあたる。彼女の作品には常に、人間はこうあるべきだ、という理想像が描かれているのだが、本作には天才と呼ばれる二人の心臓外科医を配した。

一人は北海道の大学病院で手術支援ロボットを駆使した難手術を成功させ続ける循環器第二外科科長(教授)の西條泰己、もう一人は同じ四十代で、ドイツ帰りの開胸式手術のプロフェッショナルである第一外科科長(特任教授)の真木一義、ライバル同士である。柚月は、強靱な精神力を持つ二人の医師が切り開く医療に未来を託し、そこに希望を見出している。

その試みは成功したのだろうか。

現役医師が感じた、小説の主人公たちの「もがき」と「苦闘」

はっきりしていることは、本書を開いた高名な大学教授が、取り憑かれたように一晩で四百六十七ページを読み切り、翌朝、「この本に出会えてよかった。これは現実の医療世界にめちゃめちゃ近いですよ」と私に伝えてきたことだ。

教授は「ハイブリッドVATS(Video-Assisted Thoracic Surgery)」と呼ばれる、患者に優しい(低侵襲)肺がん内視鏡手術の開発者として、世界的に知られる呼吸器外科医である。

私はテレビや雑誌に登場するこのスーパードクターから「小説の絵空事ですね」と鼻で笑われるのだろう、と思っていたのだ。ところが、その教授から「手段は違うけど、小説の二人の医師と私たちは目指すところが一緒だと思う。感動しましたよ」という言葉を聞いて、本当にびっくりした。

そして教授は、「医師の五%程度に過ぎないが、西條や真木のような改革者は確かにいて、そのもがきと苦闘の先に医療の未来がある」という。

赤ひげの時代から医学は進歩し、多くの場合、過去のデータから作られたエビデンスにもとづいて医師は診療を行っている。エビデンスとは医療用語で、多くの患者に実際に使って試し、「効果あり」と判断された科学的証拠のある薬や治療方法、検査方法などを指している。

医師はそのエビデンスに忠実であれば安心で安全なことが多い。だが、エビデンスに忠実であるがゆえに、「治療は難しい」「助からない」と門前払いされる患者がいることも事実だ。

「助けて」という患者の声を背にエビデンスと権威に挑戦を試みる

一方で全国の医師の中に、エビデンスで推奨されないことにあえて突き進もうという者がいる。教授の言う五%の改革者だ。

彼らは「どんな方法でもいいから、命を助けて」という患者と家族の声を背に、エビデンスと権威に挑戦を試みる。失敗すれば命取りだ。

そのとき、医師はどう生きるべきか。

「『ミカエルの鼓動』の西條のように、エビデンスで推奨されないことにあえて突き進むときは、誰でも怖い。それでも、医師は忘れてはならないのです。医療は、人が人に対して行うものであるということを。そして、命はときにエビデンスを超えて、奇跡を起こすことがあるということを。医師は虚勢を張らず、怖がってもいい。手術中、極限の状態で押しつぶされそうな恐怖を抱きながらも、一人ひとりの患者の立場で考えて決断できる、そんな情熱と勇気を持った侍のような外科医でありたい。そしてそんな若い外科医を育てたい」

これは教授の言葉だが、私には、挫折しながら吹雪の中から起き上がろうとする西條の声のように響いた。

読み方はいろいろあるだろうが、事実の世界に生きる私は、ミステリーの領域を超えて、五%の改革者の志を撚り合わせた小説として読んでほしい、と思う。