これまでノンシリーズの短編集にはあとがきをつけてきたので、それにかこつけてというか、今回もそれにならい、あとがきを附すことにした。ぼくは人のあとがきを読むのが大好きで、隙あらば自分でも書こうとするからだ。いま試みに書架にある本のあとがきをいくつか読んでみたけれど、やはりというか、そのときにしか書かれえない空気感のようなものがあって楽しい。小説本体はできるだけ普遍を目指すものだから、余計にそう感じるのかもしれない。

というわけで――。

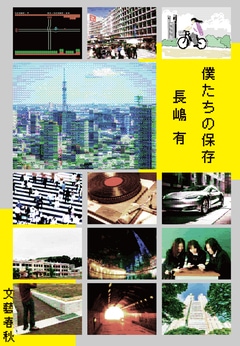

本書はぼくの3冊目のノンシリーズ短編集で、テクノロジーにまつわる話を集めたものとなる。こういう本を作りたいと考え、これまであちこちで書きためてきたものだ。小説作品としては、18作目にあたる。各短編の初出が文芸誌からウェブ媒体、SF専門誌から技術誌と、さまざまな領域を横断しているのも特徴かもしれない。以下、それぞれの収録作について。

◆◆◆

暗号の子

書いたのはわりと最近で、2024年の4月から5月にかけて。これまで書きためてきたテクノロジー関係の短編を総括するような作をと考え、取り扱ってきた諸要素をちりばめることにした。それだけでなく、無自覚に反復している要素や題材も多々ある。それは今回一冊にまとめるにあたって気がついた。わりと適当なものである。

初出は『文學界』の2024年10月号。

「新たな共同体の試みとその蹉跌」みたいな展開が好物なので、そういう話を書いた。完全自由主義が出てくるけれど、これはテクノロジーと完全自由主義が結託して、人間性を剝ぎ取りにかかってきているような、そういう感覚をこのごろ特に強く感じるから。が、単に敵視するのも安易に思えたので、視点人物をテクノロジーや完全自由主義の側に置いた。

作中に登場する街灯と木々の比喩は、チェスタトンの『木曜の男』から引いている(だから参考文献に『木曜の男』がある)。どうせチェスタトンから引くなら小説ではなく評論、『異端者の群れ』や『正統とは何か』あたりに同じような喩えがあったはずだから、そちらを引くほうがかっこいいと思ったのだけれど、該当箇所を見つけられず、面倒になってあきらめた。

偽の過去、偽の未来

初出は『Kaguya Planet』というSFレーベルのウェブ媒体で、発表は2021年の9月。

ちょうどこのころ、テクノロジーを扱った短編集を将来出したいと考え、プロトタイプ的に今後扱いたい諸要素をいろいろとちりばめてみることにした。だからその意味では、「暗号の子」と対をなす掌編ということになる。

この当時、「2050年を予測して書いてほしい」といった依頼が多くあったことが、作中に影を落としている。『指輪物語』や「ダンジョンズ&ドラゴンズ」はその反対、ノスタルジーを象徴するものとして登場させた。現代のテクノロジーに大きな影響を与えた一人、ピーター・ティール氏もそれらが好きだったということはあとで知った。こういうふうに、無意識のうちにピースが嵌まるような瞬間があるとテンションが上がる。

ローパス・フィルター

この作だけ少し古く、初出は『新潮』の2019年1月号となる。本作を「テクノロジーもの」の起点にしようと考え、ここまで温存してきた。

ローパス・フィルターはさまざまな分野で用いられるが、ここでは楽器のエフェクターを意識している。つまり、2017年に書いた「ディレイ・エフェクト」のシリーズということだ。いまのところこの二作以外にないけれど、思いついたらまたやるかもしれない。

作中で描かれるSNSのはらむ悪については、いまとなっては定番の感がある。

が、当時のぼくにとっては切実だった。それは、ぼくがインターネットに悪が潜むことを認めつつも、長いこと素朴にエンジョイしてもいたからだ。SNS――というかそれがもたらす社会の分断は、まだ現代のように大前提ではなく、このころはいわば黒船めいた脅威として感じられた。だからか、作中ではかなり過激な部類のSF的発想が現れたりもする。

本作を起点と位置づけるにあたって、技術の進歩は予定外だった。このころはディープラーニングといった用語がまだ新しく、ChatGPT とかは当然なかった。何より皮肉なのは、作中で描かれるSNSの悪が、しかしながら、いまのそれよりも穏当に感じられることだ。

なおここに登場する針生という名前は過去作にも出てきて(暇な人は探してみてください)、スーパーエンジニア的な人を出すとき、その役を担ってもらっている。人物設定は毎回異なる。つまり、ぼくとしては珍しいスターシステムであったりする。

明晰夢

書いたのは2022年の12月。このころぼくは鬱の底にいて、というのも集中力や記憶力が急激に下がり、以前のように書けなくなっていたのだった。どうやって書いていたのか、それすら思い出せずに困っていた。スランプ克服法みたいな本を何冊か買ったけれど、すべてスポーツに関するもので、ぼくのような虚弱な文化系人間にあてはまる内容ではなかった。

廃業を覚悟し、他業種の求人を見たりもした。この短編を書き終えたあと、12月23日には念のため脳ドックに行っている。本作はそういう状況下に書かれたもので、だからある意味では、興味深いサンプルだとも言える。

初出は『群像』の2023年4月号。

鬱状態で書いたものだから、できたときは当然、失敗作を書いてしまったと思った。が、その後に読み返したら意外と面白く、年刊のアンソロジーである『文学2024』にも収録いただけた。実際、書いた側の自己診断というのはあてにならなくて、自信作のつもりが、あとで読み返したら凡作だったことも多い。なんにせよ、無理やりにでも書いてみるものである。

ウェインやクインといった名前、それから終盤のよくわからない会話の一部は、チェスタトンの『新ナポレオン奇譚』から引いている。これは昔インド旅行中に夢中になって読んだもので、たぶん、書きあぐねたからこそ原点に立ち返ろうとしたのだと思う。というわけなので、「またチェスタトンかよ!」という点には目をつむってもらいたい。

この短編が厄払いになったのか、その後『ラウリ・クースクを探して』という長編ができた。最高作だと言ってくれる人もいたし、丸くなって何かを失ったと指摘する人もいた。結局なんだったのかというと、たぶん、人が年齢を重ねるという、そういう現象が起きたのだと思う。

すべての記憶を燃やせ

早川書房『S‐Fマガジン』の企画で、小説家がAIを使って掌編を執筆するというものがあり、興味を示したところご指名いただけた。掲載は2023年の6月号。執筆には「AIのべりすと」を使っていて、ぼくが実際に書いたのは全体のうち5行くらい。それ以外は、すべてAIが書いた。ざっと計算したところ、98.7パーセントくらいはAIが書いたことになる(ただ、設定やキャラクターなどはこちらがあらかじめ指定した)。

先にこの企画に挑戦した小川哲さんが時間がかかったと言っていたので、面倒を避け、3時間くらいで完成させられるプランを立て、3時間くらいで完成させた。大枠としては、川又千秋さんの『幻詩狩り』のように、読んだ人間をおかしくさせる詩があるという設定にする。こうしておけば、多少おかしな文章になってもそれっぽく見えるだろうということだ。

「AIのべりすと」には詩人の機能があったのでそれも使った。ロートレアモンを学習させたかったが、日本語訳が著作権切れになっていなかったので、原文を機械翻訳で日本語にしてそれをそのまま放りこんで学習させた。地の文については、ぼくのデビュー作である『盤上の夜』を学習させてみた(だから共通する固有名詞が出たりする)。

ぼくは反AI派とまでは言わないまでも、AIには人間の尊厳を奪い取る側面があると考えているので、絶対に負けずにうまく使いこなしてやると妙な意地をはっていた。が、こちらの予想を超えてきた一文もある。ぼくが「柳田碧二の死因は墜死である」と手で書いたあとに、それにつづく文章としてAIが提示した、「彼は自らの命を賭して巨大な隕石を打ち落としたのだ」がそれだ。

最後の共有地

2021年ごろ、ひいきの美容師さんが暗号通貨やNFTに嵌まっていた。それでぼくも興味が高まり、実際に取引をしたり、ブロックチェーンをはじめとした一連の技術を調べたり、暗号通貨を採掘するプログラムを組んでみたりした。

そこに『WIRED』誌から短編の依頼をいただいた。テーマは、「宇宙×コモンズ(共有地/知)×合意形成」というもので、企画書を読むと、合意形成を「TRUST」という切り口から追う、といったようなことが書かれていた。

ちょうど、暗号通貨を用いて複雑な合意形成を実現できないかといったことを考えていた。また、作中で「トラスト」という用語について皮肉を述べているが、これはお題を受けてそう書いたのではなく、前年の末にふと思いついてSNSに記したものであったりする。要は、いい具合に双方の関心が一致していた。それで、ひょいとこの短編もできた。

意図せずひょいといい具合のものができることがあって、この短編はそれにあたる。少なくとも、自分らしい作だとは感じている。初出は、同誌の2021年9月発売号(vol.42)。「偽の過去、偽の未来」と同時期に書かれたので、同じアイデアが姿を変えて登場する。これについてはもっと反復する予定だったのだけれど、さすがにワンパターンかなと思ってやめた。

行かなかった旅の記録

新型コロナウイルスがまだ猛威を振るっていた2021年の夏、紀行文の依頼をいただいた。ステイホームのなか、せめて文章のなかだけでも旅に出たいということだ。架空の旅でもよいという。依頼のあった5日前、8月20日に伯父の葬儀があった。それで、「ネパールに行ったことにした」というていで、ネパールを旅しながら伯父を思う紀行文を書くことにした。

ブロックごとに日付がついているのは、一つには、コロナ禍があったから実際には行けなかったということを明らかにするため。もう一つには、現実に伯父がこの時期に亡くなったことを忘れず記録したい気持ちがあった。

初出は『文學界』の2021年12月号。

その後、年刊アンソロジーの『文学2022』にも収録いただけた。

思いのほか筆が滑らかに運び、普段書かないような本音とか、言わないほうが賢明かなと思って伏せていたこととかが、わりと自然な調子で現れたりもした。これまで、ぼくは自然に本音を書くということがあまりできず、むしろ逆説とか皮肉とか韜晦とかが多かった。でも本当はこういう文章を書きたくて、だからその意味では理想に近いものとなった。何かをつかんだかもしれないと期待したが、いまのところ、この方向性の再現はできていない。

テクノロジー短編ではないかもしれないが、これをここに置くとなんとなく収まりがいい気がする。それで、根底には共通する部分があると考え、このたび収録することにした。

ペイル・ブルー・ドット

2022年の3月、『トランジスタ技術』誌の編集部より呼び出しがあった。恐れていたことが起きたと思った。というのもぼくはかつて、「トランジスタ技術の圧縮」という同誌を扱った短編(『超動く家にて』所収)を許可もなく発表していたからだ。が、編集部は寛容で、実際に求められたのは七百号記念の続編であった。その後、2024年に「世にも奇妙な物語」で「トランジスタ技術の圧縮」が映像化された。それを記念して『トランジスタ技術』誌のかたがたと食事をした際、今度は宇宙をやりたいと、宇宙ものの執筆を依頼いただいた。

掲載は同誌の2024年12月号。

ぼくは基本的に媒体を意識して書いていて、「行かなかった旅の記録」は文芸誌であってこそだし、「最後の共有地」は『WIRED』がなければ生まれなかったと思う。器が生み出す偶然性を大事にしていると言ってもいいだろう。というわけで、『トランジスタ技術』にしか掲載されえない、そういう本来ならありえないような小説を目指してみることにした。

そうするとマニアしか理解できない代物になりそうなものだが(実際、なんの説明もなくマイコンボードの名前とかが出てきたりする)、どういうわけか、本書のなかでもおそらく一番読みやすい、しかも爽やかさを残す話となった。

*

かつて大森望さんがSF作家を「クラーク派」と「バラード派」に分類したことがある。前者はアーサー・C・クラークの諸作品に代表されるような、科学と人類の可能性を信じる人たち。後者はそれをせず、J・G・バラードのような終末を描く人たちだ。それで言うと、ぼくは断然バラード派だった。それは科学を信じていなかったからというより、単純に、科学技術のもたらす退廃的な暗い世界観を美しいと感じていたからだった。当の本人は、子供のころからプログラミングで遊んでいたり、むしろ楽しい側面を享受していた。

この感覚が変わったのが2016年。アルファ碁対李世乭(イセドル)戦で、AIが囲碁のトッププロを破ったときだ。こうした棋戦は人と車が速さを競うようなものだから特に意味はないと言う人もいるが、ぼくにとっては違った。碁が好きで碁の物語でデビューした身としては、アルファ碁には大切な何かを奪われたと感じたし、そう思う自分の感情を誰かに明け渡すつもりもなかった。かくして、いまさらのようにテクノロジーそのものが新たなテーマとなった。退廃的な暗い世界観は、美である以上に、脅威となった。

では、ますますバラード派になったのかと言えば、そうではない。

麻雀漫画の『打姫(うたひめ)オバカミーコ』に、こういう台詞がある。

「右へ行き過ぎれば無謀の谷へ落ち/左へ行き過ぎれば臆病の谷へ落ちる」

麻雀というゲームを尾根道に喩え、勇気を出しすぎると無謀の谷に転落し、慎重になりすぎると臆病の谷に転落するというのだ。「左右ギリギリまで使って歩く奴が強く/だが一歩でも過ぎるとたちまち落ちる」とも語られる。これは麻雀の話だけれど、科学技術に対する姿勢にも置き換えられると思う。楽観の谷に落ちても、悲観の谷に落ちてもおそらくは何かが見落とされる。だから両側の谷を見据えつつ、左右ギリギリまで使って歩いてみたい。

最後になってしまいましたが、作品の収録を快諾いただいた各社の編集部に感謝の意を表します。そして、いまこれを手に取ってくださっているあなたにも。

2024年10月 宮内悠介

「あとがき」より

![[第11回高校生直木賞レポート]語るべきことの決して尽きない議論の中で](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/b/b/480wm/img_bbd34fbdeadd99402785cdc243097297175219.jpg)