東京メトロ東西線で「東葉勝田台」、あるいは大阪メトロ御堂筋線で「千里中央」。行ったことはないけれど、「○○行き」のアナウンスで名前に馴染みがあるという駅は、誰しも一つや二つあるのではないか。はたしてその駅には、町には、なにがあるのだろう。

「どの駅も大なり小なり町というものを抱えていて、そして昨日今日で急にできたものではないわけです。改札を出て歩けば、その町が時代の移り変わりのなかで積み重ねてきたものが、やっぱり感じられる。それは、そこに駅がある理由につながっていたりもして」

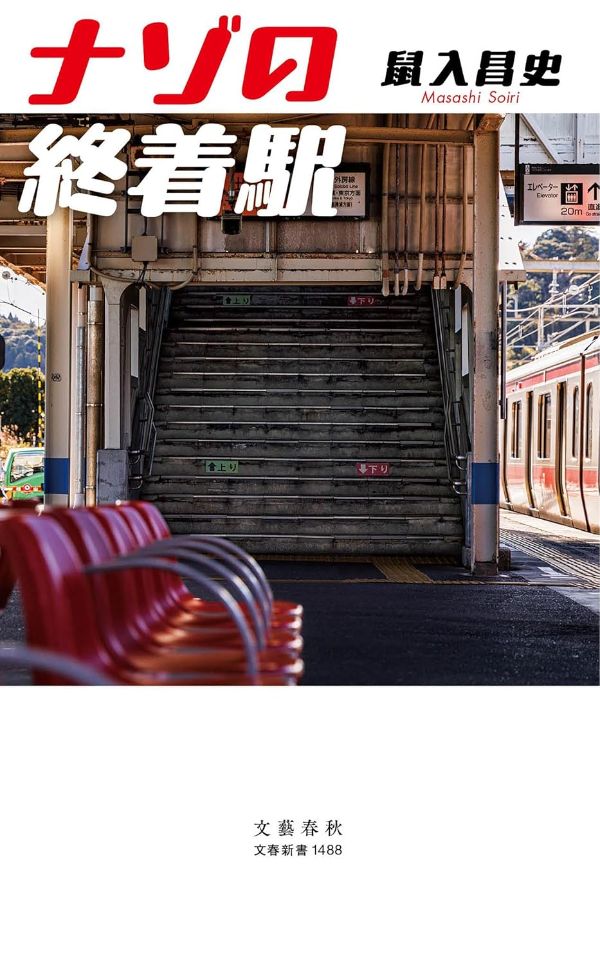

そう語るのは、今回『ナゾの終着駅』を上梓したライターの鼠入昌史さん。さまざまなジャンルの記事の執筆をしつつ、鉄道関係の著作も多い。本書では北は北海道「稚内」、南は福岡「姪浜」、はたまた沖縄の廃線まで、なんらかの形で列車の終点となっている約30の駅、町を訪ね歩き、意外な発見やあまり知られていない歴史を伝える。

「この本は文春オンラインでの連載『ナゾの駅』シリーズで終着駅を取り上げた回をまとめたものなのですが、これまで行ったことのある駅も取材のタイミングで改めて行っています。編集者は『○○駅どうですか』と簡単に言うんですけど、電車だからこそ、行きづらいところもあるんですけどね……。毎週のように出張取材に行っていました」

一駅ご紹介しよう。たとえば大阪はユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)へのアクセス路線として知られるJRゆめ咲線、その終着駅「桜島」。

「USJの最寄駅はユニバーサルシティ駅。桜島駅はその一駅先にあります。乗客のほとんどはUSJに向かう人で、ユニバーサルシティ駅で車内もガラガラになると思いきや、そうはならないんですよ。ここにはUSJの従業員用の通用口があるんですね」

さらに桜島駅前からUSJの外縁に沿って歩き、阪神高速の下を潜る。すると古い団地に古い個人商店、大きな倉庫が建ち並ぶ、およそテーマパークの側とは思えない景色が広がる。

「ゆめ咲線の前身は西成鉄道と言って、桜島一帯にいくつもあった製鉄所などの工場で働く人の通勤輸送、原料や製品の貨物輸送を主に担っていました。USJ開業前、そこはまさに大阪を支えた煙の都だったわけで、桜島駅の周りにはいまでもおもかげが残っています。USJの華やかなイメージと工場地帯とのコントラストが感じられて、個人的にも印象的でした」

取材ではスマートフォンの地図アプリではなく、紙の地図をプリントして町を歩いていたという。

「いちいち電源を点けて地図アプリを開いてだと、どうしても視野が狭くなっちゃいますから。つい他のアプリを開いちゃったりもしますし。それに、地図アプリには情報量が多すぎると思っていて。紙の地図には道路や官公庁の名前ぐらいしか載っていなくて、地形を見ながら『むかしはこうだったのかな』なんて推測しながら歩く楽しみも出てきますからね」

小旅行気分を味わいながら、なにげなく読めて、その駅、町の成り立ちまで教えてくれる本書。そこには、ライター歴20年の鼠入さんの工夫が詰まっている。

「ただの観光旅行記にならないように、構成だったり文章だったり、いろいろと意識しながら書いているんですけど……。こだわりを自分で語りだしたらおしまいですね(苦笑)。誰でも書けそうな本でありながら、案外そうでないというところがミソかもしれません。ぜひ読んでみてください」

そいりまさし/1981年東京都生まれ。様々なジャンルの記事を書きつつ、鉄道関係の取材・執筆も行っている。阪神タイガースファンだが、好きな私鉄は西武鉄道。著書に『トイレと鉄道』『それからどうなった? あのころ輝いた場所の「今」を歩く』『鉄道の歴史を変えた街45』など。