共に歩いていける小説というものは、あまりない。

作品の中に書かれた世界や登場人物はもちろん架空だが、作者によって生を与えられ、実際に存在するかのような感覚を味わうことができる。ただし、読者が生きている時の流れと作品内のそれとは当たり前だが同じではない。連れ立って歩いていたはずが、小説の方が足を止めてしまい、淋しさを味わうこともあるのだ。

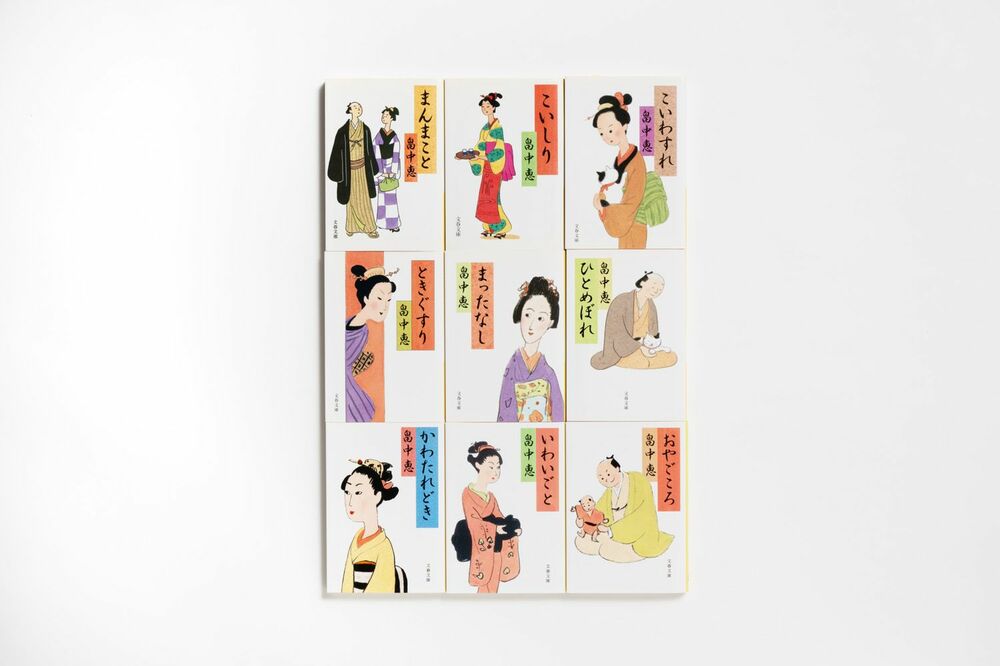

畠中恵〈まんまこと〉シリーズは、読者が肩を並べてずっと一緒にいられる、希少な作品である。各巻に六篇が収録される連作形式でこれまで刊行されており、第九巻に当たる本書『おやごころ』単行本の奥付を見ると、初版第一刷は二〇二三年五月十日発行とある。初出はすべて『オール讀物』、第一巻『まんまこと』(二〇〇七年。現・文春文庫)の表題作は二〇〇五年七月号の同誌に掲載された。二十年近くの間、ファンはこの物語と歩んできたのである。

最初はお気楽者の極楽とんぼに見えたが……

登場人物が少しずつ年を取っていく形式の連作小説では、赤川次郎〈杉原爽香〉シリーズ(光文社文庫)が開幕から三十七年経って継続中なので現在進行形では最長だと思うが、いつの間にかそれに迫りかねない長寿シリーズになってきた。赤川の同シリーズは一年に一作ずつ発表されて、主人公もそれに伴い一つ齢を重ねるというユニークなものだが、〈まんまこと〉の作中時間はそれと異なり、現実の時間経過とは同期していない。だが物語にずっと伴走してきた読者は、同じように年齢を重ねてきた幼馴染のような親近感を、作品と登場人物たちに対して抱いているのではないだろうか。

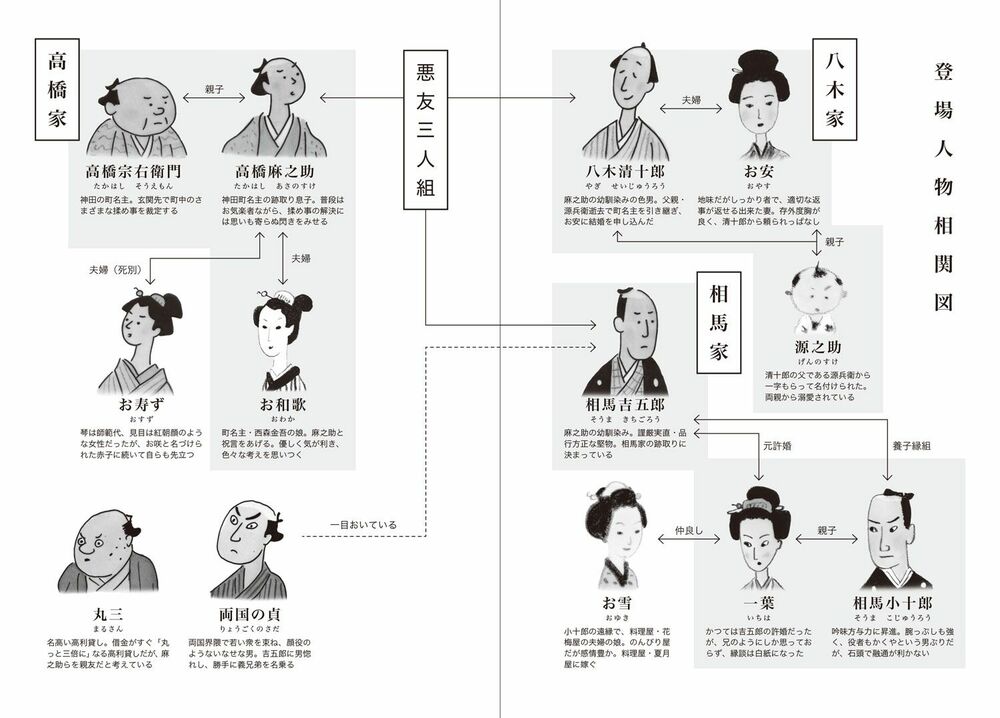

横を向けばそこに、神田の古町名主、高橋家の跡取り息子・麻之助がいる。いつもいる。町名主は士分ではないが、自治と秩序安定のために権限を持たされた存在だ。支配下の地域で揉め事があると、奉行所に届け出が必要な大事でない限り町名主に調停が任されることになる。現在の町会長が法律家の権限を持たされたようなものだ。当然公平であることが求められる。「まんまこと」で初登場したとき、麻之助はいささか周囲から軽く見られる、お気楽者として読者の前に姿を現した。尻の座らない極楽とんぼに見えたのは、実は過去に起きた出来事が原因であり、心根はまっすぐで気持ちのいい青年のままであるということが、いくつかの話を読むうちに読者にもわかってくる。その麻之助の落ち着かない心に少しずつ重しができてくる、というのがシリーズに通された縦糸なのである。

麻之助には八木清十郎、相馬吉五郎という朋輩がいて、何かあれば相談するし、また向こうからも力を貸してくれと頼まれる。そのように緊密な交わりが、しかも気の措けない距離を保って続けられているのが下町・神田の気風なのである。その気持ちのいい人間関係に交じって自分も生きているかのような安心感を物語は読者に与えてくれる。

前巻までの解説で麻之助の来し方については詳しく触れられているので、ここで繰り返すのは止める。実らなかった恋や愛しい人との死別など、その人生にもさまざまな山や谷があったのである。本作の叙述は麻之助の視点が中心になって行われている。それがのほほんとして穏やかなものだからつい忘れがちであるが、年齢なりに辛い体験も積み重ねてきた主人公なのである。ちょうど私たちや、私たちの友人がそうであったように。麻之助が人生の雨降り風間に入れば、わがことのように心配になる。そういった主人公なのだ。

今度こそちゃんと、おとっつぁんになるんだ

シリーズの既刊は、巻ごとに麻之助の人生を動かすような出来事がどこかで起き、それを中心のモチーフとして話も動いていくという形式になっていた。たとえば前巻『いわいごと』(二〇二一年。現・文春文庫)は麻之助に再婚話が持ち上がり、それに関連してさまざまな男女の、縁のままならなさが綴られるという内容だったのである。

『おやごころ』のテーマは、麻之助がしっかりする、ということだと思う。しっかりしなければならない。なぜか。『いわいごと』で妻となったお和歌との間に、こどもを授かったからである。一児の父となるという事実に向けて麻之助の心は逸る。意味もなく町内を走り回ってしまうくらいに急く。そうやっていないと居ても立ってもいられないのだし、体力をつけなければいけない、という気持ちの表れでもあるだろう。その「麻之助走る」の中で彼は呟く。「今度こそちゃんと、生まれてくる子の、おとっつぁんになるんだ。大丈夫、私は頑張るんだから」と。実は麻之助には、せっかく授かったこどもを我が手に抱くことができないどころか、最愛の女性まで失ってしまった、という哀しい過去があるのだ。今はこの世にない二人の影をも背負いながら麻之助は走る。しっかりしなくちゃ、と言いながら走る。

そして、しっかりした、いい男になったと思う。私が感心したのは、「よめごりょう」の話だ。麻之助に因縁をつけに男が現れる。妻のお和歌は、実は麻之助ではなく自分との間に縁談が進んでいたというのである。お和歌が身に覚えのないことだと否定すると、麻之助はこう断言する。そんな縁談は無かったと。無かったことの証を立てることは難しい。だが、突然現れた男と己の妻、どちらを信じるかと言えば「妻を信じるに、決まってるじゃないか」「何で見も知らないお前さんの方を、信じなきゃならないんだ」と。

こんな頼もしい麻之助の姿は、初めて見たような気がする。そして、本作の他の話でも、株は上がり放題なのである。悪友の清十郎が「麻之助は父親になって、ぐっと頼れる男になったと、評判だぞ。親子の諍いの裁定なら、麻之助に頼むのがいいという話まで出てる」とにやつきながら言うくらいだ(「おやごころ」)。「よめごりょう」では、本来は町人の管轄ではない窃盗事件の調査も含めて、三つも同時に頼まれ事をされる始末である。

シリーズを最初から読んできた人は、この麻之助の姿に感慨を覚えるだろう。その契機が妻との間に子を授かったことであることに、人の心が辿る道に、今も昔も変わりがないと私は感じた。一つの命がこの世に誕生するというのは、それほど大きな出来事なのだ。

「おやごころ」の麻之助は、生まれた我が子・宗吾の世話をしたくてそばを離れないものだから、親父から小言を食う。家の者に任せて、仕事をしろと。しかし麻之助の気持ちは痛いほどよくわかる。心配なのだ。授かった命はあまりに小さく、ふとしたはずみでどこかに持っていかれそうである。ちゃんと育つとわかるまでは、つききりで見守っていたい。私事ながら、自分の子が生まれたとき、私もやはり不安な日を過ごした。赤ん坊の寝息はあまりに小さくて、耳を近づけなければ聞こえないのである。その息に耳を澄ましているうちに、夜の闇が鳴る音まで聞こえるような気がした。

そうやって命を守りたいという気持ちが横溢しているのが今回の『おやごころ』という物語である。もう一つテーマがあって、本書で麻之助に持ち込まれる揉め事には、女性が何者かによって脅かされ、困っているという共通項がある。脅威となるのは「終わったこと」のようにつきまとい、今で言うストーカーというものもあるし、「おやごころ」のように肉親が女性の人生を阻害しているという場合もある。一見そうした話に見えない「こころのこり」でも、麻之助が調べを進めていくうちに、ある女性の存在が背景に見えてくるのである。「おやごころ」はいわゆるヤングケアラーの話でもあり、現代にも共通する部分がある。もう一作現代性のある作品を選ぶとすれば「よめごりょう」か。江戸時代の婚姻制度は今とかなり異なり、家と家との間で結ばれるものという性格がある。だから結婚観も違うはずなのだが、この話は最後でふっと結婚によって縛られる女性の本音が立ち上ってくる。

ずっと一緒に歩いていたい主人公になった

〈まんまこと〉シリーズは江戸に住む人々の暮らしを忠実に再現し、現在とは違う社会のありようを描くことで、その時代ならではの心性を浮かび上がらせてくれる物語である。しかしその中に、今に通じるものが封入されてもいる。あからさまに前面には出てこないが、物語が曲がり角を迎えたり、大団円に到達したときなどに、ふっと姿を現すのである。そのアナクロニズム、すなわち時代を超えたものを忍び込ませる技法が、本作をより身近なものとして読者に認識させるのだ。

連作としては非常に完成度が高く、既刊と比べても『おやごころ』は短篇集としての出来が飛びぬけているように感じた。話に小道具や設定を組み込む手つきが巧いのである。たとえば「こころのこり」では江戸店、つまり上方に本店のある江戸支店のありようが、事件を引き起こす原因の一つになっている。また、ある芝居がきっかけとなって事態が動き出すという展開もいい。話に無駄な部分がなく、必要な箇所にふさわしい部品がぴたぴたっと嵌まっている感覚がある。

個々の話がおもしろいのはもちろんなのだが、六話すべてがまったく違う内容である点も工夫と言えるだろう。麻之助が頼まれ事をしてそれを解決するまで、という大枠は同じなのだが、中の展開がまったく異なるのである。「よめごりょう」では一つ問題を解決しようとすると次の揉め事がやってくるという、転がり続ける事態が描かれる。両親の無理解に苦しむ女性を救おうとする「おやごころ」では、手を尽くしたもののどれもうまくいかず、八方ふさがりになった麻之助が発想の転換をすることで打開策を発見する。特に興趣を覚えたのは「麻之助走る」で、表面上の変化はないのに町の中で何かが起きていて、それが町役人たちを動揺させるのである。正体の見えない何かによって今いる場所の安寧が奪われていくのではないか、という不安は現代にも通底するものではないか。

こうした問題に、すっかりたくましくなった麻之助が立ち向かう。たくましくなったと言っても、見かけはそれほど変わっているわけではない。だが、読者は知っている。そののほほんとした顔の下に、どれほど誠実で、優しい心が隠されているかということを。

この人とならずっと一緒に歩いていける。ずっと一緒に歩いていたい。高橋麻之助は、そういう主人公になった。お和歌、宗吾と共に、手をつないでどこまでも。