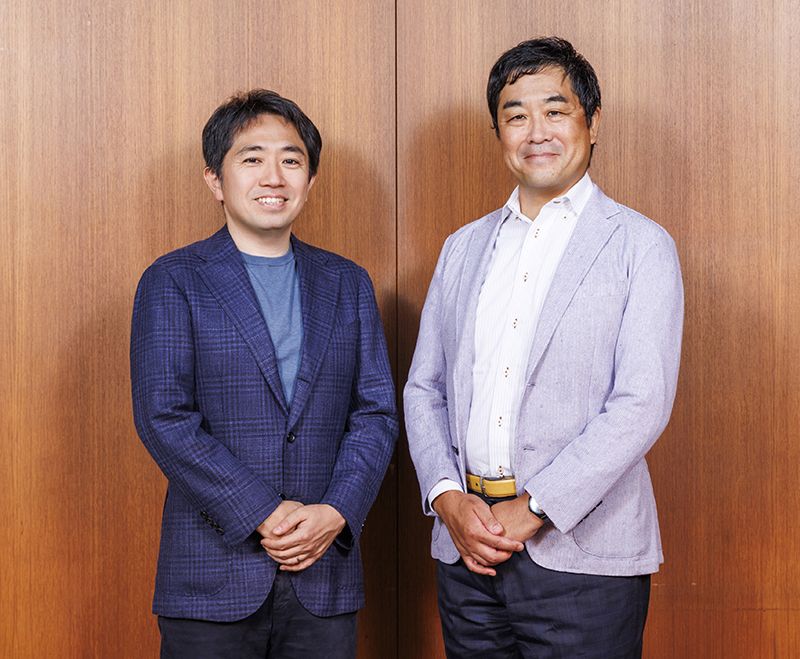

世界初の先物取引所に勃発した“享保の米騒動”を『天下の値段 享保のデリバティブ』で描いた歴史小説家の門井慶喜さん。そして、「お金ではなく、人を中心とした経済を」と説く、元GSトレーダーで『漫画 きみのお金は誰のため』などの著書がある金融教育家の田内学さん。2人がお金とその向こう側について語った対談(『週刊文春9月25日号』掲載)を、一部を編集の上、ご紹介します。

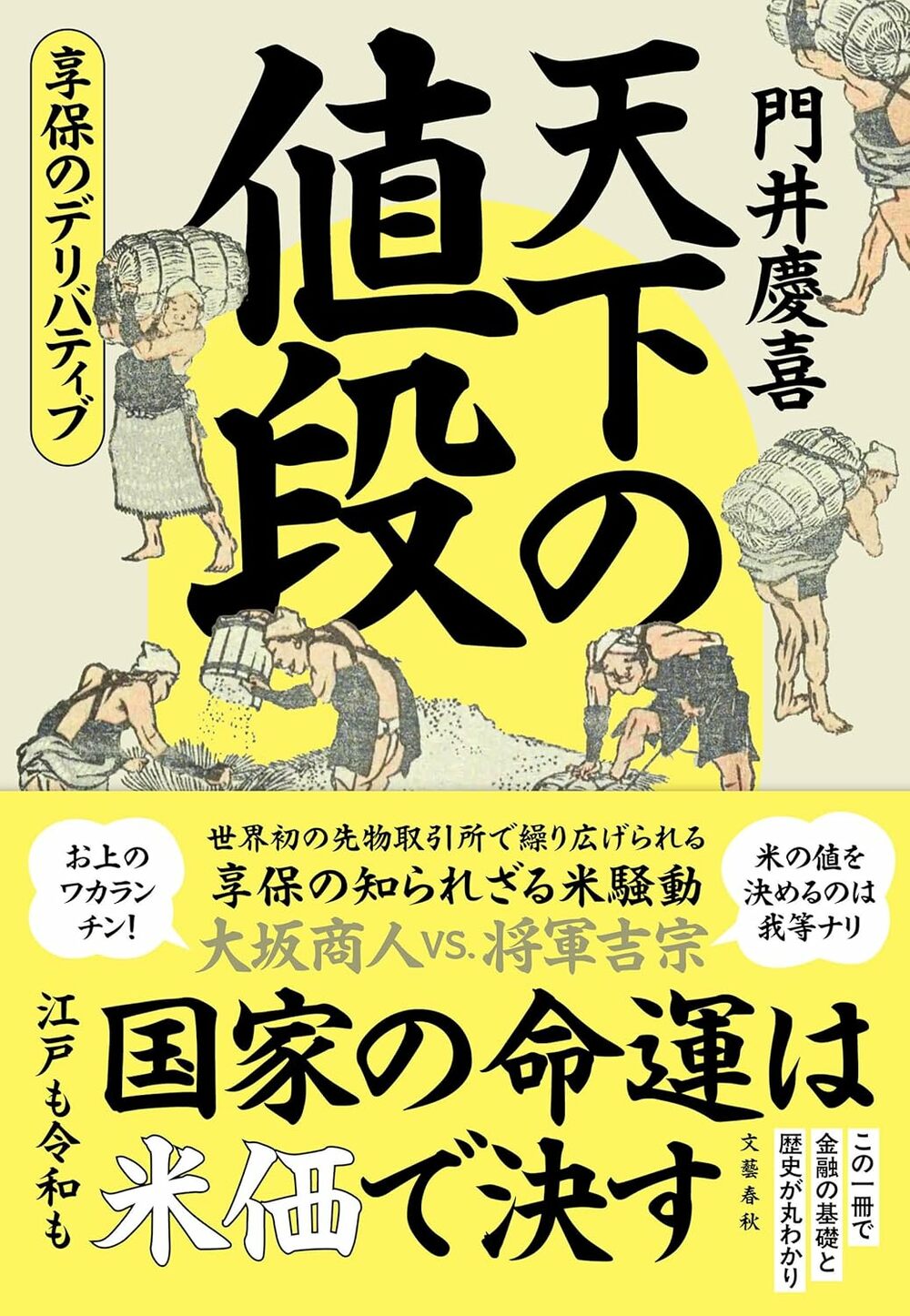

――江戸時代、大坂堂島にあった「デリバティブ市場」を舞台に米商人たちと幕府が鎬を削る『天下の値段 享保のデリバティブ』。このテーマを選ばれたのはなぜですか。

門井 きっかけは、まさに大阪・堂島の書店で平積みにされていた高槻泰郎さんの『大坂堂島米市場』(講談社現代新書)を読んだことです。大坂で自然発生的に出現し、徳川吉宗が八代将軍になる18世紀はじめには、精緻なシステムを備えていた先物取引所。日本初ではなくて、世界初であったことに興味を惹かれました。

また、近年では、生活や老後の不安から、「投資」に熱を上げる人が多いことにも関心があって、相場の原点たる堂島米市場を舞台に作品を描いてみようと思いました。

田内 金融の世界で、大坂堂島が世界初の組織的先物市場だったことは意外に知られていますが、一般には浸透していないですよね。17世紀のヨーロッパにもチューリップ相場のような先物取引はありましたが、堂島米市場がルールを決めて、証拠金を預かって清算するシステムまであったというのには驚きました。

門井 商人は米切手を売買して利ざやを稼ぎます。これが「正米取引」で、いちいち米俵を運び合う必要がない、実に合理的なシステムですが、さらに堂島では、米切手のやり取りさえせずに、“バーチャルな米”を売買する先物取引、「帳合米取引」がさかんに行われます。

田内 僕はゴールドマン・サックスで、日本国債や円金利デリバティブなどのトレーディングをしていたのですが、その頃に感じたような先物取引の臨場感がありありと伝わってきました。

門井 ありがとうございます。帳合米取引とは、帳合つまり帳簿に記入計算することで完結する取引で、1年を3期にわけて決済します。現銀(貨幣)の授受はおこなわず、日々変動する相場によって生じる買値と売値の差額をまとめて、その差額分だけ現銀の授受をするのです。

田内 そこなんです、僕がドキッとしたのは! 主人公の垓太が、限市(最終決済日)の3日前に、ポジション(未決済の取引状態)を閉じて、清算しようとしたとき、「買い越し一〇〇〇石」があることに気付く。

プロのトレーダーを戦慄させたなんて(笑)

門井 反対売買の仕組みですね。反対売買とは、買ったら売る、売ったら買うということで、期限までに買った量と売った量を差し引きゼロにする。帳合米取引は、現在の「商品先物取引」のような現物の引き渡しを、全く想定していないので、米の量に変動があってはならないんです。

田内 だから、みんなポジションを閉じるので取引量はどんどん下がっていく。すでに市場では手持ちの売買をゼロにする帳尻合わせしかできない。垓太が反対売買しようとしてもできない恐れがある。大量の買い越しを取り戻そうとすると、足元を見られて破格の安売りをせざるをえない。これ、どうやって買い戻すんだ!? 真っ青になった垓太の気持ちが手に取るようにわかりました(笑)。

門井 嬉しいです、プロのトレーダーを戦慄させたなんて(笑)。帳合米取引は、仲買人(証券会社)への口銭(手数料)や証拠金を用意できさえすれば、手元に現銀がなくても大量の“米”を動かして利益を上げることができるんですね。その自由はしかし、巨額の損を出し、代銀が支払えなければ決済不履行となり、二度と取引の仲間には入れてもらえない「仲間除け」になることの恐怖と表裏一体でした。

田内 そして、さらにゾッとしたのは、終盤で米価がどんどん下がっていく場面です。

門井 堂島の商人たちが、米価操作の大勝負に出たところですね。

田内 どこまで下がるんだと。下がり続けているのだから、むしろ買えばいいのにと思うんです、あとになってみれば。でも、すでに買ってしまっている分をポジションを閉じるためには売らないといけない。心理的に買えないんです。

これは現在の取引市場でもよく起きることです。2020年4月、ニューヨークの原油先物取引で価格が大暴落しました。新型コロナウイルスの感染拡大で、経済活動が減少し、石油需要が減ったためです。1バーレル=18ドルが、10ドル、2ドル、1ドルと続落し、ついに0.1ドルに。この価格なら損しないと大量に買った人たちがいた。しかし、マイナスで取引されるようになると、証拠金不足で彼らもポジションを閉じる必要がある。こうして、さらなる売りが入り、ついに、マイナス40ドル台まで下がってしまった。

門井 数字上の取引だと、マイナスでも取引ができるのですか。

田内 そうなんです。もちろん、マイナスで現物を買うこともできるんですが、アメリカのどこかの港にタンカーを横付けにして受け取らないといけない。それは普通無理ですよね。だから、とにかくポジションを閉じないといけないんです。

門井 外から見ると数字だけの世界に見えますが、非常に人間臭く、不確実性の高い世界ということですね。

そして吉宗は天下の為政者になった

門井 一方で、面白いことに、一攫千金を狙う参加者が増えるほど、全体の米価は安定する。高騰時、下落時に買い向かおう、売り抜けようと勝負する者が出てくるので、結果として米価の乱高下が少なくなるんですね。

田内 民間の組織によって、米価の安定が図られるのであれば、吉宗は、なぜ彼らを支配しようとしたのでしょうか。

門井 武士の給料が米で払われていたからです。米を換金して生活している以上、米価の乱高下は彼らにとって死活問題でした。

田内 なるほど、まさに米価は「天下の値段」なのですね。

門井 そうなのです。武士は少しでも高く売って手取りを増やしたい。吉宗は「一石=六〇匁」の米価を目指すんですが、実際はどんどん下がります。大坂で大火が起き、蔵屋敷が焼け、正米が不足しても上がらない。そのせいもあって、帳合米取引を目の敵にするんです。幕府非公認の「口約束だけで大金を動かす不実の商い」を取り締まらねばならない、と。武士の生活が商人どもの欲得ずくの売買で左右されるのは許しがたい、ということでしょう。

ただ最初は、私たちには当たり前の、需要と供給でものの値段が決まるという理屈もわかっていなかったのではと思います。

「自分たちで社会の仕組みを作る」という視点

田内 吉宗は将軍就任とともに新田開発を打ち出す。米価が下がっているのが、米が余ってきているからだとは思いつかなかったのでしょう。それで、米の収穫量を増やして年貢収入を増やそうとしたのですね。

門井 彼は当初、徳川家という日本で一番大きな大名で、「武家の棟梁」だと意識していたのでしょう。しかし、堂島の問題に直面し、勉強するなかで、市場経済との付き合い方を理解していったように思います。武士だけではない、日本全体の経済を動かす「天下」の為政者としての視点に目覚めていく。その成長の過程を描きたいと思いました。

田内 自分の家だけの利益ではなく、社会全体のことを考えるという視点の転換ですね。

門井 やがて吉宗は堂島米市場を公認し、帳合米取引を合法とします。それは、米価安定につながる情報の掌握が目的でもあったと思いますが、さらにいえば、市場と個人の利益は矛盾しないということを理解できたからこそ、実行できたのではと思います。米価というのは武士だけのものでも、商人だけのものでもない。日本全体の「天下の値段」なのだと。

田内 現代に生きる僕らがこの物語から学ぶべきなのは、まさにその「自分たちで社会の仕組みを作る」という視点だと思います。今の社会では、ルールは与えられるもの、守るべきものという意識が強い。学校の校則がいい例です。でも本来は、状況に応じて自分たちで変えていくべきなんです。

●「老後が不安」という若い大学生の話を聞き、今の金融教育について2人思うことや、“欲”の先に社会の幸せをどう作るか、そして江戸時代の米商人が米切手を使用して信用取引ができた理由など、対談全文は『週刊文春9月25日号』でお読みいただけます。

(かどいよしのぶ/1971年、群馬県生まれ。同志社大学文学部卒業。2003年「キッドナッパーズ」でオール讀物推理小説新人賞を受賞しデビュー。18年『銀河鉄道の父』で直木賞を受賞。近著に『文豪、社長になる』『天災ものがたり』『ゆうびんの父』『札幌誕生』など。)

(たうちまなぶ/1978年生まれ。東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。2003年ゴールドマン・サックス証券株式会社入社、トレーディングに従事。19年退職。『きみのお金は誰のため』は30万部のベストセラーに。近著に『お金の不安という幻想』(10月7日発売予定)。お金の向こう研究所代表。)