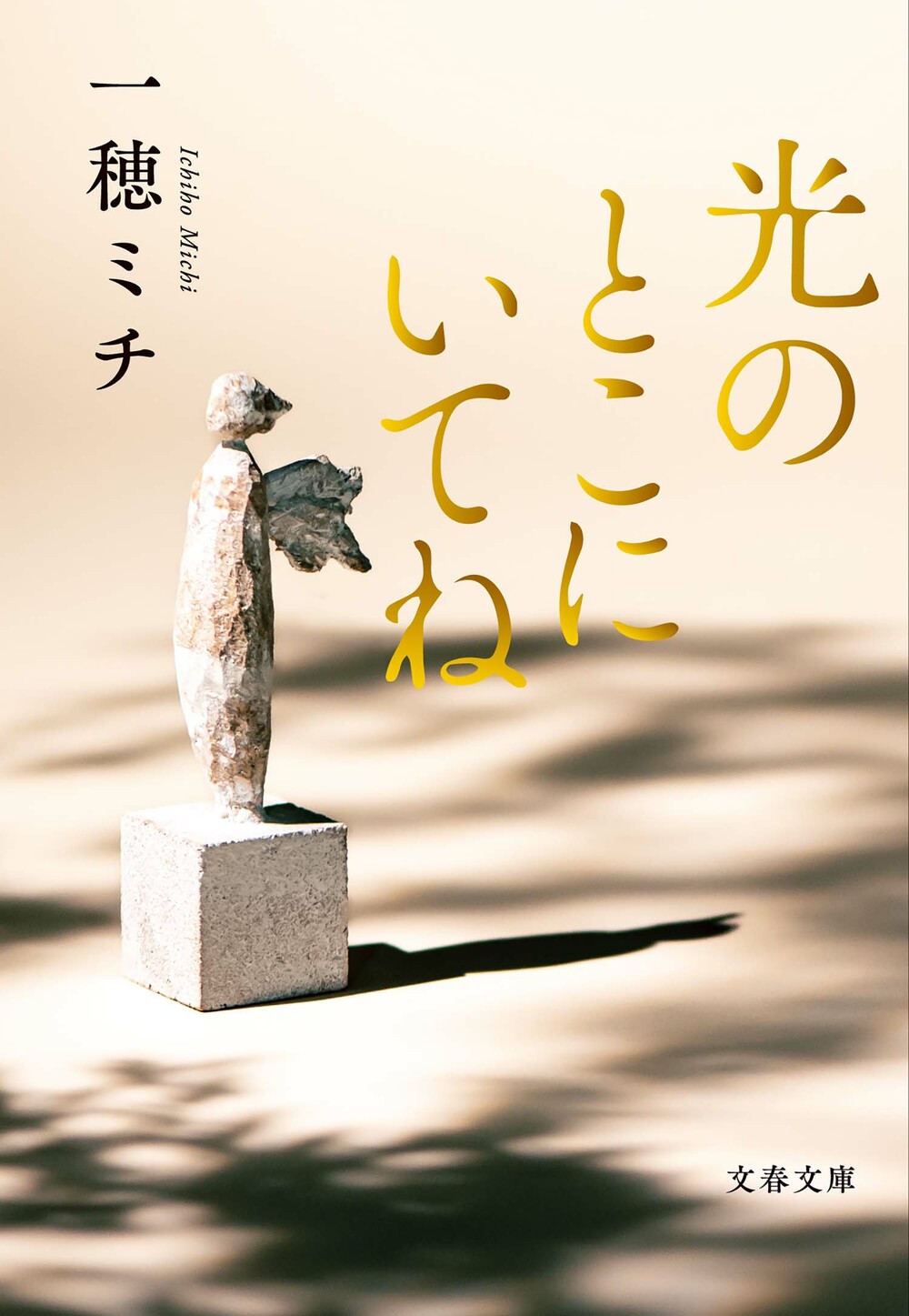

読むたびに印象を変える物語

私の手もとには、『光のとこにいてね』が五種類ある。

まず、連載をまとめたゲラ(校正のために印刷したもの)と、単行本とほぼ内容の同じプルーフ版(関係各所に読んでもらうため簡易的に製本されたもの)。次に、二〇二二年十一月十日発行の単行本初版と、二〇二二年十二月三十日発行の第四刷(え? と日付を三度見してしまった)、そして今回新たに届いた文庫化準備のためのゲラ刷り。

もちろんそのつど理由はあって、単行本の発売時に推薦文を、との依頼を受けて読んだのがゲラとプルーフだったし、第四刷は文学賞の候補に挙がってきたので選考委員として読んだものだった。さらに今回は文庫解説を書くことになり、そのゲラを受け取ったというわけだ。文庫には、単行本初版にのみ折り込みで入っていた掌編までが収められるという。当時は本編を読み終えるまで我慢するため、最後のページをめくったところに挟んでおいたのを思い出す。

それにしても不思議というか不可解なのは、くり返し読むたび、そのつど印象が大きく異なることだ。何度読んでも同じくらい胸に刺さるセリフがある一方で、以前は読み過ごしていた描写に心つかまれ、情緒を破壊されたりする。前回はあたりまえに理解できていた箇所が急にわからなくなることもあれば、逆に、突然すとんとすべてが胸に落ちて茫然とさせられたりもする。おそらく次に読めばまた違っているのだろう。

物語は、まだ幼い二人の少女たちの出会いから始まる。年は同じだが、何しろ対照的な二人だ。

思いこむと一直線でたびたび無茶をする、野生児のような果遠。

大人びた冷静さゆえに本心を行動に移せない、優等生の結珠。

正反対に見えるけれども、それぞれが母親との関係に苦しみ、本音を押し殺して生きているという一点では共通している。

生まれ育った環境の違いからして、本来ならば出会うはずのなかった二人が、ある日運命的に出会ってしまった──そのとたん、物語そのものが光を帯び始める。週に一度だけ会える短い時間が、子ども時代に特有のまばゆい光に彩られてゆく。

たとえば、鉄棒を握ったてのひらの金気くささ。たとえば、古い団地の階段に溜まる湿り気と仄暗さ。たとえば、小鳥の羽根のように他愛のない、けれど相手にとって大事なものを贈られる嬉しさ……。読む者は誰もが、自分でも覚えているとは思わなかった記憶の匂いを嗅ぎ、手触りを確かめるだろう。

描写の作家・一穂ミチ

けれど二人はまもなく、文字通り〈大人の事情〉から会えなくなる。子どもにとって世界は無限なのに、同時に狭く小さく無力で、結局は大人たちの勝手に振り回されるしかない。

再会と二度目の別れは高校生のときだが、それでも彼女らはまだ、親の管理下を離れられるほど強くはないし、親を見捨てられるほど器用でもない。一方的に押しつけられる理不尽さへの怒りは天まで噴きあがるほどなのに、二人とも、悲しくなるほど諦めがいい。なぜなのか。それは、今までどちらもが、タイプこそ違えどそれぞれに極端な母親から徹底的に押さえつけられ、幼い頃から諦めを積み重ねることでしか生きてこられなかったからだ。だからこそ、互いが永遠の特別になったのだ──、という動かしがたい現実を、〈説明〉ではなく、〈描写〉を重ねて描き出してみせた著者の筆力に圧倒される。

神は細部に宿る、というのはほんとうだ。ディテールへの目の配り方にこそ、作家の個性や実力が如実に表れてしまう。もう少し言うならば、細部をどれくらい書き込むか以上に、どれくらい書かずにおくかは重要で、我慢と勇気の要ることだ。読者にこの部分をぜひわかってほしい、登場人物のことを作者と同じくらい深く理解して感情移入してほしい、そう願えば願うほど、つい〈説明〉で行間を埋めすぎ、結果、物語の翼が地上に縛りつけられてしまうといったことが起こりうる。

そのあたりの匙加減が、この著者は何とも絶妙なのだ。

思えば文芸第一作『スモールワールズ』の頃から、否、それより前に別ジャンルで精力的に作品を発表していた頃からずっと、一穂ミチという作家は描写の人だった。

果遠と結珠が大人になってからの再会はさらに苦い。

結珠はかつての家庭教師である藤野と結婚し、小学校の教師を休職して、本州最南端の町にやってくる。なりたかったものにはなれたけれど、現実は彼女に厳しかった。一方、母親の郷里に戻っていた果遠は、祖母の暴力から〈救って〉くれた消防士の水人と結婚して一児をもうけ、今はスナックのママをしている。何しろ狭い町、狭い社会だ。出会わずにいられるわけがない。二人は、またしてもある種の諦めとともに、大人の態度で現実を受け容れ、ぎこちなく旧交を温め合い、新しい関係性を作りあげようとするのだが―。

〈光のとこにいてね〉

という言葉は、考えてみればとても弱々しい祈りだ。〈あなたの光になりたい〉でもなければ、〈あなたの上に光が降り注ぎますように〉ですらない、ただ〈あなただけは光のところにいてくれたら〉という、かそけき願い。三度の別れの場面において、異なる意味合いを持ってくり返されるその言葉は、相手の幸せを願うという点は通底している。それを希う側が常に、光ではなく影のところに立っていることも含めて。

その人なりの真実に触れる読書

果遠も結珠も、互いを想い合うのとは別に、心の他の部分で確かに夫や娘を想っている。藤野に対する結珠の想いは感謝という名で置き換えられるものかもしれないし、水人に対する果遠のそれは罪悪感と似た形をしているかもしれない。けれど果遠は少なくとも水人のために命がけで娘を産み、親から受ける暴力の連鎖を自分のところで断ち切ってみせた。それはやはり、まぎれもなく愛ではないか。

ある意味、二人とも生真面目すぎるのだ。何ひとついいかげんにはできないから、極端な行動に出てしまう。とくに、物語終盤に果遠が出す答えについては、賛否両論あるだろう。もしかすると、とうてい受け容れがたいという読者もいるかもしれない。

それならそれでかまわない。共感や感情移入ばかりが小説の読み方ではない。自分は別の道を選ぶだろうと思いつつも、自分とは違う選択をする人間の、その人なりの真実に触れることこそ最上の読書体験ではないだろうか。

当然のことながら、人生において優先するものは人によって違う。何を幸せと感じるかも異なる。私には、妻の選択をそのつど受けとめようとする夫たちが、ただ物わかりのいい男であるようにはどうしても思えなかった。傍から見れば優し過ぎるほど優しい夫たちは、じつは弱く、ずるい。そのことに彼ら自身もおそらく気づいていて、だからそれぞれに、相手ばかりでなく自分自身もちゃんと幸せになるための選択をしているように見えるのだ。

何をもって幸福と呼び、何をもって不幸と呼ぶのかは、常識を物差しにして決めつけられるようなことではないのだろう。世の中には一見幸福によく似た不幸もあれば、その逆もあるということを、この物語を読んできた私たちはもう知っている。

果遠と結珠にとっての未来は、それでいくとどうなのか。残酷な救済、とでも呼びたくなるその選択をどうか見届けてほしい。

最後に──。この作品は、第百六十八回・直木賞候補となり、その後、第三十回・島清恋愛文学賞の候補に挙がってきた。

二〇二四年の七月、暑い盛りに金沢で行われた選考会の席上では、選考委員それぞれから、「互いが相手を希求する気持ちを描くのに一切の理由をつけていないのがいい」「二度の再会という偶然を情景描写の妙が許している」「この分量の小説を書くのに必要充分な素材」「とにかく巧い」などなどといった評と並んで、某男性委員のぽろりとこぼした、「これはもう、夫たちの入り込む余地ないよ。男ではね、ムリ」との感想が印象的だったことを、ここにこっそり記しておく。

ともあれ、そのようにして『光のとこにいてね』は島清恋愛文学賞の受賞作となった。

一穂さんが『ツミデミック』で第百七十一回直木賞を受賞するのは、そのわずか数日後のことだ。

以来ずっと、彼女は作家として「光のとこ」にいる。