年に一度は受診する健康診断。しかし、ほとんどの人がその結果を活かしきれていないという。ここでは、年間3万人の患者を診察する総合診療医・伊藤大介さんによる新刊『健康診断でここまでわかる』(文春新書)を一部抜粋して紹介します。

健康診断におけるC判定、D判定の“本当の意味”とは――。(全2回の2回目)

健康診断の結果表を受け取り、あなたは最初にどの欄を見るでしょうか?

結果表の形式は受診した病院や医療機関によって異なりますが、それぞれの項目の数値そのものよりも、まずは「A~E」のアルファベットで記載される5段階の判定結果Aに目が行くと思います。

とくに注意すべき判定は?

一般的に、A~Eの判定結果には以下のような意味があります(「日本人間ドック・予防医療学会判定区分」2025年版参照)。

・A判定:異常なし

・B判定:軽度の異常が疑われる

・C判定:要再検査・生活改善

・D判定:要精密検査・治療

・E判定:治療中

私が5段階の判定で、とくに注意すべきだと思っているのは、「C判定」や「D判定」が出たときです。C判定の「要再検査・生活改善」は、分かりやすく言えば「再検査が必要だが、すぐに治療が必要なほどではない状態」です。D判定の「要精密検査・治療」は、検査が必要ということですが、より厳密に言うと「放置すると病気が進行する可能性がある状態」です。

たとえ「要再検査」「要精密検査」などと書かれていても、具体的にどのくらい深刻なのか、患者さん自身で判断するのは難しく、「C判定だから大丈夫だろう」「D判定だけど、病院に行く必要はない」などと高を括ってしまい、つい放置してしまうことも多い。

ですが、一歩間違えれば深刻な病気になりかねない分岐点のような状態でもあるので、私はこのC判定、D判定にこそ注意を払うべきだと考えているのです。

以前こんなケースを経験したことがあります。60代女性の患者Oさんは、40代の時に健康診断を受けて、「中性脂肪」でD判定が出たので、病院に行って再検査を受けたそうです。しかし、今度は正常値が出たため、この時は簡単な生活指導を受けるだけで済みました。Oさんは「D判定でも深刻に考えなくていいんだ」と思うようになり、それ以降は、健康診断でC判定やD判定が出ても、ほとんど心配することなく、医師からのコメントも読まずに放置するようになってしまった。

D判定を放置していたら…

その後、60代になっても、健康診断でD判定が連続して出ているのに、相変わらず放置していました。すると医師から「明らかにひどい心雑音がある。昨年の健康診断でも指摘されていたようだけど、ちゃんと医療機関を受診しましたか? 放置しないで、必ず受診してください」と言われたそうです。その言い方があまりに深刻だったので、私の医院を訪れ、診察したところ、やはり強い心雑音がありました。Oさん自身もむくみや息苦しさなどの症状があったのに「年のせいだろう」と気に留めていなかったことを教えてくれました。

すぐに大学病院を紹介して、精密検査を受けた結果、心臓の弁が硬くなったり、狭くなったりする「大動脈弁狭窄症」になっていたのです。

早急に対処する必要があり、最終的には心臓の弁を取りかえる手術を受けることになりました。大動脈弁狭窄症は加齢や先天性の要素も影響しますが、もちろん脂質異常症や高血圧、糖尿病などの生活習慣病も大きく関わります。

Oさんの場合、40代の頃に受けた健康診断で、中性脂肪がDと判定された時点で処置しておけば、手術にまでは至らなかったはずです。

しかし、C判定、D判定でも、検査項目によって、意味するところが全く異なります。C判定であれば経過観察でよい項目もあれば、すでに病気を発症していてすぐに対処すべき項目もあるのですが、そこを無理に5段階で評価するので、どうしても詳細な状態が把握できなくなってしまうのです。

やはり分岐点となるC判定、D判定の時点で早めに対処し、病気や症状が深刻化する前に「芽」を摘んでおくことが重要です。

「スピード」「レベル」に注目

C判定、D判定が出ているのが、第1章の3大原則で説明した「スピード」の項目か、それとも「レベル」の項目かによっても、意味が変わってきます。

繰り返しますが、「スピード」とは「将来どのくらいの速さで病気を発症するか」を示す項目で、コレステロールや血圧、血糖値、尿酸値、肝機能のALT、ASTなどが該当します。食事や運動など生活習慣次第で、数値が容易に変動し、改善しやすい項目であることも特徴です。一方で放置し続ければ、当然、脳梗塞や心筋梗塞、がんなどの深刻な病気に発展します。

一方、「レベル」は「過去どのくらいのダメージが蓄積したか」「どのくらい病気が進行しているか」を示す項目です。腎機能のクレアチニンや眼底検査、尿蛋白、心雑音、心電図などが該当します。こちらは、「スピード」とは異なり、ひとたび悪くなってしまうと、なかなか元通りにできない、改善できないケースが多いことが特徴でした。薬や手術が必要になり、「これ以上は悪化させない」ということに主眼を置いて、治療していくことが重要になってきます。

C判定で「すでに病気」の状態も

例えば、コレステロールや血圧など「スピード」の項目でC判定が出た場合は「要経過観察」ということになりますが、その本当の意味は「今から生活習慣を意識すれば改善することはできる。ただ、場合によっては精密検査や医療介入が必要になる」ということになります。

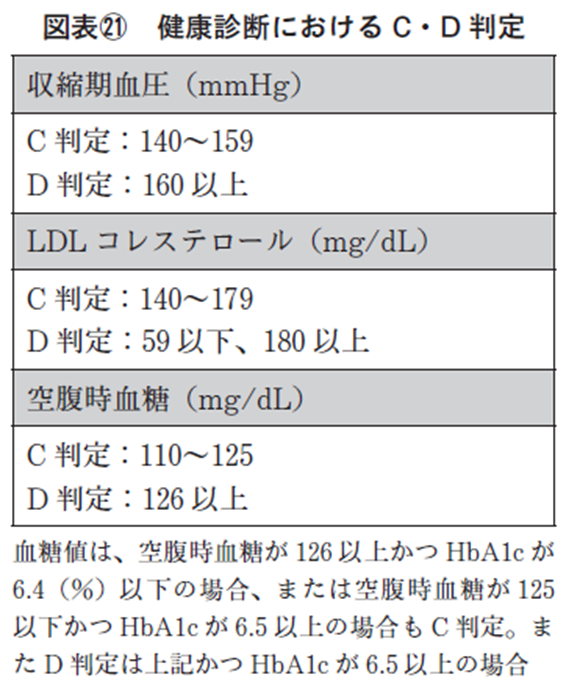

健康診断は「日本人間ドック・予防医療学会」が設定した判定区分を採用しており、血圧、コレステロール、血糖値のC判定、D判定の数値は、それぞれ下の図表㉑のようになります。

健康診断の基準はやや緩め(高め)に設定されているので、「C判定なのにかなり数値が高いな」と驚く方もいるでしょう。その驚きは間違っていません。ガイドラインの基準に照らしてみれば、LDLコレステロールが140(mg/dL)の場合は「脂質異常症」と診断されるからです。

血圧についても、病院の診察時の収縮期血圧が140(mmHg)であれば「高血圧」と診断されます。つまり健康診断ではC判定であっても、すでに病気になっている状態なのです。

そのため、健康診断の「スピード」の項目でC判定が出た場合は、絶対に病院に行くべきです。健康診断では「ただちに医療的介入が必要ではない」という理由でC判定になっているのであって、なにも「病気になっていない」とまでは言っていないのです。

もちろん、「スピード」の項目は生活習慣によって改善しやすいので、病院に行っても必ずしも投薬治療をするわけではありませんし、採血をして医師と一緒に経過観察をすることも多々あります。しかし、だからと言って、C判定を自己判断で放置してよいということにはならないのです。

◆◆◆

この続きは『健康診断でここまでわかる』(文春新書)に収録されています。