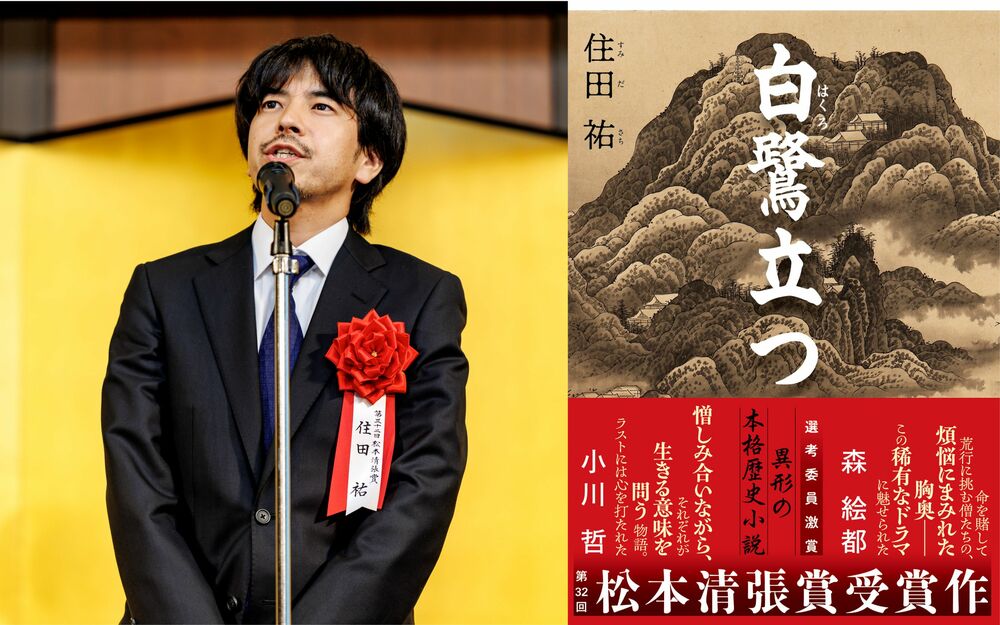

『白鷺(はくろ)立つ』で第32回松本清張賞を受賞し作家デビューを果たした住田祐さん。同賞の選考委員として住田さんの受賞作を強く推したのが小川哲さんでした。

史実を足場にしながら、そこに描かれていない空白を想像力で埋めていく「歴史小説」。お二人が、作品の背景からそれぞれが持つ「小説法」まで、創作の核心を語り合います。(出典:文藝春秋PLUS 前後編の前編)

承認欲求と嫉妬が生む、いがみ合う師弟の物語

――『白鷺立つ』の舞台は江戸後期の比叡山延暦寺。恃照(じしょう)と戒閻(かいえん)という僧侶の師弟が〈千日回峰行〉という過酷な荒行に挑むお話です。この師弟がものすごくいがみ合っていて、その関係性がどうなるのか、そして迫力ある筆で描かれる修行の行く末が興味深い作品です。小川さんは選考の際、どのように感じましたか?

小川:恃照と戒閻は、2人とも天皇にゆかりのある出自という設定です。世間に公表されるとややこしいことになるため、生まれたことは秘匿されなければならない。でも、高貴な血筋であることも確かで、ぞんざいな扱いもできない。生まれた瞬間から難しい立場にある二人が、厄介ごとを起こさないように延暦寺に幽閉されている状態から物語は始まります。

自分の名前を世に残すことができない運命を背負った2人が、僧侶としてどう生きていくかを考えたときに行き着いたのが千日回峰行なんですが、僕が読んでいて面白いと思ったのは、2人を駆動しているものが、純粋な仏への信仰心だけではない点です。そこには見栄や承認欲求が混じっていて、そのせいでお互いの、僧侶としては隠すべき“汚い部分”が見えてしまう。反目し合いながらも、お互いのことを一番分かっているのはこの2人だけ、というスリリングな関係性で話が進んでいきます。もっと言えば、生きる理由をすべて奪われた者たちが、どうにかして生きた証を掴もうとする、すごく熱い話でもあるなと思いました。

「なぜこんな過酷な行に挑むのか」動機への興味が出発点

――2人が自分の存在証明をかけて挑むという、身近で俗っぽいところからスタートしているのが、私たち読者が物語に入り込みやすい一つの仕掛けになっていると思います。住田さんは、この作品をどこから書き始めたのですか?

住田:私は千日回峰行というものを全く知らなかったのですが、延暦寺に見学に行ったとき、ある本で紹介されていて知りました。現代でもこの過酷な行をやっている人がいるということが、まず信じられなかった。普段の私はストイックとは対極の生活をしているので、逆に「千日回峰行に挑もうとする人の動機って何なんだろう?」という興味が出発点になりました。

小川:面白いですね。悟りの境地に至る過程で千日回峰行に挑む人を書こうと思うと、僕らの想像力では太刀打ちできない。千日回峰行というとんでもない荒行に至る人の「動機」という観点からアプローチしたことで、帝の隠し子という設定や、住田さんでも手が届くかもしれない動機が見えてきて、作品として結実したのかなと今お話を聞いていて思いました。

――修行を描く上で、工夫されたことはありますか?

住田:工夫と呼べるかわかりませんが、描くからにはちゃんと調べなければいけないな、と。千日回峰行に挑んだ方が手記を残していて、そこで語られている「こういう風に苦労した」というエピソードをたくさん集めました。「足で歩くんじゃない、腰で歩け」という言葉も、これはいいなと思って取り入れた細部の一つです。

主役を食った“腹立つ弟子”と、改稿で生まれた深み

――恃照と戒閻、どちらに重心を置きながら執筆されましたか?

住田:最初は恃照でした。行に失敗して大変なことになった彼が、その出来事をどう内面化していくのかをテーマにしようと思っていたんです。でも、書いているうちに、戒閻という“腹立つ弟子”を書くのがとても楽しくなって。徹底的に腹が立つやつを描いてやろうと思ってからは、戒閻の比重が増えていきました。

小川:戒閻は本当に、恃照が一番言われたくないことを的確に言ってきますからね。なかなか腹が立つ男です(笑)。

――ほぼ同じ立場だからこそ、お互いの弱点がわかっていて、そこを突いてくる。ある編集者からは「中間管理職の悲哀に共感した」という感想もありました。下からの突き上げという点で恃照に感情移入してしまうと。

小川:上からも下からも言われ、でも自分は何も間違ったことはしていない。確かに中間管理職的かもしれませんね。社長の息子を部下に持っちゃった、みたいな(笑)。

――この作品は、受賞時点の原稿から単行本にする際に改稿されています。選考会で出た意見などもお伝えしましたが、その作業はいかがでしたか?

住田:まず、とてもありがたかったです。当初の原稿では、2人が僧として仏教をどう捉えているのかがほとんど書かれていませんでした。あえて書いていなかった部分もありますし、生半可なことは書けないという怖さもありました。でも、お寺を舞台にする以上、触れないわけにはいかないと思い直し、指摘してくださった選考委員の先生方には本当に感謝しています。

改稿は大変でしたが、ラッキーなこともありました。執筆時に都立中央図書館に通い詰めて文献を探したのですが、応募作執筆当時にはなかった本が、改稿のタイミングで新たに出ていたんです。そこに、その時の僕が欲しかった情報がたまたままとまっていて、参考にすることができました。

――小川さんからは、最終候補時点ではあった戒閻視点のパートをなくした方が、彼の“化け物性”が際立つのではないかというご指摘もありましたね。

小川:そうでしたね。改稿後の単行本を読んで、元々この小説が持っていた要素がより細かく拾われ、厚みが出たように感じました。ぜひみなさんにも読んでいただきたいです。

(後編に続く)

対談の様子は「文藝春秋PLUS」でご覧いただけます。

〈「調べ尽くした後に豊穣な想像力の世界が残っている」直木賞作家・小川哲×松本清張賞受賞・住田祐が語る歴史小説の書き方と〈小説法〉〉へ続く