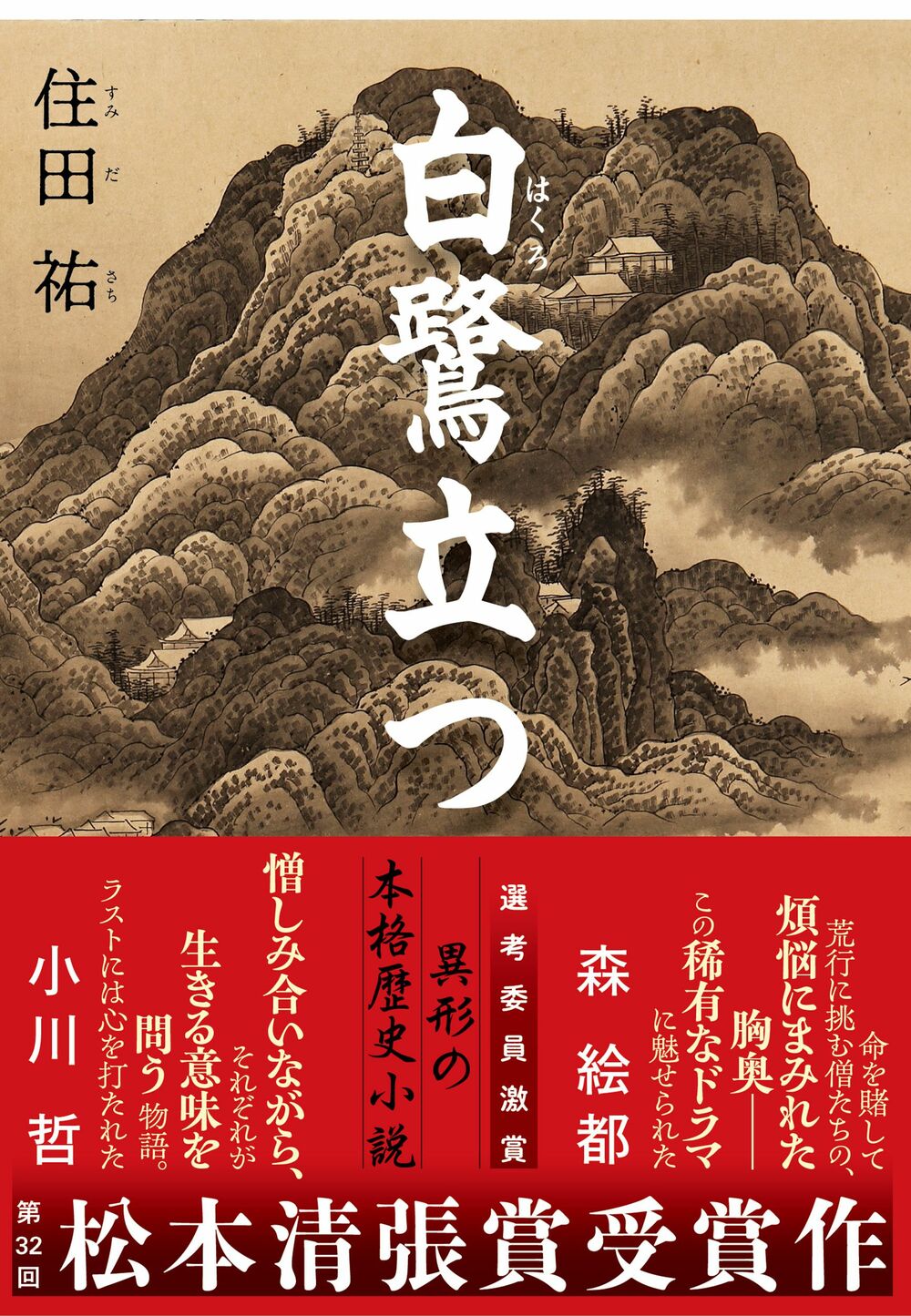

第32回松本清張賞受賞作、住田祐さんの『白鷺立つ』が2025年9月10日より発売となります。

本作は、江戸後期の比叡山を舞台に、「失敗すれば死」といわれる荒行〈千日回峰行〉に挑む二人の僧侶を描く異形の本格歴史小説です。

著者の住田祐さんは、比叡山に実際に行ったことが本作執筆のきっかけになったと語ります。本作で小説家デビューが決まった住田さんの“お礼参りエッセイ”をお届けします。

◆◆◆

登叡のこと

六月半ば、比叡山に赴いた。

目的は二つ。

まずは、拙著『白鷺立つ』が第32回松本清張賞を受賞したことを延暦寺に報告することである。ここで言う「報告」とは、各堂宇のご本尊の前で手を合わせ、心の中でみ仏へ報ずる、ということではなく、字面通り、延暦寺のご住職にご挨拶に赴くという意味である(もちろん、根本中堂をはじめとする堂宇で手も合わせたが)。

私は受賞してからずっと、何らかの形で延暦寺に挨拶を……と考えていた。同寺院の千日回峰行をテーマとしている本作であるがゆえのことだ。

しかし本作は物語である以上、はっきり言うが史実や事実を隅々まで正確に再現しているとは言えない。私の勝手な脚色や事実誤認が、延暦寺のみなさんを意図せずと言えども傷つけてしまうようなことになったらどうしようと、びくびくしていた。というか、今もしている。

ゆえに、挨拶に行くのはかなりの勇気が要った。そのように漏らすと、同居人は「そんな風に思うのであれば、尚更会って挨拶すべきだ」と喝破した。というわけで、彼女にアポイントを取ってもらい(本来私がすべきなのだが、日も迫っていたためやむなく代わってもらった)、勇を鼓し、二人で赴くことになったのである。

今一つの目的は、物語の舞台となる無動寺谷を訪れることであった。

というのも、本作を執筆する契機となったのが、数年前に延暦寺を訪れた際、根本中堂の門を出て坂を上がったところのお土産屋さんで見つけた、『この世で大切なものってなんですか』(酒井雄哉(「さい」の字は正しくは最後から2番目のはらいがないもの)、池上彰、朝日新書)を購入したことなのである。購入した理由は、私が書籍やテレビ番組などを通じて三十年以上池上さんに私淑しているくせにその書籍を知らなかったからという、それ以上でも以下でもない。そして、私は東京へ帰る新幹線の中で千日回峰行を知り、千日どころか二千日回峰を満行された酒井雄哉(「さい」の字は同前)大阿闍梨を知り、堕落とは対極にある人間の実在に頭をぶん殴られたのである。

つまり私が千日回峰行を認知したのは延暦寺から遠く離れたあとであり、その後図書館で文献を渉猟して何とか書き終えたものの、実際に千日回峰行の拠点である無動寺谷に足を踏み入れたことはなかったのである。千日回峰行をテーマとする物語を上梓しようとする者が現地に一度も赴いたことがないというのは、さすがに許されまい。

ということで、湖西線の比叡山坂本駅に降り立ったのが、六月某日の朝九時過ぎであった。実は前日にUSJでコナンやマリオと戯れ、「俗」の極みのような時間を満喫したのだが、これから赴くのは「聖」の極みたる比叡山延暦寺である。金のない私は、「聖」と「俗」を同じ旅程に組み込まざるを得なかった。しかし、その分その振れ幅の大きさから、かえって「聖」を強く意識したような気もする。

すでに真夏といって差し支えない坂本の町を、ケーブル坂本駅へと歩く。一歩ずつ比叡山へ近づくにつれ汗が噴き出てくる。

ケーブルカーの窓から、鏡を延べたような琵琶湖を眺めていると、ほどなくしてケーブル延暦寺駅に着いた。駅舎を出てすぐ左の鳥居をくぐると、無動寺坂と呼ばれる細い山道が九十九折りになっている。

木漏れ日を踏みながら急坂を下りる。通常の山登りとは逆で、往路が下りで復路が上りなのであった。また、その道の一部は回峰行者の回峰道となっている。山道の脇は斜面というより全き断崖である。思わなくてもいいのに、そこへ転げ落ちる己の姿をどうしても思い浮かべてしまう。そして回峰行者はこの道を、ろくに灯りもない深更、跳ぶように歩くのである。行者が「白鷺」と例えられる所以である。

と、私の足下に転がっていた小枝がやにわに前方へ跳躍した。私はマリオもかくやと飛び上がった。小枝のさらに前方には、一匹の蜥蜴が四肢をせかせかと動かして小枝から遠ざからんとする姿があった。小枝は蛇であった。虎視眈々と蜥蜴を狙っていたのだ。蛇に悪いことをした。ん? そうではあるまい。ここは殺生を遠ざけんとする寺域、聖域なのである。私は蜥蜴を救ったのだ。普段「聖」とは没交渉の暮らしを送っている反動からか、たったそれだけのことが何やら意味ありげに思えてくる。由緒ある寺院はまこと不思議である。

ちょっと歩いただけでこうなのであるから、この山を深更に三、四時間、しかも毎日歩けば、回峰行者はさまざまな動物に出会うに違いない。その中には人間に危害を加える者もあるはずであり、事実、無動寺谷には獣よけのための扉も設置してある。たった十五分の下り坂を歩いただけでも、行者の方々の苦労が偲ばれた。

その後、午前十一時からの明王堂の護摩供に参加させていただいた。これは望めば誰でも参加できるものだ。そこでは本物の阿闍梨さまが、正座で足の痺れる私の両肩に畏れ多くも加持を下さった。自分で書いた物語ながら、あの阿闍梨さまの加持を本当に受けてしまった、と何だか申し訳ない思いも抱きながら、感慨深かった。瞑目し、両の手の指を組み、数十年後に訪れるであろう己が死の平らかならんことを祈った。

また、明王堂の鐘の音は思っていたより小さかった。物語冒頭、根本中堂にある天台座主らが無動寺谷の鐘の音が鳴らされるのを今か今かと待つシーンがあるのだが、もしかすると無動寺谷からは聞こえるようなものではないかもしれないと思った。

だが、そこは「聞こえる」のままとした。その方が待っている者たちの焦りや静寂がうまく描ける気がするし、何より、静謐な早暁であればかすかにでも聞こえる可能性もゼロではあるまい、と無理やり己に言い聞かせた。

無動寺谷をあとにし、アポイントを取っておいた延暦寺の寺務所に挨拶に赴いた。

応対して頂いたご住職は、非常に物腰柔らかな方であった。今回受賞した小説は千日回峰行に材を取りました、という話にも優しく耳を傾けて下さった。また、ご本人も百日回峰行を満ぜられたとのことであった。曰く、「千日回峰行を満行した大阿闍梨さまは本当にすごい。私など到底及ぶものではありません」としきりにご謙遜なさっておられたが、午前中に回峰道の一部をほんの少し歩いただけで脚が上がらなくなってしまっていた私なんぞ、たとえたった一日でも回峰道の道程を歩き切ることはできまい。それを百日連続で歩き通した方が目の前で佇んでおられるというのが、何だか現のことではないような気すらしてきた。ましてや、それを千日、二千日と続けられる方がおられようとは……言葉を失うばかりであった。

ご住職のお話によれば、二〇二五年六月現在も、千日回峰行に入っておられる行者さんがお一人いらっしゃるとのことであった。

そこで、ふと午前中のことが頭によぎる。無動寺谷の宝珠院の窓枠には、確かに藁のほどけた行者草鞋が数十足結わえ付けられていた。もしかすると宝珠院のあれは……と問うと、まさにそうだということであった。阿闍梨さまに加持を頂いたときにも感じたのだが、『白鷺立つ』は己が紡いだ「世界」のはずなのに、己がその「世界」に初めて足を踏み入れた感覚に再び陥った。この感覚は、もしかすると誰とも共有できないかもしれない。

ご住職に丁重に礼を述べ、延暦寺をあとにした。

ケーブル坂本駅を降り、比叡山坂本駅へととぼとぼ歩く。タイミングよくホームに滑り込んだ電車の中で涼みながらスマホを開くと、アプリの歩数計は一万歩を少し超えていた。千日回峰行を満行すると、行者は地球一周分の距離を歩くことになるという。およそ四万キロメートルである。「跳ぶように歩く」と称される行者の歩幅がおよそ一メートルだと仮定すると、歩数にして四千万歩である。恐ろしい数字である。しかも、道は平たんではない、険しい山道なのである。私はスマホをポケットにしまった。己が実につまらない、くだらない存在に思えてきた。逆に言えば、たとえわずかであったとしても、千日回峰行の凄まじさへの理解が深まったと言えるかもしれない。

これだから現地へ赴くことは大切なのだと、改めて確認した次第である。

住田祐(すみだ・さち)

1983年、兵庫県生まれ。会社員。2025年『白鷺立つ』で第32回松本清張賞を受賞しデビュー。