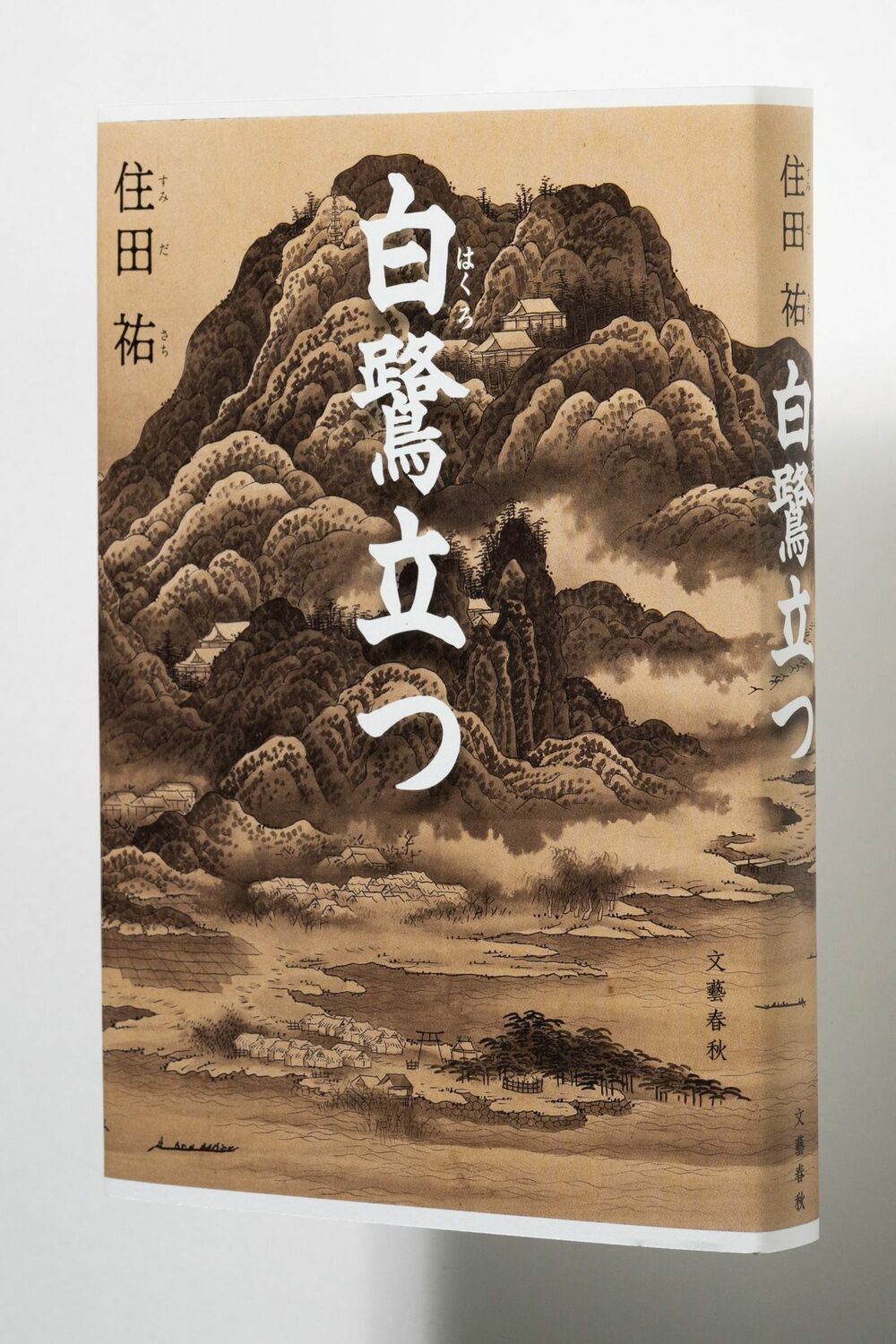

比叡山延暦寺に伝わる、命懸けの仏道修行〈千日回峰行〉に挑む二人の僧侶の姿を描く、第32回松本清張賞受賞作『白鷺(はくろ)立つ』(住田祐)が、2025年9月上旬に刊行されます。異様なエネルギーを湛えた本格歴史小説の誕生に、早くも注目が集まってきています。

そんな本作を、 同じく松本清張賞を受賞してデビューしたのち、『熱源』で第162回直木三十五賞を受賞した作家・川越宗一さんがいち早く読んでくださいました。「何度か声がもれてしまったほど感情を揺さぶられた」という川越さんのレビューをお届けします。

◆◆◆

数奇な生まれに縛られた二人が、生命を賭して自分の存在を確かめてゆく。愚直に。独善的に。迷いながら。あるいは、わき目も振らず。その過程を、本作は濃密な筆致で描く。

ときは江戸時代の後期。比叡山延暦寺には、足掛け七年にわたって合計一千日近く、約三十キロメートルの道のりを毎日歩く「千日回峰行」という修行があった(ちなみに現代まで続いている)。

最難関は、七百日を歩いたところで行う「堂入り」。九日間にわたってお堂に籠り、食わず、飲まず、寝ず、横たわりもせず、ひたすら真言を唱え、最後はさんざんに痛めつけた体で立ち上がり、堂内を三周する。なお現代の知見を借りれば、水を飲まねば四、五日で命の危険に陥る。不眠の世界記録は十一日と十二分である。

まさに命懸けの修行をさらに苛酷にしているのが、失敗すれば自害せねばならない、という掟だ。挑戦者は首をくくる紐、自らを突く短剣、三途の川の渡し賃である六文銭を携えて行に入る。

かくも厳しい千日回峰行を、作中時代の記録では十六人しかやり遂げていない。裏返せば、やり遂げた者の名は記録されて後世にまで残る。ただし裏返したところで、達成が一般的な肉体の限界を超えた先にあること、未達成なら疲労か自らの手による死が待っていることは変わらない。

本作の主人公である恃照は、未婚とされていた天皇の子として生まれた。ひそかに比叡山に預けられたが、尊貴な生まれだから命懸けの修行は許されない。理解ある師のおかげで「達せずんば死」の千日回峰行に挑戦できたが、自らの存在に対する悩みが、ずっと付きまとっていた。

前例のない形で堂入りを終えた恃照に、戒閻という弟子がつく。戒閻は千日回峰行を強く志望するが、彼もまた天皇の隠し子だった。恃照は比叡山の座主から、新たな弟子を千日回峰行に挑ませないよう、つまりむざむざ死なせないように命じられる。

戒閻は恃照に言わせれば「欲望の権化」で、相手の弱みを握って異論を封じるほど狡猾だった。同時に僧侶としての資質にすぐれていた。やがて周囲から一目置かれる存在となり、ついには千日回峰行に入る。

恃照にとって戒閻は面倒この上ない弟子であり、戒閻にとって恃照は念願の千日回峰行への挑戦をはばむ邪魔者だった。ともどもに「この世におらぬはず」の肉体を享けた二人は、親族らしい情も同志めいた連帯感も持たず、激しく憎みあう。肉体を酷使すれば名を残せる千日回峰行に、そして同じ境遇であるお互いに出会ってしまったからだ。

本作が追いかける二人の憎しみは、ラストで一気に昇華する。その展開は圧巻で、ぼく個人は何度か声がもれてしまったほど感情を揺さぶられた。なおタイトルにある「白鷺」とは千日回峰行達成者の異称で、挑戦者の装束が白衣であることに由来する、白鷺、つまりシラサギは優雅に空を飛ぶものだが、本作に限っては「立つ」ほうがしっくりくる。

川越宗一(かわごえ・そういち)

1978年鹿児島県生まれ、大阪府出身。龍谷大学文学部史学科中退。2018年『天地に燦たり』で第25回松本清張賞を受賞しデビュー。『熱源』で第9回本屋が選ぶ時代小説大賞・第162回直木三十五賞、『パシヨン』で第18回中央公論文芸賞を受賞。他の著書に『見果てぬ王道』がある。