〈破天荒なアイデアや奇矯なキャラクターが売りのメフィスト賞から出発した作家が、なぜ“子どもの貧困・虐待”をテーマにした王道の社会派ミステリーに〈転向〉したのか?〉から続く

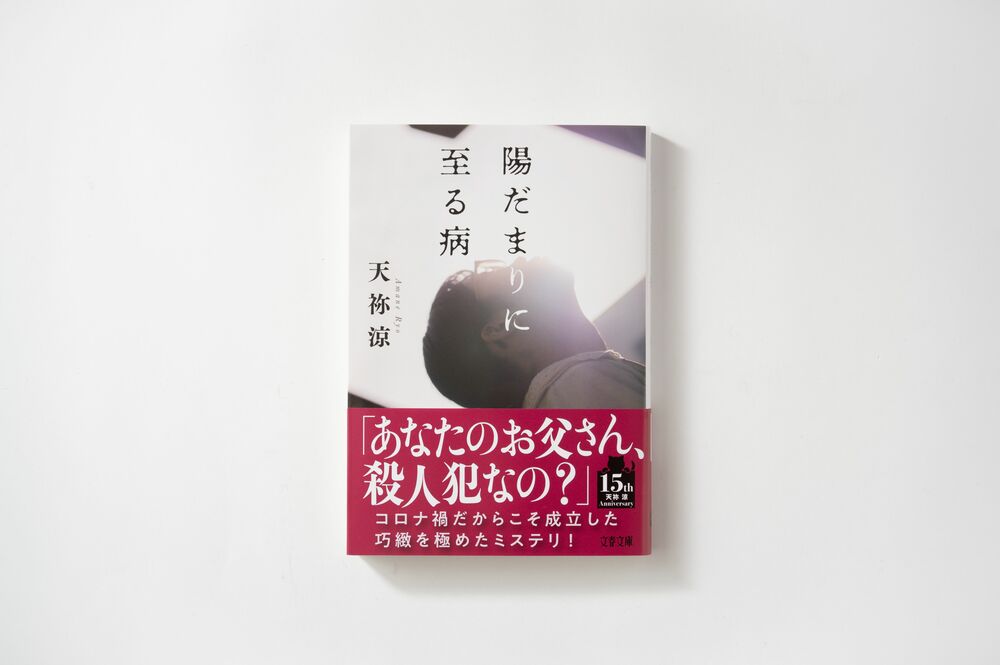

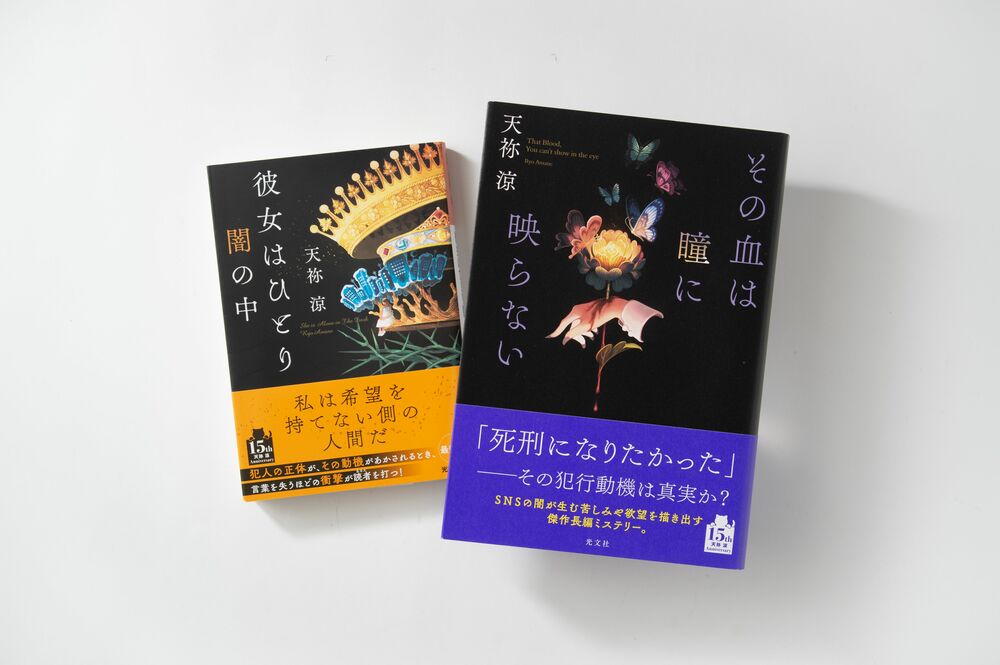

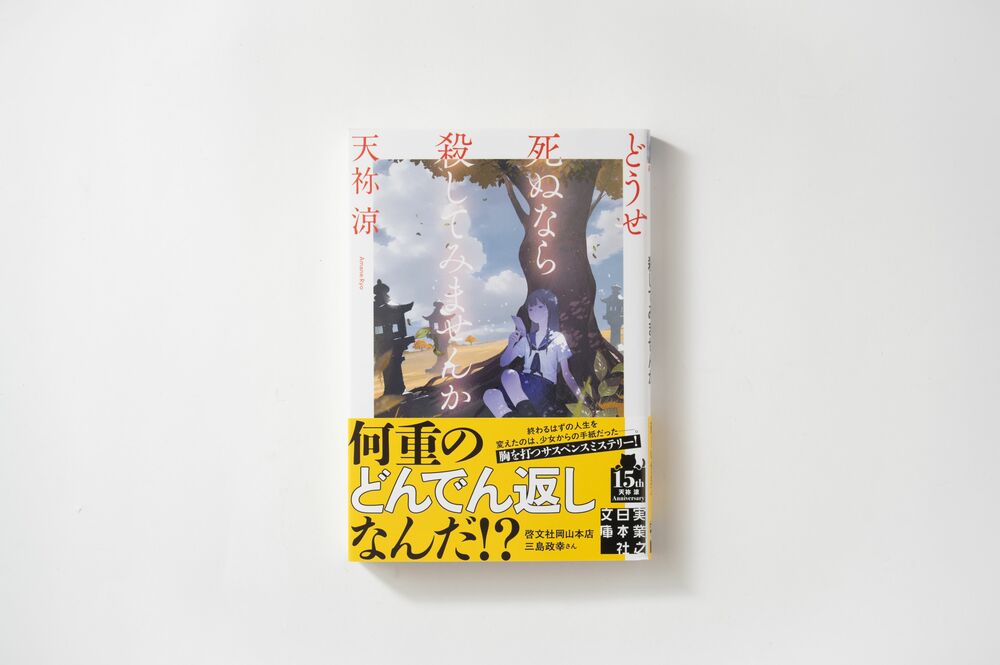

デビュー15周年に当たる今年、『彼女はひとり闇の中』(光文社文庫)、『その血は瞳に映らない』(光文社)、『どうせ死ぬなら殺してみませんか』(実業之日本社文庫)、『陽だまりに至る病』(文春文庫)の4つの新刊が刊行された天祢涼さん。多彩な作風を書き分ける創作の秘密と、それぞれの作品が持つ魅力を、著者自らの口から語っていただいた。

天祢涼の作風とは?

――社会派的テーマとミステリー的要素との兼ね合いについてはどのようにお考えでしょう。やはり、作品によって変わってくるところはありますか?

天祢 作品によって変わりますが、基本は読者さんに知ってほしい・訴えたいテーマを設定し、それを印象深く見せるためにミステリー的要素を使っている感じです。

『希望が死んだ夜に』では、どうやったら読んだ人に「子どもの貧困」を伝えられるかを考えて、少女2人の設定と、あの真相を考えました。『あの子の殺人計画』では「虐待の連鎖」のインパクトを強くするための「アリバイトリック」を使っています。

『少女が最後に見た蛍』に収録されている「言の葉」という短編は「SNSに毒された子ども」を描くため、ちょっと変わった構成にしました。トリックより構成を先行して考えたので、シリーズの他作品と較べると異色かもしれません。この短編を読んで依頼をくれた編集者もいて、思い入れのある一作です。

――デビューから15年、作風もだいぶ広がってきたと思いますが、ご自分の中では大体いくつくらいの路線があって、どのように書き分けていますか?

天祢 基本は、(1)社会派ミステリー、(2)ラブコメ、の2路線で行きたいと考えています。あ、それと割と本格的な警察小説にも着手してますね。ただ、(1)の方が圧倒的に依頼が多く(苦笑)、このままではネタがなくなるな……と危惧しています。だからというわけではありませんが、最近はラノベのご依頼も積極的に受けて、幅を広げようとあがいています。

書き分けに関しては、毎日、執筆前にそのジャンルの本を2、3分読んで文章のリズムをつかんだり、執筆中の小説に合わせた音楽を聴いたりしてモチベーションを高めることが多いです。

コロナ禍を正面から描いたミステリー

――『陽だまりに至る病』につきまして、コロナ禍を作中にがっちり絡めたことも含めて、創作の意図を教えてください。

天祢 構想を練り始めたのは2021年ごろ。当時はコロナ禍がいつ終わるかわからず、不安な日々を送っていました。また、「普通の」学校生活を送れない子どもたちに心を痛めていました。40代の自分にとっての1年と、小中学生のそれとでは重みが違いますから。仲田シリーズは子どもの問題をテーマにしたミステリーである以上、「いまこの状況下の子どもを書かないわけにはいかない」と思ったことが執筆のきっかけです。

ただ、迷いもありました。コロナ禍も、いつかは終わる。そうなったとき、新型コロナをテーマにした小説は一気に「時代遅れ」になってしまいます。身も蓋もない言い方をすれば、時代遅れの小説は読んでもらいにくい。これが何十年も経って歴史の一部となれば話は違ってくるのでしょうが……。

それでも「コロナ禍のいまの自分の心理状態でしか書けない小説があるし、書かないと一生後悔する」という思いが勝り、執筆に取りかかりました。あくまで「コロナ禍で起きた事件」ではありますが、コロナに関係なく、社会が抱えている問題を描いたつもりです。「なにかしないといけない」という焦りのような感覚がある一方、「いまの精神状態でしか書けないものがあるのでは」という思いもありました。

――たしかに当時、コロナ禍という状況にどう対応するべきか、何人もの作家の方たちから相談されたのを覚えています。時代設定をコロナ前に持っていくか、もうコロナは終わったという設定で書くかなど、みなさん迷っていらっしゃいました。

天祢 作家仲間の間でも、「登場人物にマスクをつけさせるべきかどうか」がよく話題になっていましたね。

傑作揃いの15周年の4作品

――『陽だまりに至る病』は、コロナ禍の渦中にあること自体がトリックというか、ミステリーの仕掛けになっているところが秀逸だと思いました。

天祢 ありがとうございます。コロナ禍の中、マスクをつけて東京・町田を歩き回って設定を固めた甲斐があります(笑)。あの時期の町田は人が少なくて、ちょっと不気味ですらありました。「こういう時代がずっと続くのかもしれない」と不安に思った覚えがあります。

――最後に、15周年の今年に刊行された『陽だまりに至る病』以外の3作品について、一言ずつ推しポイントを教えてください。

天祢 『彼女はひとり闇の中』…犯人が事件を起こした経緯と動機。

『その血は瞳に映らない』…SNSの闇に翻弄される人々。

『どうせ死ぬなら殺してみませんか』…手紙を介した、ちょっとずれてる2人の交換殺人。

――『彼女はひとり闇の中』と『その血は瞳に映らない』は主人公が同じシリーズ作ですね。前者では大学生だった千弦が、後者ではネットメディアの記者となっています。『彼女はひとり闇の中』では物語の合間に殺人者の独白が挿入されるサスペンス味あふれた傑作だと感じました。著者の手応えはいかがだったでしょうか?

天祢 千弦は『キョウカンカク』の探偵役・音宮美夜が「普通に大学生をしていたら」というコンセプトで生まれました。だから『彼女はひとり闇の中』ではやたら気が強くて危なっかしいのですが(笑)、『その血は瞳に映らない』では少し大人になっています。

『彼女はひとり闇の中』の犯人独白のシーンはそれなりに長さがあるのですが、2、3日で書き上げました。自分史上最速ペースです。自然と気持ちが昂ぶり、キーボードを打つ手が止まりませんでした。現時点の自分における最高傑作の場面だと思っています(担当さんからもほめてもらいました)。

『その血は瞳に映らない』に関しては、SNSについて書いたためかネット上で思いのほか好評をいただいています。書評も複数いただいており、なかなか高評価のようでありがたいです。そういう小説を書かせてくれた担当さんに感謝です。