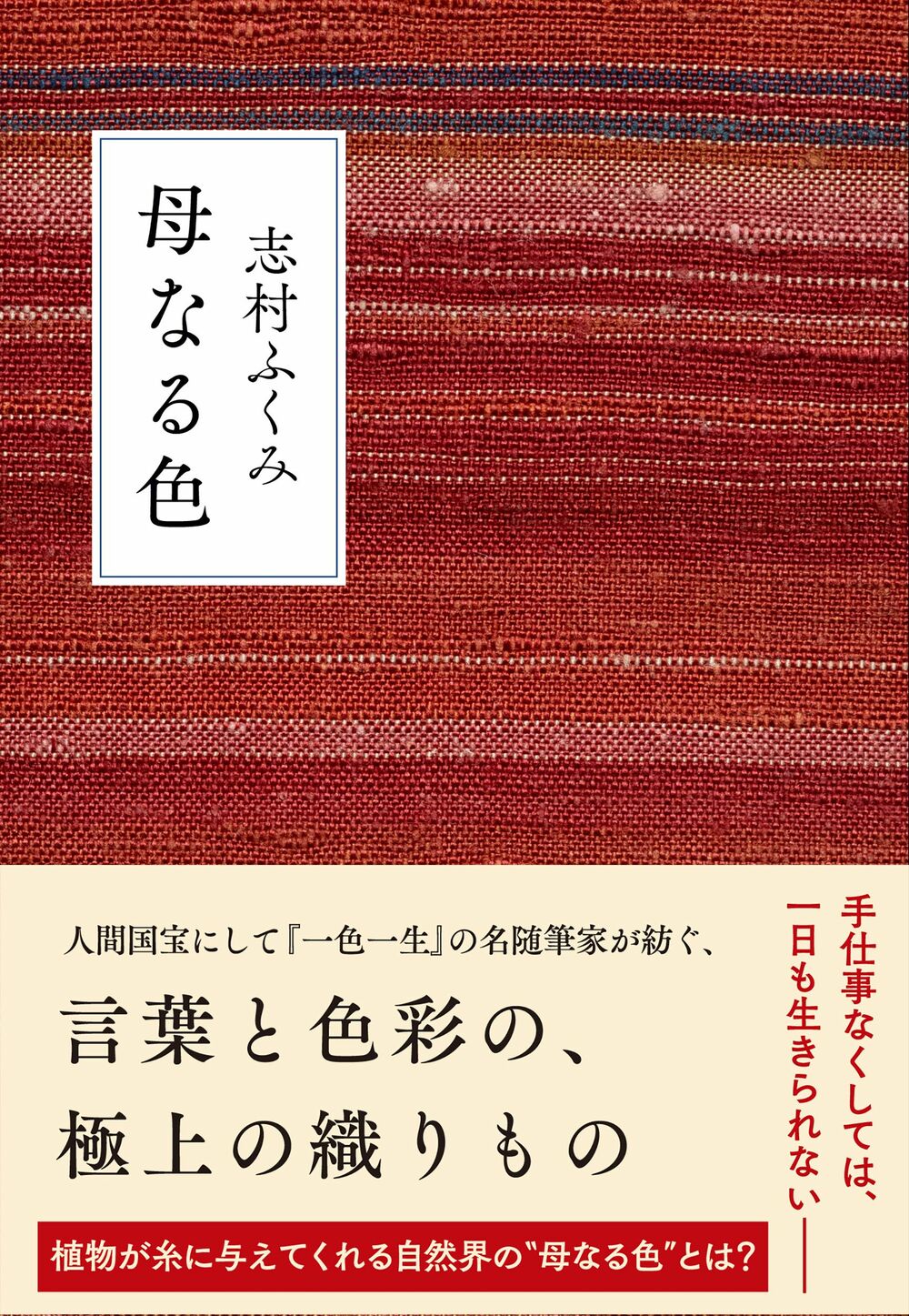

『一色一生』などの著書で名随筆家としても知られる101歳、紬織(つむぎおり)の人間国宝・志村ふくみさん。「手仕事なくしては、一日も生きられない」という志村さんが70代の頃に綴った随筆『母なる色』が今月、オリジナル写真を多数加えて文庫で刊行された。AI時代の到来といわれる今だからこそ輝きを増す名著の魅力を、小説『まぼろしを織る』で染織をテーマにした著書を持つ作家・ほしおさなえさんが紹介する。

★★★

草木染めと機織りを体験して

色というのは不思議なものである。志村ふくみ先生の文章を読んでいると、色というものがものの表面にある装飾ではなく、ある種の生き物のように思えてくる。

数年前、成城学園前にある「アトリエシムラ」に通ったことがある(現在は祖師ヶ谷大蔵に移転)。ふくみ先生の芸術精神を継承する染織ブランドのギャラリーで、先生の教えを受けた人たちがワークショップを開いている。そこで数回草木染めと機織りを体験し、半年かけて帯を織った。

わたしはふくみ先生と直接お目にかかったことはないが、そのようなわけで心の中ではいつも「先生」と呼んでいる。まさに「先に生きた人」であり、ある道を拓かれた人、人を導く人であるということにもよるのだと思う。

自然の色と、人工の色

着物には「染めの着物」と「織りの着物」がある。織った布を染めたのが染めの着物。染めた糸を織るのが織りの着物だ。織りの着物では、染めた糸を組み合わせることで模様を作る。屑繭からとった手紡ぎの絹糸を使った織りの着物を紬と呼び、本来は庶民の着物であった。

ふくみ先生は、この紬の着物を芸術の域に高めた人である。草木染めや藍染めといった天然の染料で染めた何色もの糸を組み合わせて織られた作品は、着物そのものが命を持っているかのようで、見ていると胸の奥がざわざわする。

ワークショップで何度か草木染めを体験した。植物の根や枝や実を煮出し、熱い液に浸して糸を染める。植物から想像できる色になることもあるが、外見からは想像できない色になるものもある。色が糸にはいるのには時間がかかり、何度も染液のなかで糸を手繰る。だんだんと染まっていくそのあいだにも、色というものの不思議を感じる。

昨今は、服飾品も印刷物も人工の色で彩られている。印刷物ならCMYKの数値を変えればどんな色でも生み出すことができる。しかしそこに見える色は実は擬似的なもので、拡大すると4色の点の集合になる。人の目がそれを色と認識しているだけだ。そもそも自然の中にある色も人の目にそう映っているだけで、ほかの動物にはまた別の世界に見えていると聞いたことがある。絶対的な「色」というものはこの世に存在しないのかもしれない。

しかしワークショップで糸を染めるうちに、ここで糸にはいってくる色は、そのような色とは本質的に異なるものであるような気がした。確実に、液体から糸になにかが移動してくる。液体に溶けているなにかを糸が吸いあげていくのだ。

自然界がもたらす色の不思議

本書『母なる色』の中にも、そのような色のあり方、色の不思議がいくつも描かれている。たとえば一章「母なる色」の「八 ももいろ──聖なる樹液──」のなかには「本質的に樹の色はもも色だと思っている」とある。多くの植物の樹液がうすもも色だと言うのがその理由である。

桜染めというものを体験したことがある。桜染めといっても、染めるのは花ではない。花では染まらないのだという。使うのは枝である。花の咲く前の枝を煮出すと、液は赤くなり、糸は桜色に染まる。花を咲かせるための「色」を糸に吸わせるようなものだ。花が咲いたあとの枝を煮出しても、黄色っぽい色にしか染まらないのだと聞いた。

そして、「九 緑──生と死──」には、植物で緑に染めることはできないことが書かれている。ふくみ先生はこのことに強い感慨をお持ちのようで、ほかの著作でも触れられている。葉も茎も緑なのに、むかしながらの草木染めではどの植物を使っても糸を緑に染めることはできない。ただ「藍甕につけた白い糸が甕から揚げた瞬間の数秒は信じられぬほどのエメラルドグリーンなのに即刻、空気にふれた部分からその色は消えて青色に変る」ともあり、たしかに不思議としか言いようがない。

二章「山の手帖」にも、こうした色の不思議が登場する。たとえば「七月」の項に書かれた「露草」。露草の花を絞ると青い液になる。友禅染めなどでは、その液を下絵に使う。露草の青は水で濡れると消えるので、本描きを終えれば洗い流される。下絵の役割をまっとうし、姿を消す。それが記した形は本描きに受け継がれ、布に残る。だから消えてしまうが、無ではない。

藍染めは、藍という植物だけでなく微生物の助けで染める。藍甕のなかで微生物が生まれ、老いていく。寿命は数ヶ月で、染める時期によって色合いが変わる。盛んな時期は濃く、終わりに近づけば薄くなる。その最後に出す色が限りなく薄い青「甕のぞき」だが、一章の「十 藍──青」には、「残念ながら私もまだこれこそ甕のぞきと自認する色を得ていない」と書かれている。

向こうからやってきた色

草木染めや藍染めに携わる人たちにとって、色というのは操作可能な装飾などではなく、植物からやってくる命のようなものなのではないかと感じる。向こうからやってきた色しか得ることができない。採れる色は木によって異なり、時期によっても異なる。同じ時期の同じ木を使っても去年と今年では別の色になったりする。

では、その「向こう」とはどこなのか。「植物」ということもできるが、植物はどうやってその色を生み出すのか。植物自身もまた自分の色がどのように生まれるか知らないだろう。だからそれは、命の奥にある、命のもとにある場所からやって来るもののような気がする。

一章のタイトルは「母なる色」。本書巻末の田中優子さんの解説にもこの「母なる色」とはなにか、という問いが書かれている。「母なる色」とはどんな色なのか。はじめはわたしも読みながらその答えを探した。だが、どこにもどのような色だという答えは書かれていない。

読み終えてから、もしかすると「母なる色」というタイトルは、なにか特定の色を指すわけではないのかもしれないと思った。「母なる色」つまり「母である色」。それは「色(命の向こうからやってくる色)というものが(わたしたちの)『母』である」という意味なのではないか。古来、人がそのような色とともにあったことを書き残したいと考えたのではないか、と思った。

ふくみ先生が歩いてきた道

色をめぐる深い思索とともに、本書にはふくみ先生の生きてきた道が記されている。女性が仕事を持つことについて、そのときどきに目に映る世相について。そこで触れられているのは決して穏やかな日常ではなく、戦地に行って戻らなかった若い兵士であったり、サリンや神戸の少年事件であったり、石牟礼道子さんが著した『天湖』や、ジャパ行きさんについて書いた矢内原伊作さんの詩であったり、その多くがこの世の痛ましい現実である。

二章「山の手帖」に描かれる自然の描写もうつくしいが、死に通じる危険な場所であることも文章から伝わってくる。人はもともと死と隣り合わせに生きている。山の生き物たちと同じように。死から守られている生物などいない。

山の風景はうつくしく複雑だ。自然と付き合うために、自然のなかで生きていくために、人は考えることを学んだのではないか。三章の「手は考える」を読みながらそんなことを思う。人はこれを捨ててどこに行こうというのか、と思う。

人生の先輩が放つ輝き

五章「旅の始まりはまぼろし」の「三 ヘレナ・シェルフベック」にも思わず引き込まれた。なにかこの項には、ほかとは違うたぎるような熱を感じ、その文章がひとりの女性画家の一生をめぐる小説のようにも読めた。老いていくことのなかに命の輝きがある。生まれて、老いて、死ぬ。人の一生は不可逆であり、一種の流れである。この文章を読んでいると、その流れもまた、植物の向こうからやってくる色と本質的に同じもののような気がしてくる。

前を行く人の姿によって、心が熱く燃えるときがある。わたしにとってふくみ先生はそのような存在である。その姿を思うとき、向こうからの光が見える気がする。そうして、掴みどころなく先の見えない人生であっても、命あるかぎり進んでいかなければ、と思う。