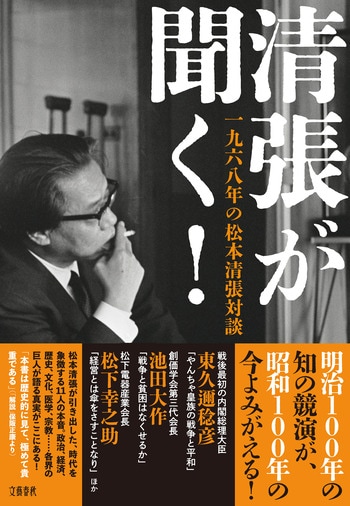

1968年(明治100年)の1年間、月刊「文藝春秋」で連載された「松本清張対談」。戦後初の内閣総理大臣・東久邇稔彦、創価学会第三代会長・池田大作、松下電器産業会長・松下幸之助ほか、時代を象徴する各界の巨人をゲストに迎え、松本清張が本音を聞き出していく伝説の連載が、昭和100年の今、初めて書籍化され、一冊にまとまった。

対談の裏側を知る当時の担当者が、清張の「真正面主義」を証言する。

必ずゲストの真正面に座った清張さん

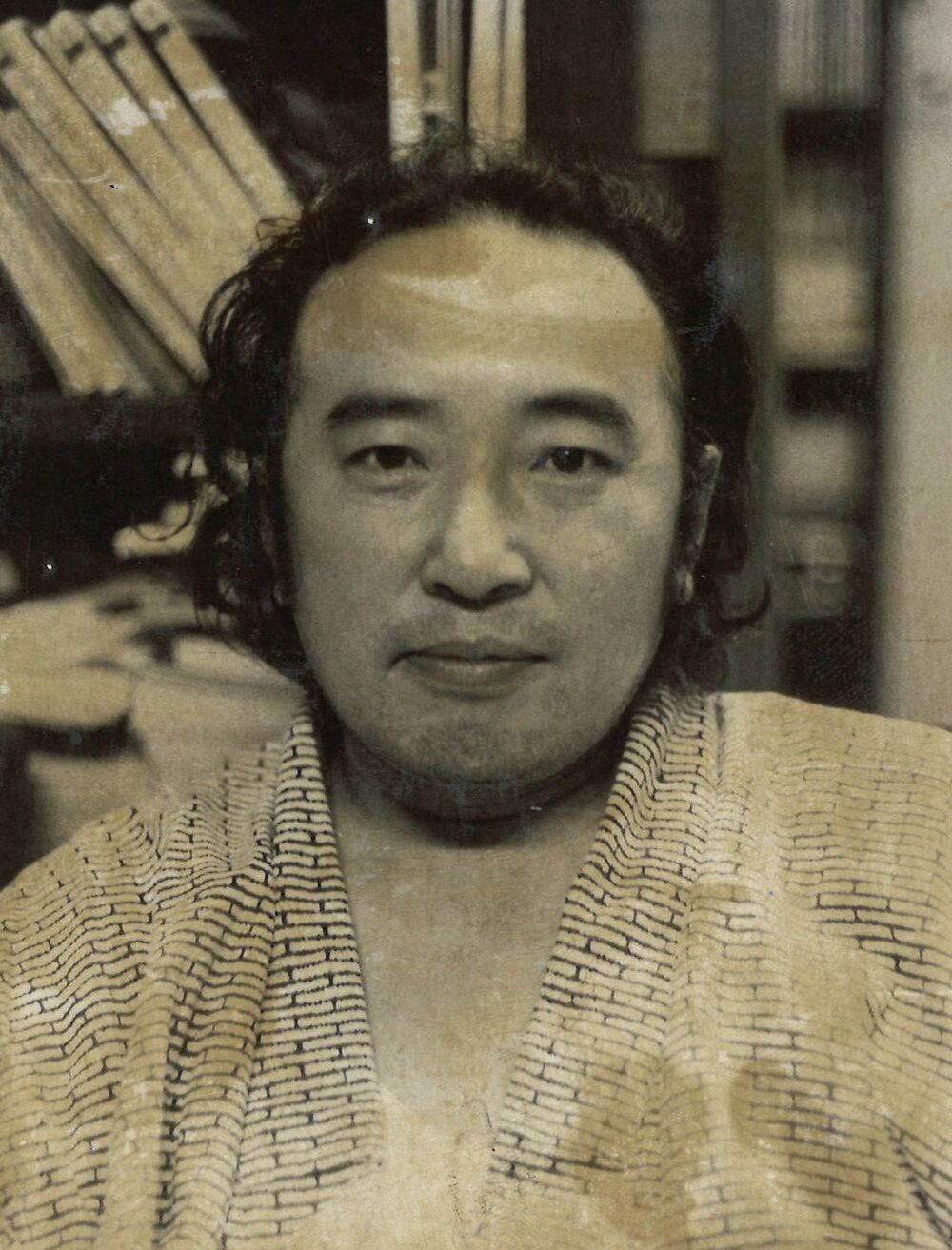

1966(昭和41)年、月刊「文藝春秋」の「火の虚舟〈私説・中江兆民〉」の連載から、私は清張さんの担当編集者となった。その連載が終わると、清張さんは、ひと息つく暇もなく、68年新年号から精力的に「松本清張対談」の連載を始めた。引き続いて「清張対談」の担当になった私は、毎月の人選、対談の準備、ゲラ持参などで浜田山のご自宅へ通いつめた。ジャーナリスティックで、大物好きの清張さんは、第1回・元首相の東久邇稔彦さん、第2回・創価学会会長の池田大作さんとの対談を実現させた。

清張さんの対談の仕方は、いかにも清張さんらしかった。必ず、ゲストの真正面に座るのだ。私は「週刊文春」の大宅壮一さんの対談も1年半くらい担当したことがあるのだが、大宅さんはゲストの斜向かいに座って、視線を編集者とゲストのほぼ半々くらいに向け、厳しい質問は編集者を見ながらするという、変化球的なインタビューだった。

ところが清張さんはゲストの本当に真正面に座って、ぐーっと身を乗り出してくる。清張さんの取材の仕方は「真正面主義」だったと思う。

私が「清張対談」を実際担当したのは2回までで、後は人事異動で代わってしまったのだが、創価学会の池田大作さんと清張さんの対決も面白かった。清張さんは当時60歳くらい、池田大作さんは40歳くらいだったが、固太りの脂ぎったお二人が目を剥きあって、互いにぐーっと体を乗り出している姿は、なんともいえない迫力だった。

池田大作さんとの対談のあと、清張さんは「この次は世界的な大物がほしいね」と、フィデル・カストロ首相に白羽の矢をたてた。フランツ・ファノンやチェ・ゲバラと並ぶ、当時の英雄だった。

「これができたら、外国の雑誌にも売れるよ」

と、自信ありげに笑った。それはそうだが、そんな大それた対談を実現する手立てが、私たちにあるはずがない。

「まかせときなさい。私がやってみる」

それから、清張さんは外務省と日本共産党の二つのルートから話を進めて、カストロ対談は80%位の実現可能性がある、という話になった。想像するところ共産党の線は、ハバナ文化会議の日本代表団に加わることが条件で、日本共産党からキューバ共産党のラインで打診され、かなり色よい返事があったのだろう。

外務省の線はどんな妙手があったのか、私には見当もつかなかった。清張さんはファイト満々だった。担当者の私も、清張さんについて行くことになった。

「私は英語ができないので、キューバに行ってもお役に立たないと思います」

と、弱音を吐くと、清張さんは、

「私はできるから大丈夫。ことと次第では、私が君の通訳をしてあげるよ」

と、うれしそうに笑ったものである。

かくてキューバ行きが決まり、代表団の末席につらなって、私もキューバへ飛んだ。

竹中労さんと遭遇、清張さんが不機嫌に

1967年の大晦日に羽田を発って、メキシコシティ経由でハバナに着いたのは、翌68年1月1日だった。ハバナ空港に降り立ったとき、思いがけない人に会った。ノンフィクション・ライターの竹中労さんである。

この人には何度か取材をしたことがあり、むこうも私の名前を覚えてくれていた。初めての異国で、頼りになる味方に出会ったような気がして、挨拶をかわしていると、清張さんがしきりに私の尻をつつき、早くハバナホテルへ行こうとせきたてた。車の中で清張さんは不機嫌そうに、むっつりと押し黙ったままだった。

ホテルに着いて、ひとまず、落着ける時間になった。

「君はあの男、竹中労と知り合いなのかね」

「ええ、『週刊文春』編集部のとき、芸能関係の取材などで、よく話を聞いた人です」

「君、ああいう悪いのとつき合ってはいけないよ。文壇ゴロじゃないか」

「たしかに何事によらず、かなり過激な発言をする人ですが、そんなに悪い人とは思いませんけれど……」

「ジャーナリストはね、筋の悪い人間とつき合ってはいけないんだよ。ジャーナリストはいろんな人に会うわけだが、長くつき合うのは、筋のいい人間にしぼっていかなければいけない。筋の悪いのと親しくしていると、目が曇ってきて、真実が見えなくなる。そうなったら、ジャーナリストとして失格だよ。君はまだ若いのだから、よく気をつけなさい」

こんこんと諭された。

そのときは、竹中労さんがどのように「筋が悪い」人なのかについての説明はなかった。清張さんの口ぶりの激しさから、竹中さんは何か、清張さんの逆鱗に触れるような文章を書いたに違いない、と思った。

肝心のカストロ対談は難航した。というより、何の手応えもなかった。カストロ首相の窓口と指定された事務所に、朝夕、顔を出して対談の催促をするのだが、話は分かっているが、まだ何の連絡もない、の一点張り。その間、清張さんはキューバの新聞記者のインタビューを受けたり、キューバ国営テレビにも出演した。

清張さんは堂々と英語で応対した。いずれもハバナ文化会議の印象はごくあっさりとすませ、もっぱらカストロ首相について語り、自分はそのカストロ首相と近々、対談することになっている、日本の国民的雑誌「文藝春秋」に対談が掲載されれば、必ずキューバにとって大きなプラスになると信じている、と熱を込めて話した。当局へのアピールだった。

清張さんの英語は、発音は日本風だが、とにかくよく通じた。自分の考え、意志を相手に理解させずにおくものか、という迫力があった。清張さんのお宅へ原稿取りに行くと、ときどき若いアメリカ人女性らしい人と玄関ですれちがうことがあった。英会話の家庭教師のようだった。何年つづいたのだろうか。その特訓の成果を、私はキューバテレビのスタジオで、目のあたりにしたのである。

ラブホテル風に使われるモーテルへ

キューバ革命記念日のパレードでは、カストロ首相が演説する姿を間近で見ることができた。なぜ、あれだけ事前の根回しがあったはずなのに、返事がないのだろう。気の短い清張さんは日ましにイライラがつのって「君、何とかならんのかね。よく黙って辛抱しているね」と、怒りのつぶてが飛んでくる。何とかしたいのはやまやまだが、私の力ではどうにもならない。

1月3日、日本大使館の正月行事に招待され、餅つきを見、そのあつあつのお餅をご馳走になった。そのとき、大使館で下働きのような仕事をしていた肥田野さんという老人が、松本清張という世界的な作家がわざわざハバナまで来てくれたと、下にもおかないもてなしぶり。翌日から数日、会議の合間をぬって、ハバナ市内のいろいろなところに親切に案内してくれた。

ヘミングウェイの別荘、トロピカーナという大きなナイトクラブなど観光名所はもちろんのこと、日本人も働く「キューバ漁業指導センター」など珍しいところにも連れて行ってもらった。

さらに肥田野老は、日本ではその頃まだなかったのではないかと思う、モーテルにも案内してくれた。車でのりつける連れ込み宿か、と清張さんは苦笑した。その頃のハバナに、そんなにマイカーが普及しているとは思えなかったが、とにかくラブホテル風に使われるモーテルがあった。清張さんは肥田野老に、

「車を降りた二人は、どうやってドライブインの係の人に顔を見られることなく、部屋へ入り、お金を払い、部屋から出ていくのか」

と、案内してもらいながら、こと細かく質問攻めにした。ひどく殺風景な部屋だった。壁の片隅に20センチ四方くらいの窓口があり、そこで料金を支払うようであった。いつか小説にするための取材かと思えるほど、あたりを仔細に観察し、熱心に訊きつづけた。この見学が後でまた、一つの「事件」を引き起こすことになったのだ。

帰国してから、清張さんを訪ねたとき、キューバでなぜ竹中労さんを無視したのか、を聞いた。

何年か前、週刊誌「女性自身」に匿名の“清張ゴシップ”が載った。清張さんがヨーロッパ旅行をして帰国の途中、ベイルートに立ち寄った。小説「砂漠の塩」の映画化が進んでおり、主演女優・新珠三千代がその地でロケ中だった。清張さんは陣中見舞いに行ったのだ。長いロケも終わり、映画が完成したあと、清張さんは新珠三千代の労をねぎらって、高価なダイヤモンドの指輪をプレゼントとして持参したが、受け取ってもらえず、すごすごと引き揚げた、というゴシップだったようだ。

「女優に作家がダイヤモンドの指輪を贈った、という程度の話なら、まあ、仕方がない。笑って読みすごせる。しかし、受け取ってもらえず、肘テツをくらって帰った、とまでひどいウソを書かれては、これは許せない」

清張さんのジャーナリスト精神

「こんなひどいゴシップを書くような奴は、ジャーナリストじゃないよ。ジャーナリストにとって大切なのは、真実だ。ウソを書くなんてことは許せない。何度も言うが、こういう筋の悪い人間とつき合ったら、ジャーナリストとして大成しない。君はまだ若いのだから、十分注意しないといけないよ」

清張流ジャーナリスト規範第一条を、再びこんこんと諭されたような気分だった。

それからしばらくして、月刊誌「話の特集」で、竹中労さんの「キューバ紀行」の連載が始まった。どんなキューバ・レポートになるか、私は楽しみに読んでいた。ところがその中に、こともあろうに清張さんと私のことが出てきた。松本清張と文春の記者Oは、ハバナ市内のモーテルにしけ込み、社会主義の国でも結構楽しんでいた、というのである。これはひどい。案内されてモーテルを見学には行ったが、女性としけ込んではいない。しかし、ほんの短い記述なので、清張さんには報告せず、無視しようと考えた。

ところが、すぐに清張さんから電話がかかってきた。

「君、『話の特集』を読んだかね。また、あの男がありもしないことを書いている。あんなことを書かれて、君は平気なのか。早く編集長にかけあって、善処しなさい」

清張さんにそう命令されたら、頬かぶりしてすますわけにはいかない。「話の特集」編集長・矢崎泰久さんに話をして、次号で訂正してもらい、一件落着となった。

カストロ対談はついに実現しなかった。2週間粘ったが、上部から連絡がない、の一点張りで、最後までラチがあかなかった。ラテン系民族のケセラセラ、なるようになるさ気質と、共産党の官僚主義がミックスされた壁は、清張さんの事前の根回し、押しの強さ、迫力の英語力をもってしても、どうしても打ち破ることはできなかった。残念無念、空振りのまま、帰国とあいなった。

しかし、私なりのキューバ旅行の“成果”はあるにはあった。それは、清張さんが考える、いや、無意識の行動の中にあるジャーナリストとは何か、について、具体的に実地教育を受けた、と思えたことだ。清張さんの大いなる好奇心、徹底したインタビューの積み重ね、質問の技術。そして清張さんは、ことの大小に関係なく、事実を曲げてはいけない、ウソを書いてはいけない、という愚直なまでにクラシックなジャーナリスト精神をもつ人であった。

*本記事は北九州市松本記念館発行の『松本清張研究』第8号(2007年6月)「特集 清張とメディア――時代との遭遇“ジャーナリスト”松本清張さんの一面」より抜粋、修正し、松本清張記念館友の会5周年記念誌『[講演集]清張と私』(2006年3月)に掲載された講演録「清張さんの真正面主義」の一部をくわえたものです。