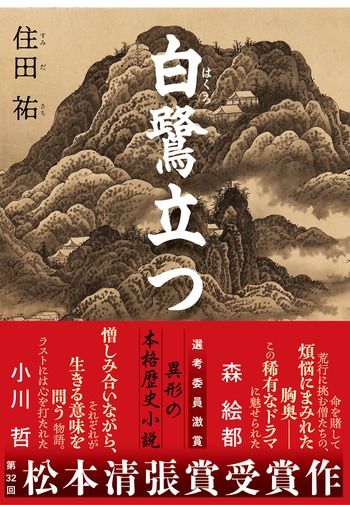

2025年の松本清張賞を『白鷺(はくろ)立つ』で受賞し、9月に単行本デビューした住田祐(すみだ・さち)さん。失敗すれば死という過酷な修行〈千日回峰行〉を題材にした、鮮烈なデビュー作を「素晴らしい筆力。160キロの速球を見た」と激賞したのが、2013年に『等伯』で直木賞を受賞した安部龍太郎さんです。

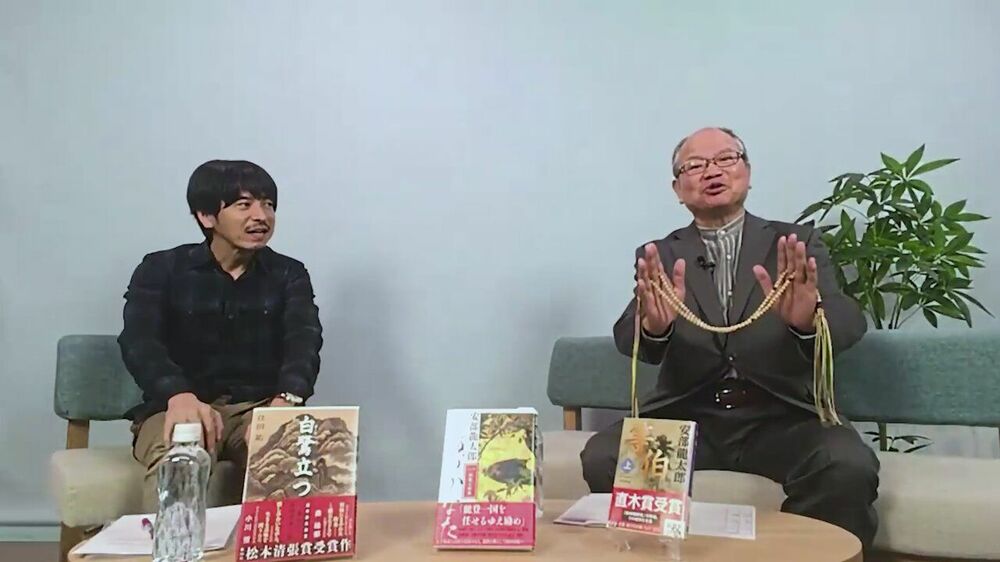

住田さん自身もこの『等伯』に深い感銘を受けていたことから、大ベテランと大型新人の対談が実現。おふたりが「歴史小説への挑み方」を熱く語り合いました(前編/全2回・後編はこちらから)

神様が背中を押してくれたような作品

――まず、住田さんのデビュー作『白鷺立つ』の感想を安部さんから伺えますか。

安部:いや、もう最初から本当にびっくりしました。千日回峰行という、あまり人に知られていないような世界を、これだけ重厚に描ききったことがすごいな、と。それから、物語の展開も非常に上手ですし、取材力と文章の力ですね。特にこの文章の力というものに僕は非常に感動しまして。日本の物語の基本である〈語り〉の文体がちゃんとできていらっしゃる。

住田:まさか、そんな風に言ってもらえるとは思ってもおらず、非常にありがたいんですけれども、ちょっと困惑するところもありまして(苦笑)。〈語り〉の文体というお話も、そこまで深く考えて書いたわけではなく、そのときの自分が「この文体で行くしかない」「この言葉を選ぶしかない」というふうにして、なんとか泳ぎ切ったというような感じなんです。

安部:拝読していて、言葉が綺麗なんですよね。この作品を書くのにどれぐらいの期間がかかったんですか。

住田:書くのにかかった時間は、おそらく半年ぐらいかなと思います。ただ、書く期間よりも調べる期間の方が長かったですね。

安部:これはもうきっとね、神様が背中を押してくれたような作品だろうなと思います。

ドキュメント映像と「ルールを破る」思考実験から生まれた着想

――千日回峰行をテーマに選ばれたきっかけは何だったのでしょうか。

住田:5年くらい前に比叡山延暦寺に行ったとき、土産物店で、千日回峰行を2度満行された酒井雄哉(「さい」の字は正しくは最後から2番目のはらいがないもの)さんとジャーナリストの池上彰さんの対談本が売られていたんです。僕は池上さんが大好きなので迷わずその本を購入し、読んでみたところで、千日回峰行というものを知ったんです。

あまりに過酷で、物語でも読んでいるのかと錯覚するくらいの修行が、この世にあるんだということにまず驚きました。さらにこれを物語にした人はいるんだろうか、もしかしたらいないかもしれないな、というところから作品の構想がスタートしました。

安部:着想から数えると5年くらいはかかっているわけですね。よくここまで調べられていると感心することがいくつもあるんですが、どのように勉強されたのでしょう?

住田:ほとんど書籍です。これまで千日回峰行を満行された方が残されている手記などがいろいろとあり、エピソードをまず集めました。ただ何より筆を進ませてくれたのが、映像資料でした。千日回峰行のドキュメントがあって、映像は文字とは語りかけてくるものが違うので、そこに頼った部分も大きかったですね。

安部:もうひとつ、この作品の出色なところは、千日回峰行と天皇家の問題を結びつけているところですね。主人公のふたりの僧侶、恃照と弟子となる戒閻は、同じように天皇家からある意味捨てられた。その捨てられたふたりが、自分の存在証明のように千日回峰行を目指していくという着想は見事でした。

住田:自分はもともと「ルール」というものについて考えることが結構多くて。千日回峰行には、失敗したら死を選ばされるという鉄則があるわけです。もちろん、それは守っていかなければいけないわけですけれども、もしそれを破らなくてはならない瞬間が訪れたら、人々はどう動くんだろう、と。

ルールやしきたりを破らざるを得ない、枉げざるを得ないシチュエーションが突然目の前に現れたとき、人々はどう慌てふためいて、どう折り合いをつけるのか考え抜いた末に、「失敗したけれども、絶対に自害させてはならない事情のある人間がいたらそうなるかもしれない」と思ったんです。だとすれば、その理由はもうやんごとなき血縁に求めるしかないかなというところで、帝の子という設定に落ち着きました。

安部:いや、これはすごいことで、ほとんど誰も思いつかないと思うんですよ。比叡山は京都の鬼門を守る場所で、天台座主には天皇家ゆかりの門跡を入れる伝統が長く続いている。行を終えた行者が天皇に拝謁できる「土足参内」という制度も、行者のすごさを示すと同時に、天皇家の権威を高める相互作用がある。そこら辺をちゃんと理解してお書きになっているのに感心しました。

――安部さんは千日回峰行を成し遂げた大阿闍梨の方とも親交がおありだとか。

安部:ええ、長年親しくさせていただいて、先ほどお名前が挙がった酒井さんの師である、叡南覚照大阿闍梨からいただいた、数珠を持ってきました。作中でも「真言を唱えながら数珠を揉む」というシーンがありますが、実演しますと、こんな感じで揉むんです。(数珠を擦り合わせながら)「ナウマクサンマンダー バサラナン センダマカロシャナ ソワタヤ ウンタラタ カンマン」……というような感じでね。だから、この作品のリアリティがすごいというのがよくわかるんですよ。

史実とフィクション、言葉遣い……歴史小説家の永遠の悩み

――歴史作家としてデビューしたばかりの住田さんから、大先輩である安部さんに伺いたいことがたくさんあると聞いています。

住田:はい。歴史小説である以上、史実にある程度は忠実に書く必要があると思うのですが、物語である以上、どうしても史実でない虚構が必要になることもあります。まずはそこで気をつけなければいけないことを伺いたいです。

安部:この問題は森鷗外の頃から「歴史其儘(そのまま)」と「歴史離れ」という言葉で、ずっと議論されてきましたよね。どこまで史実を尊重するか――大事なのは、その史実をどう解釈するのかということです。歴史として残っている史実と言われるものも、見るものの立場や方向性によって、同じ歴史でも違って見えるんです。ですから、自分がどの史実をどういう風に読者に届けようとしているのか、その基本をしっかり持つことが大事だと思います。それさえしっかりしていれば、あとは史実を輝かせるためのフィクションでしょう。

住田:『白鷺立つ』でも、〈半行満阿闍梨〉という完全にフィクションの部分があります。そこを怒られるんじゃないかと心配だったのですが、今のお話でまさに史実を輝かせるためだったかもしれないと、少し救われた思いです。

安部:「そこは史実と違う」という批判を受けることも当然ありますが、大事なのはそこじゃない。全体を見て、この史実をどんな物語に仕立てて、何を訴えようとしているのかということのほうが重要なんだ、と僕はいつも思っています。

住田:もうひとつ、言葉遣いについてもものすごく悩んでいます。たとえば江戸時代には江戸時代の言葉や文法があるわけで、史実に従うなら明治以降の言葉は出てこないはずです。でも、それに忠実に書こうとすればするほど読者には伝わりにくくなる。会話文の中で、どれくらいその時代に忠実な表現であるべきだとお考えでしょうか。

安部:いや、それは僕も今でも悩んでますよ。校閲の方に「安部さん、この時代にこの言葉はありません」と言われることもありますから(笑)。もちろん、平安時代の人が現代の言葉を喋っていたらおかしいので、なるべく矛盾のないようには心がけていますが、基本的には、この作品を通して読者に何を読んでもらうかということを優先しています。

自分の中から流れるように浮かんでくる言葉を、いちいちチェックしながら執筆することは難しい。その流れを止めたくないというのがあるので、読み返す時に少しずつチェックして整合性を取っていく、というくらいで許されるのではないかと思っています。