志川節子は二〇〇三年、短編「七転び」で第八十三回オール讀物新人賞を受賞した。しかし短編は、本にまとまるまで時間がかかる。単行本デビューはそれから六年後、二〇〇九年の『手のひら、ひらひら 江戸吉原七色彩』(文藝春秋→二〇一二年に文春文庫入り)まで待たねばならなかった。

『手のひら、ひらひら 江戸吉原七色彩』は吉原で働く人々──遊女だけではなく、その周辺の人々をモチーフにした連作短編集だ。化粧師や植木職人、代筆屋など実在の職業から、遊女に技を仕込むという架空の(けれど存在してもおかしくない)職業に至るまで、その情報の興味深さに引き込まれた。と同時に、全編を貫く吉原という場所の悲しみや闇が圧倒的な存在感で立ちのぼり、感服したものである。

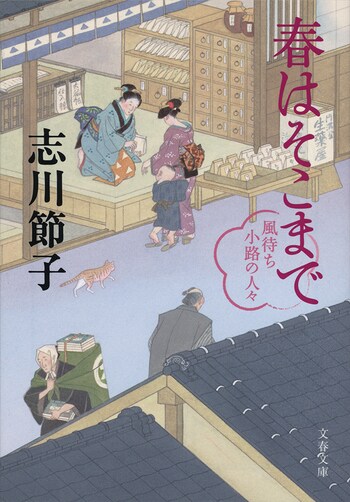

やっと出てきた、と思った。これほどまで書ける人なのだから、ここからはもう一気だろう、と。ところが二作目は、そこからさらに待たされた。三年待ってようやく読者に届けられたのが、本書『春はそこまで 風待ち小路の人々』である。

待ちかねたのは私だけではなかったようで、本書はデビュー二作目にして直木賞候補に名を連ねた。待たされただけの甲斐はあったのだ。

吉原を舞台にしたデビュー作から一転、本書は江戸の市井小説である。連作短編の形をとっているが、第四話以降、物語は一話ごとに完結せずに続くので、どうか順を追って読まれたい。

舞台は芝神明社の近く、目抜き通りから一筋西寄りの通りにある源助町だ。幾つかの商店が軒を連ねている、いわば小振りな商店街。日当りが悪く風通しもよくないため、土地の者は「風待ち小路」と呼んでいる。ところが、目抜き通りを挟んで反対側の筋に、新しい店が並び始めたという。そちらに人が流れるようになると、風待ち小路の商店にも影響が出る。

そんな状況で、この風待ち小路に住む人々が持ち回りで主役になるという趣向で本書は幕を開ける。だが単なる商店街小説ではないところがミソ。本書は職業小説であるとともに、家族小説であり、そして「町」の小説でもある。いや、むしろ、それらの要素が絶妙な融合を見せているところこそが、本書の眼目であると言っていい。

まず、職業小説の点を見てみよう。目を引くのは第一話から第三話だ。

ここでは風待ち小路で商売を営む三軒の物語がそれぞれ綴られる。絵草紙屋、生薬屋、洗濯屋――今風に言えば、書店、薬局、クリーニング店だが、それぞれの商売の工夫が実に面白い。

第一話「冬の芍薬」で描かれるのは絵草紙屋の粂屋だ。当時は地本問屋というエンタメジャンルの版元があり、卸しから販売まで手がけていたが、粂屋はそこから本を仕入れて売る、小売店である。店の中の様子は、こうだ。

店先には、店座敷の半分ほどもある平台が、通りに向かって傾斜をつけて置かれていた。そこへ売れ筋の品を並べるのだ。

粂屋では、木っ端と布切れを組み合わせて小ぶりの幟をこしらえ、「粂屋の一押し」だの「本日売り出し」だのと書き入れて、品の脇に立てている。(中略)

よく出る美人画や役者絵、合巻などは平台に並べ、人気が一段落ちる力士絵や風景画は、鴨居に渡した荒縄へ水引幕のように吊るしている。また、季節に応じた品を集めて特設したり、一人の役者を取り上げ、さまざまな役柄の絵を取り揃えたりしている。

書店をよく利用する人は驚かれたのではないだろうか。「粂屋の一押し」などの幟は、今でいうPOPだ。売れ筋は平台に、そうでないものは奥に。流行や季節によってフェアを行なう。しかも本編には、版元の手代に、あれは売れ筋だから仕入れたい、これは売れないと思うから返すなどと話す場面もある。今とまったく同じである。実に楽しい。

著者の志川さんに「あの絵草紙屋の様子は史実ですか」と訊ねてみたことがある。概ね史実だが、幟を立てるのは創作だ、という答えが返ってきた。「でも、やり手の店主だったら絶対やってたと思うんですけど」と。

その後で、享和二年に出された『画本東都遊』の、葛飾北斎による絵草紙屋の絵を見て手を叩いた。平積みにされた本を客が手にとる様子が描かれているのだが、店頭には、人気作や新作と思しき書名を書いた札が、まさにポスターのように貼られているではないか。やはりやっていたのだ。

第二話「春はそこまで」は生薬屋。おかみさんのアイディアで、精力剤の飛脚売りをやるという話が出てくる。絵草紙の奥付に広告を載せ、遠方からの注文に為替手形で対応する。つまり、通販だ。これも、いわゆるカタログ販売は郵便制度が確立した明治になってからだが、江戸時代から野菜や花の種の飛脚売りは行なわれていたという。

第三話「胸を張れ」は洗濯屋。顧客に通い帳を渡し、洗濯物一点につき、判を一つ押す。二十個集めたら次の洗濯物は無料になる。ポイントカードである。これは創作だそうだが、他の職種では得意先へのサービスの例は多々あるので、決して荒唐無稽な設定ではない。

いやあ、面白い。

もちろん、当時ならではの情報もある。洗濯屋が使うのはアイロンではなく火熨斗だし、本屋の売れ筋は役者絵だ。変わらないところ、違うところ、形を変えたところなどなど、ひとつひとつ味わって読まれたい。まるで自分が風待ち小路をそぞろ歩きながら、店先を冷やかしているような気持ちになれる。

ここまでの三話は職業小説であると同時に、家族小説でもある。第一話では、年を重ねても気分だけは現役ばりばりの父親が、跡取りの息子を不甲斐なく思う。第二話では、女遊びが過ぎる夫に生薬屋のおかみさんが悩まされる。第三話は、父が家を出たあとで母親と二人暮らしになった少年が主人公だ。

共通するのは、反発。そしてそれを乗り越えたところに見えるもの、だ。

絵草紙屋の息子は、父が売れないと踏んだ絵を平台に並べる。父は、他人の提案を「いい考えだ」と感心するが、それは実は息子の考えだった。そういうエピソードを重ねて、信頼とは何かを描いていく。

婚家が辛かったら帰ってきていいと言ってくれた父親が亡くなり、気落ちしていた生薬屋のおかみさんの肝が据わったきっかけは何だったか。洗濯屋の主人はなぜ出奔したのか。どれも、職業描写同様、現代と同じ構図がそこにある。

そのテーマは、第四話「しぐれ比丘尼橋」でひとつの方向を指し示す。風待ち小路の若者たち――つまり各商店の跡取りたちが、自分たちなりに風待ち小路を盛り上げる方法を考えるのだ。「おれたち若い連中の出番だな」と。連携した息子世代による、親世代への反発――いや、挑戦である。

ところが、「なるほど、商店街とその家族の物語なのだな」と思ってページをめくると、戸惑うことになるだろう。物語は少しずつ趣を変えていく。「しぐれ比丘尼橋」では、若者たちの町おこしと並行して、第一話に出てきた粂屋の跡取り息子の恋愛が描かれる。ただ、雲行きがおかしい。

大転換は第五話だ。物語はここから大きく動くので詳細は書けないが、いきなり武家の仇討ちの話になるのである。この展開には虚を突かれた。別の話が始まったかとすら思った。しかし、これもまた、親の仇を討とうとする息子と彼を支える家族の物語なのである。と同時に、これは武士という職業を描いた物語であるとも言える。

ここから物語は、この武家の仇討ちと、風待ち小路の町おこしイベントと、粂屋の跡取り息子の恋模様が、撚り紐のように一本にまとまる。まるで三題噺のようなこのくだりの構成は見事という他ない。

家族、特に親と子というのは縦のつながりである。一方、商店街や町という共同体は、横のつながりだ。縦につながる家族が、家同士の横のつながりを持つ。それが第四話以降の展開だ。物語が進むにつれ、その縦と横のクロスがどんどん広がっていく。町とは、ただその地区を指している言葉ではない。そこに住む人たちがつながってこその町なのだという、その描写が実に見事である。

最近はSNSで「つながる」という言葉をよく目にする。それもいいのだが、私たちはこうしてネットなどない時代から、地縁というつながりを育んできたのだと、あらためて思い出させてくれた。

本書が職業小説であり家族小説であるとともに、「町」の小説であると書いたのは、そういうわけだ。

ここで、本書の大事なテーマが見てとれる。「継承」である。

本書を読んでいくと、おそらく多くの人の頭に「世代交代」という言葉が浮かぶことと思う。けれど決して交代ではない。それは少しずつ、少しずつ、受け継がれていくものなのだ。

商売のやり方。仕事に対する考え方。家族に対する愛情の持ち方、表し方。若い世代がそういったものを、上の世代から少しずつ教わる。反発して、自分でやれると考え、冒険する。親はそれを心配し、ときには過剰に期待し、またときには成長を認めず、ぶつかる。ぶつかって、両方が少しずつ目を開いていく。いちばんいい道を捜していく。

親たちと子たちは、それぞれの世代で手を組んで、それぞれ勝手に風待ち小路を盛り上げようとする。それがぶつかり、勝負のような形になる(そこに仇討ちが絡んでくる)のが第六話だが、その結果をどうかじっくり味わわれたい。決して「世代交代」ではない、ということがお分かりいただけると思う。

江戸時代の絵草紙屋が平台に売れ筋を並べたり、生薬屋が飛脚売りをやったりしていた。今の書店も平台でベストセラーを展開し、ドラッグストアはネットで通販を行なう。これは「世代交代」だろうか? 違う。継承である。

江戸時代に、あるいはそれ以前に、先人が編み出した商売のやり方が、今に伝わっているのだ。それを私たちは自分のものとして、工夫を加え、それを次にまた伝えるのである。縦につながる親と子。そして横につながるご近所や職場。それらが生み出すクロスもまた、継承されていく。

その継承を、別の言葉で、歴史という。

家族の間でも、ご近所さんでも、ビジネスの場でも、人とぶつかることは多い。けれど私たちはそれを乗り越えて多くのものを継承してきた。これからも継承していく。

『春はそこまで 風待ち小路の人々』は、そんな継承の物語なのである。