阿部智里のデビュー作『烏に単は似合わない』を読んだとき、その筆力と構成に驚き感心しながらも、ひとつだけ気になることがあった。それは「姫君たちのところにぜんぜん顔を出さなかった若宮は、いったいその間、何をしてたの?」である。

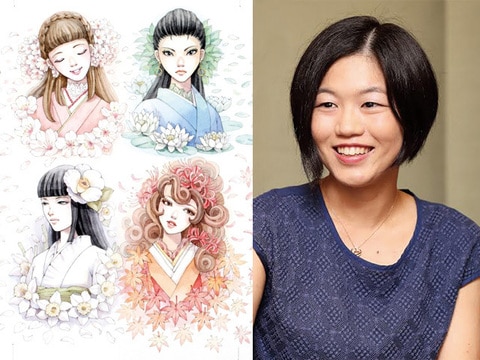

『烏に単は似合わない』は八咫烏の化身たちが暮らす土地で、そこを統べる若宮の妻の座を巡り4人の姫たちが鎬(しのぎ)を削る物語だ。実にエキサイティングだったが、姫たちのあれこれの間、肝心の若宮がまったく姿を現さないのである。その割に姫たちの内情に詳しかった。これが不思議だったのだ。

だから『烏は主を選ばない』を読んだときには、思わず「こう来たか!」と叫んでしまった。なぜなら本書はまさに「その間、若宮は何をやっていたか」の話だったのだから。

デビュー作の続編、ではない。スピンオフとも違う。『烏に単は似合わない』と『烏は主を選ばない』は、同じ時期の出来事を異なる視点で描いた一対の物語なのである。ジャンルはまったく異なるが、氷室冴子の『多恵子ガール』『なぎさボーイ』(ともに集英社eコバルト文庫)を想像していただければいい。どちらから読まれてもかまわないが、2冊そろってようやく全貌が見える仕掛けになっている。

『烏は主を選ばない』は、若宮の近習である雪哉の視点で進む。この土地には東西南北の名を持つ4つの一族がいて、全体を統べる宗家の下で(あるいは裏で)力を得んと策謀を巡らしているという設定だ。先に書いた4人の姫たちもそれぞれの家から派遣されており、入内も権力争いなのである。

北の地方貴族の出である雪哉が、ひょんなことから若宮の側仕えに抜擢される。ところがこの若宮が実に奇矯な人物だった。自分勝手だし、無茶な命令は出すし、しきたりは破るし、花街にも通っているらしい。宮廷の中ではこの若宮、うつけと評判なのだ。

もちろんそこには理由がある。こういう設定にはつきもののお家騒動だ。彼の異母兄を世継ぎの座に着かせようと画策する者たちによって、若宮は命を狙われているのである。型破りな行動にはすべて意味がある。本書は若宮が裏切り者をあぶり出し、我が身の安寧を――ひいては国の安定を図るという物語なのだ。つまり、姫君たちのもとに顔を出さなかったのは、敵だらけの中で戦っていたから、なのである。なるほどそれじゃあ仕方ない。

本書の読みどころはまず、雪哉と若宮の掛け合いにある。雪哉もまた複雑な出生を持ち、ある理由で偽りの自分を他人に見せていた少年だ。しかし自分以上に複雑で、自分以上に見かけと本性の違う若宮を目の当たりにし、次第に素の自分を出すようになる。

ふたりの会話はまるで漫才のようで読んでいて頬が緩んでしまうこともしばしばだ。他の人物(いや烏物か)も含め、キャラクターが魅力的というのはこの著者の大きな長所だろう。

個性がはっきりしている分、ともすれば作り物めいて見えそうな人物造形だが、それに深みを与えているのが、誰が信じられて誰が裏切っているのかという謀略小説としての側面だ。そもそも雪哉も若宮も他人を偽っているのである。他の人物が見かけ通りのはずがない。前作で見せた「騙(だま)しの妙」は今回も健在で、真相は想像の右斜め後ろから飛んでくる。

しかし、ただ驚かせるだけでは「人物に深みを与えた」とは言えないだろう。大事なのは「誰が」よりも「何のために」他人を偽るのかにある。どうか裏切りの動機に注目願いたい。自分のためか他人のためか、そこにすべての答えがある。

ところどころで『烏に単は似合わない』とクロスするのも愉しい。雪哉が桜花宮(姫たちが暮らす場所)に入り込んで捕まってしまう場面は、前作にもあった。なるほど、前作ではただ単に間抜けな若者にしか見えなかった雪哉には、こういう事情があったのか。それがわかって前作を再読すると、初読のときとはぜんぜん違った絵が見えてくるのである。これは愉快だ。

と同時に、ひとつの出来事は視点を変えるだけでこれほど別物になってしまうのかと驚かされる。待てよ、ということは本書単体でも視点を変えれば違う絵が見えるのではないか? ――この発想こそが、本書の「騙しの妙」の根幹と言っていい。

小説で視点人物を変えることはさほど難しくないが、読者に視点を変えさせるのは困難だ。ところが本書はさまざまなエピソードを通して「見えるものだけで決めつけるのは危険」と伝えてくる。小説も然(しか)り。人も然り。

宮廷謀略小説であり、少年の成長物語であり、驚きのミステリでもある本書。しかしきっとまだ隠された顔があるはずだ。期待せずにはいられない。