奥野修司が密貿易時代を追っていると聞いたのは一九九七年のことだった。当初、僕は難しいだろうと思った。資料がほとんど残されていないからだ。しかも密貿易時代に生きた証言者たちが高齢で、中心人物たちは僕の祖父も含め他界していた。それに証言は近親者を内部告発することにも繋がり、記録することを前提に語ってくれるとは思えなかった。もし密貿易時代を記すことがあるのなら、それはフィクションで再現する他はない、そう考えていた矢先の奥野の発言に、無謀だと思うのと同時に、先に述べた沖縄の事情を重ねた。

もしかすると、これができるのはヤマトンチュ(本土の人)の作家かもしれない。かつて『歴代宝案』を編纂した中国人のように、密貿易の歴史は外部の筆者によって記される日を待っていたのかもしれない。

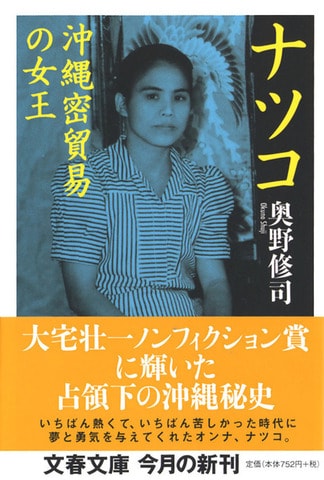

十年近くの歳月を費やして完成した本書は、やがて語りからも消えていく時代を記述することに成功した。読み終えて、これは闇の歴史ではなく、光の歴史なのだと改めて思う。あのとき闇商人たちが危険を顧みずになぜ無謀な商売を続けたのか、その動機が述べられている。

夏子が初めて警察に捕まったときの事情聴取の場にこんな言葉がある。

「沖縄のためにやっている」

この言葉に共感しない沖縄人はいない。現在でもしばしば政治家や芸能人が「沖縄のため」と口にする。それは僕も同じだ。

この「沖縄のために」という言葉は所謂(いわゆる)「お国のため」という政治的な言葉ともニュアンスが違う。沖縄人が沖縄のためと発言するとき、それは風土のことを指す。と同時に沖縄から愛されたいという願いが込められている。

夏子は戦後の包帯を巻いた沖縄のために立ち上がった。そして沖縄から愛されたいと切望した。その熱い気持ちが空前絶後の女海賊を誕生させることになる。

夏子は三十八歳の短い生涯を終えるが、あのとき彼女は誰よりも沖縄から愛されていたと素直に思える。闇商人たちは拿捕(だほ)される危険と隣り合わせに生きながら、こう思っていたに違いない。

「正しいかどうかは沖縄が決める」

全く正論であると沖縄人の僕は思う。日本に捨てられ、アメリカに凌辱され、瀕死の重傷の中で沖縄は闇商人たちを愛した。これが正義でなければ、何が正しいというのだろう。

この本ほど沖縄を勇気づけてくれるものはないはずだ。沖縄人が国境を越え、自由に貿易する姿はかつての大交易時代を彷彿とさせる。海の彼方に桃源郷があると信じる沖縄人は、闇商人たちの活動を通じて果報を得た。換言すれば、闇商人たちほど沖縄人らしい沖縄人はいないのではないだろうか。

奥野は鉄の暴風と呼ばれた沖縄戦の後にやってきた気(き)っ風(ぷ)の良い女海賊の伝説に再び命を与えた。語られた女は今後、読み継がれる女へと変わる。

現在、祖父が生きていないことが悔やまれる。拿捕され全財産を失った祖父は、失意のまま生涯を終えた。この書を仏前に供えれば、誇りを取り戻してくれるかもしれない。