作家になる以前、私は、20年近く美術関係の仕事に携わっていた。

フリーのキュレーターをしていた頃に沖縄を訪れ、すっかり惚れ込んで、「癒しの島」沖縄を描いてみたいと思い立った。そうして書いたのがデビュー作となったラブストーリー「カフーを待ちわびて」である。アートとはなんの関係もない物語にしたのも、大切なテーマだから簡単に書いてはいけない、という強い自制が働いてのことだった。

しかし、沖縄の物語によって幸運にも作家デビューを果たした私の中には、実は強い違和感が残っていた。確かに沖縄は「癒しの島」である。多くの観光客が訪れるリゾート地であり、若者たちがのんびりした暮らしに憧れて移住する新天地でもある。その一方で、凄惨な戦争を体験し、米国の支配下にあった歴史を持ち、いまなお基地問題は解決していない。何度も沖縄に通ううちに、本土に対する沖縄人の複雑な思いも知らされた。

これらの史実や事実に蓋をして、私は可能な限り「夢のようにきれいな」物語を書いた。しかし、沖縄をあまりにも美化し過ぎてはいまいか、沖縄の真実から目を逸らしてよかったのだろうか、という思いを消せずにいた。

そして、作家になって3年ほど経ったある日のこと、偶然見ていたテレビの美術番組で、「ニシムイ美術村」の存在を知ったのだ。

戦後まもない沖縄に、ニシムイ美術村と名付けられた画家たちのコロニーがあった。「ニシムイ」とは、沖縄の言葉で「北の森」という意味だそうだ。首里城から見て北側に位置する森の中に、その集落は造られた。そこで、東京美術学校を卒業した若い芸術家たち――玉那覇正吉(たまなはせいきち)、山元恵一、安谷屋正義(あだにやまさよし)、名渡山愛順(などやまあいじゅん)ら、のちの沖縄画壇を背負って立つことになる画家たちが、絵画やカードを制作して米軍関係者に売り、生活の糧を得ていたという。

「ニシムイ美術村」との邂逅

そして、画家たちがニシムイ美術村で制作した作品は、その後、海を渡り、サンフランシスコ在住のあるコレクターのもとに保存されている。そのコレクションが里帰りし、沖縄県立博物館・美術館の展覧会に出品される――と、番組の中で紹介されていた。

コレクターの名は、スタンレー・スタインバーグ博士という。博士は精神科医で、1948年、24歳のとき、沖縄米軍基地に派遣され、軍医として2年間を那覇の基地で過ごした。派遣されるとき、彼は「必需品」として、真っ赤な車、ポンティアックを持ち込んだ。この車に乗って、焦土と化した那覇市内へ冒険に繰り出したのである。そして迷い込んだ先が、ニシムイ美術村だった。

もともと自身も絵を描くのが趣味だった博士は、ニシムイで出会った画家たちと交流し、一緒に絵を描き、多くの作品を購入して、本国へ持ち帰った。その後、彼らと会うことはなかったが、博士は作品を今日まで大切に保管してきた、ということだった。

その作品群が沖縄へ帰ってくる。番組を見終わった私は、すぐさまインターネットで那覇行きの航空券を予約した。これだ、という声が頭の中に響いていた。これこそが私が書きたかった物語、書かなければいけない真実の物語なのだ。

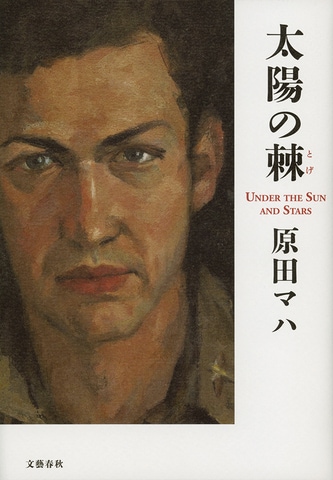

はたして私は、沖縄県立博物館・美術館で、スタインバーグ博士のニシムイ・コレクションを見た。玉那覇正吉の描いた肖像画「スタンレー・スタインバーグ」、そして「自画像」。この2点が並んで展示されているのを眺めるうちに、時を超えて、ゆっくりと、しかし確実に、物語が動き始めた。

展覧会のカタログの中で、スタインバーグ博士は、「私たちは、互いに、出会うなどとは夢にも思わなかった」と書いていた。しかし、沖縄の画家たちとの出会いは、彼の人生にまばゆい光を投げかけることとなった。当時、食べていくのもせいいっぱいというような状況下で、博士とニシムイの画家たちは、アメリカ人と日本人、支配するものとされるもの、大きな隔たりを超えて交流をした。それはなぜか。両者のあいだには、アートがあったからだ。

アートには、国境などない。いかなる言葉も必要ない。1枚の絵があれば、それによって心を通わせることができる。それこそが、アートの本質であり、すばらしさなのである。

スタインバーグ博士とニシムイの画家たちの交流、その史実を踏まえつつ、想像の翼をはばたかせ、書き上げたのが「太陽の棘」である。私は、本作を携えて、この夏、90歳の現在も現役で精神科医を務めるスタインバーグ博士を訪れるつもりだ。日本で生まれた物語を、今度は博士のもとへと帰そう。そう願っている。