わ~~~、こう来るのか!

本書は『烏に単は似合わない』、『烏は主を選ばない』に続く、“八咫烏シリーズ”の第三作である。“八咫烏シリーズ”とは、八咫烏が住まう異世界「山内」を舞台にした王朝ファンタジーだ。八咫烏といっても、その常態は人形(じんけい/人間の姿のこと)であり、時と場合により鳥形(ちょうけい)に変身できる、という設定だ。

シリーズ第一作の『烏に単は似合わない』は、二〇一二年、第一九回松本清張賞受賞作であり、阿部さんのデビュー作でもある(ちなみに、松本清張賞は、第一一回以降、それまでの推理小説または歴史・時代小説を対象としたものから、長編エンターテインメント作品へと募集作のジャンルを変更した。以後の受賞作家から、山本兼一氏、葉室麟氏、青山文平氏という直木賞受賞作家を輩出していることからも分かるように、エンターテインメント作家への登竜門としては、トップクラスの賞であり、阿部さんは松本清張賞史上、最年少での受賞である)。

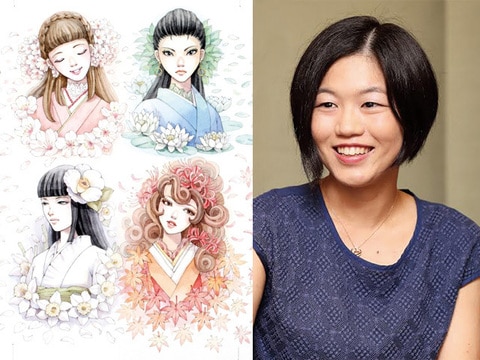

次代の「金烏」となる若宮の后選び、がテーマだった第一作では、お后候補として集められた良家の子女四人のドラマが描かれていた。女子小説としてはもちろんのこと、ミステリとしても、よく練られた物語で、ファンタジーが松本清張賞? と思った人でも、一読、納得のクオリティだった。

続く第二作『烏は主を選ばない』は、若宮のお后選びがテーマだったにもかかわらず、肝心の若宮本人は前面に出てこなかった第一作を受けての物語。若宮はその間なにをしていたのか、が描かれている。“八咫烏シリーズ”全体としては、第一作と第二作が前日譚のようなものであり、登場人物たちの人間関係やキャラを読者に提示した、という形だった。

さぁ、舞台は整った。ここから“八咫烏シリーズ”はどこに向かうのか? わくわくしながら本書を読み始め、読み終わった時に真っ先に思ったのが、冒頭の一文である。同時に、ついに動き始めたか! とも。

序章で描かれるのは、いわゆる庶民層の娘の哀しいエピソードだ。前二作はいわゆる宮廷=貴族階級である宮烏たちの世界が描かれていたのに対し、娘は酒場で働かねばならない身の上。「山内」という世界の新たな側面が描かれているのだ。

そこから転じて、第二作で若宮とともに、対立する朝廷勢力に立ち向かっていた雪哉が、実家がある北領の垂氷郷に戻っている場面から、物語は始まる。雪哉には腹違いの兄と弟がいる。亡くなった雪哉の母は、北家当主の娘という高位にあったため、垂氷郷の郷長である父の後継問題が複雑化しそうになったのを、雪哉は自分の能力を過小に見せることで回避していた。実家に戻ってきたのも、ぼんくらで宮仕えが務まらなかった、というのが雪哉の言い分だが、そのことが雪哉の作り話であることを、義母は見抜いているし、兄もうっすらと察している。とはいえ、雪哉が垂氷郷に帰りたかったのは、権謀術数渦巻く朝廷にいることに嫌気が差したこと、自分の故郷である垂氷郷と、そこで暮らす家族を何よりも大事にしたいと思ったことからだった。

その、故郷での長閑な時間を壊したのが、一羽の八咫烏だ。鳥形で垂氷郷の上空を飛ぶその姿に不審を感じた雪哉と郷吏が、ともに鳥形に転じて近づくと、その八咫烏は郷吏の喉笛に噛みつき、二羽はそのまま落下。蹲ったままの郷吏を尻目に、今度は地上の子どもを襲おうとしたその瞬間、やって来た一人の男によって、間一髪、不審者は倒される。

墨丸と名乗ったその男は、若宮の命で雪哉に頼みがあって来たのだと言う。中央から北領へ流れている禁制の薬のことを調べるのを手伝って欲しい、と。その薬の名は「仙人蓋」といい、使用することで多幸感、全能感を得られる代わりに、数回使用しただけで、人形をとれなくなってしまうのだという。人形に戻れなくなったまま正気を失い、衰弱死したり、命を絶つ者もいる、という。

件の不審者もまた、「仙人蓋」のせいで狂ってしまったこと、愛する故郷である垂氷にまで「仙人蓋」が流れてきていることを知った雪哉は、墨丸の申し出を受けることに。実はこの墨丸こそが、金烏の若宮で、二人はここから「仙人蓋」が辿った経路を探り始めるのだが、とある宿場町で聞いた気になる情報をもとに、その村に出向いた二人を待ち受けていたのは、八咫烏を食らう大猿だった。大猿はどうやって「山内」にやって来たのか? そして「仙人蓋」とは何なのか?

その二つの鍵を握るのは、大猿に襲われた栖合という集落で、たった一人生き残った娘だった。長櫃の中でぐっすりと眠っていたおかげで、大猿の刃を逃れたその娘は、しかしなかなか目を覚まさず、一旦は郷長屋敷である雪哉の実家で預かることに。やがて目を覚ましたその娘=小梅は、けれど何も知らない、と言う。父と一緒に栖合に干し鮎の買い付けに来たこと。荷車で酒を運び干し鮎と交換したこと。夜には宴会となり、ご飯を食べお酒を飲んで、少し酔ったので座敷で横になって、目が覚めたら郷長屋敷にいたのだ、と。

小梅の説明で、兄の雪馬と郷吏は納得したものの、雪哉は小梅にどことなく胡散臭いものを嗅ぎ取る。朝廷での宮仕えから、「窮地に追い込まれた時の八咫烏(にんげん)が、どれだけ酷い事もやってのけるか骨身に染みて分かっていた」からだ。果たして、小梅は潔白なのか、それとも――。

本書のメインは大猿と仙人蓋の謎だが、その土台としてあるのが、山内にある“階級差”だ。序章の、胸が痛くなるようなエピソードに登場した酒場で働く娘も、小梅も、貧しい家に生まれた八咫烏だ。彼女たちだけではない。本書には“地下街”という、朝廷の権力が及ばない治外法権のような、アウトローたちの根城も登場する。人間ドラマはどろどろしこそすれ、舞台はあくまでも華やかな宮廷だった前二作と、本書が決定的に違うのは、その点だ。雅な宮烏だけではない。貧しかったり、訳ありだったりする八咫烏たちの登場によって、シリーズ全体がさらに広がったのが本書なのだ。

宮烏と庶民階級の八咫烏との意識の違い、がよく分かるのが、小梅の父が金欲しさに同胞である八咫烏を裏切っていたことが明らかになるくだりだ。結局、動機は金だったのか、馬鹿なやつだ、と吐き捨てる長束。「一時大金なんぞを手にしても、結局は己のためにならないと、分かっているだろうに」

そんな長束に、若宮の后である浜木綿は言う。「そりゃあ、一度も生活に困った経験のないあんたには分からないだろうさ。一度、その日の飯にも困る生活をしてごらん」と。大金なんぞとは二度と言えなくなるよ、と。それは、かつて、宮烏の身分を剥奪され、山烏として貧しい暮らしを経験したことがある浜木綿だからこその言葉だ。貧しさが、いかに心を蝕むか、浜木綿は自身の経験から分かっているのだ。

この浜木綿が実にいい味を出していて、若宮の隣にこの浜木綿を配置したのは、絶妙だ(若宮と浜木綿は、茅田砂胡さんの『スカーレット・ウィザード』のダブル主人公、海賊と女王の関係を彷彿とさせる!)。権力争いの絶えない宮中での、若宮の強い味方、それが浜木綿なのだ。

シリーズ全体が広がっていくと同時に、若宮の金烏たる所以も、少しずつ明かされていく。金烏とは、宗家の正当性を主張する方便だと思っていた雪哉だったが、その所以を、若宮の孤高さを知ることで、自ら若宮付きの近衛隊である山内衆への入隊を決意するまでが、本書のもう一つの流れとしてあり、そこも読みどころの一つ。雪哉の山内衆への道は、シリーズ四作目である『空棺の烏』でぜひ。

それにしても、一作目の『烏に単は似合わない』から、ここまで壮大な物語になるとは。作者の阿部さんは、デビュー前から八咫烏と大猿の戦いを書きたいと思っていた、とかつてインタビューで語っているが、本書でいよいよその戦いの火蓋が切られたのだ。本書でも、未だその全貌が明らかになっていない大猿――そもそも彼らの“世界”がどうなっているのか。何故彼らも人形になれるのか、等々――が、今後どんなふうに山内に向かってくるのか。そして、若宮たちはどう立ち向かうのか。シリーズへの期待はますます高まる。

前二作で登場したメインのキャラはもちろんだが、本書で初めて登場した“地下街”の面々、なかでもその“地下街”を統べる、朔王と呼ばれる老爺と、ナンバー2である鵄は、今後の大猿との戦いでも活躍しそうだし、もしかすると、小梅も今後何かの役割を担っていくかもしれない。そう、本書は壮大なファンタジーであると同時に、実に緻密なキャラクター小説でもあるのだ。そこがいい。

果たして、山内の、そして若宮の行く末や、如何に。シリーズ最新作の刊行を、わくわくしながら待ちたい。