本作『キング誕生』は、そんなタカシが、いかにして池袋の王となったのかを辿る物語だ。

『池袋ウエストゲートパーク』Iで、タカシが王となるまでの道筋は、マコトによってこんなふうに書かれている。

タカシは池袋のギャングボーイズを束ねてる頭で、すべてのチームの王様。どんなふうにやったかって? こぶしとアタマで。

タカシの若かりし日の物語は、果たして、どんなふうだったのか。長年のファンとしては、まずはこの裏側を読める日が来たのかと、それだけでもう頭がくらくらしてしまう。

ただし、この話は確かにタカシの話だが、紛れもなく、私たちの好きな『池袋ウエストゲートパーク』の本編――マコトの物語でもある。『池袋』のすべての事件がそうであるように、『キング誕生』もまた、マコトの語りで始まる。あの最初の語りを読んでしまったら、もうそこで絶対にやめられない。

これから、おれがする話は、どんなふうにタケルが戦国状態だった池袋を制覇したか、どんなふうによその地域のチームと闘ったか。みんなのボスがなぜ死んでいったかという話。

そして、ボスの弟・タカシがどう兄貴のタケルの仇を討ち、決して笑わない池袋の絶対君主となったのか。やつが少年の心を捨て、非情のキングになるまでの物語だ。(p8)

主なストーリーは、そう要約される。

だけど、そこはさすがに『池袋ウエストゲートパーク』。少年たちが織りなす抗争の話とだけ思っていると、そこには私たちの現実と地続きの事件や光景が広がっていて、たちまち話の中に引き込まれてしまう。夜道を襲ってくるノックアウト強盗、KOキッドの正体や、おれおれ詐欺に集まる少年たち。――私たちの読みたかった、紛れもない池袋の物語。タカシとマコトの若かりし日々の物語がここにある。

そして、気づくのだ。非情な氷の王の中に、なぜ、私たちは熱や優しさを見ることができるのか。それは、おそらく、マコトが彼を見る目線と語りに、愛があればこそなのだ、ということに。

『キング誕生』の過程でタカシが失うものは、兄のタケルだけではない。非情なキングになる前の微笑み、王でない一人の少年であった日々――、そんなタカシを見守ってきたマコトだからこそ、私たちは、彼の目線というフィルターを通した氷の王を、こんなにもかっこよく、愛おしく、そして、身近に感じるのかもしれない。

そして、大事な点をもう一つ。

石田さんの描く『池袋ウエストゲートパーク』がこんなにも面白いのは、石田さんが「物語」を諦めていないからだ。石田さんと、そして、主人公のマコトが。

作中、みんなの王であるタケルの勇姿を、マコトはこんなふうにして語っている。

つかみはオーケー。ガキどもは息をのんで、おれの話にききいっている。それは山井も同じだった。おれたちはみな物語という弱点をもっている。つぎにどうなるか、気になってしかたないのだ。(p38)

生徒の三分の一が学校をドロップアウトする不良の名門校の生徒たちだって、物語に飢えている。だからこそ、マコトの武器は“語り”と“情報”になる。

私たちの日常は、めまぐるしく、いろんなものに追い立てられている。そういう時、物語という存在は時に軽んじられがちだし、後回しにされる。普段は本を読まないような子たちは、きっと、物語など求めていないだろうとさえ思われてしまう。だけど、マコトはどんな人間にも物語が必要であることを無条件に肯定する。その力を信じている。

マコトの語る、タカシの『キング誕生』は、そんなふうに物語に飢えた私たちが、今ほしくてほしくてたまらなかった甘いジュースを、乾いた喉にもらうような、そんな一冊なのだ。

もしこの本からタカシを好きになった人がいるなら、私のオススメは、たくさんあるけど、「サンシャイン通り内戦」(I収録)と「西一番街テイクアウト」(III『骨音』収録)。

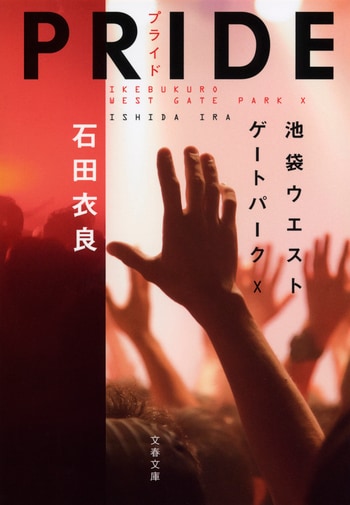

――ああ、でもタカシが恋をする「鬼子母神ランダウン」(X『PRIDE』収録)もいいし、自分のもとを去ったツインタワーの双子を気遣う「東口ラーメンライン」(IV『電子の星』収録)も……、と上げていけばきりがない。あと、「バーン・ダウン・ザ・ハウス」(VII『Gボーイズ冬戦争』収録)の中には、マコトとタカシのものすごくいい掛け合いの一幕があって、これを読んだ私は思わずのけぞったくらいなので、そちらもぜひ!

どの話も、最初に一冊開いたら、おそらく他の巻も全部、浴びるように読み干す羽目になるので、どうぞご注意を。実を言えば、今からそんな贅沢ができる人のことが、私はすごく――ものすごく、羨ましい。

人生に好きな本と物語を持てたこと、今日までそれをシリーズで追いかけてこられたこと、タカシのような好きな人が自分にいること。その全部が、誇らしい。

そうした感謝を胸に、今、本を閉じる多くの読者がいるだろうけれど、その代表として『キング誕生』に今この文章を書けることを、とても光栄に思う。