ひとつの興行として、トリに向かって盛り上げるために、出る時間帯やその日の客席の雰囲気によって、求められる役割も変わってきますし、自分なりのアピールもしなきゃいけない。時間が延びていれば短くやるし、後の出演者が遅れていたら、到着するまで繋がなくちゃならないということもある。一つのネタをよーく稽古して準備しました、なんてことではとても追いつかない、芸人としての基礎体力みたいなものが問われるのですね。こういったことを日常としてこなし、気負わずサラリとやってのける先輩の背中を日々見て若手も試行錯誤。出演者として名を連ねるようになっても、やはり寄席は噺家としての活動の中心であり、修業の場なのです。

ひとつも本の内容に触れずに寄席の解説ばかりになってしまいましたが、《ハナシカ》という不思議な生物が《ヨセ》という生息地にどういう思いを抱いているか、部分的にでも知ってもらえれば本作を楽しむにあたり隠し味になるかもしれません。しくじりを重ねる新前座のような主人公・希美子ですが、楽屋に馴染んでいけますかどうか。

最後に、作品解説らしいことも少しだけ。

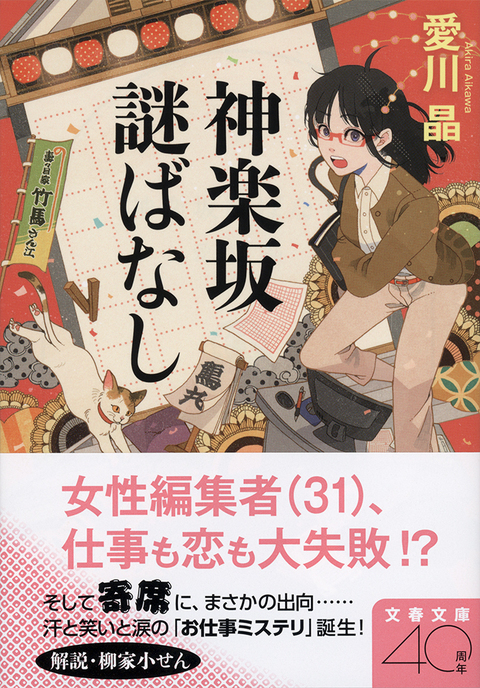

本書は、神楽坂倶楽部という現存しない寄席を舞台にしたミステリである。ミステリと言っても、人は死なない。いや、殺人どころか、刑事事件のひとつも起こらない。

それでも、ですよ。犯罪じゃなくても、自分の身の上に生じた【不可解】や【理不尽】・【裏切り】、これは大事件ですよ。そこから派生する「なんで?」とか「どうすんだ、コレ?」という、つまりは謎やサスペンス。これらが論理的帰着をみる、合理的に解決する、この心地よさがミステリの眼目だと言えるでしょう。その点で、本書は上質なミステリとなっているのです。だって、読んでておもしろいもん。読後が心地いいんだもん。……もはや、解説どころか子供のケンカみたいになってしまいましたけどね、小説の専門家でもなければ、物書きのプロでもありませんのでご容赦下さい。楽しめる作品だと声を大にして伝えたいのです。

ミステリ愛好家や寄席・落語好きの方にはもちろん、どちらでもない方にも手にとっていただけるよう願ってやみません。

シリーズとして次回以降は、ちゃんと(?)犯罪らしいことも起こしてくれるようですのでね、そちらにも期待しております。