その稼ぎ旅の途中の山中で、喜作たちの組は惨劇のあとに遭遇する。三十歳前だと思われる武士とその奥方、供侍二人、荷運びの下男三人が殺されていて、その現場で生き残っていたのが乳飲み子の梟助だった。で、喜作が引き取って育てるが、十七歳のとき、小間物屋の一人娘ハマに見初められ、江戸の大店に婿入りしたが、なにしろ無学である。大店の主人になる者がこれではまずいと、ハマと一緒に寄席通い。寄席は無学者の寺子屋、というんだそうだ。言葉を覚え、読み書きが出来るようになると今度は熱心に本を読み、知識をどんどんふやし、四十歳のときに息子に店をゆずって隠居。で、念願の鏡磨ぎになる。一人でお得意さんをまわる老人磨ぎだ。

実は鏡磨ぎ、旅稼ぎの組とは別に、一人稼ぎがいた。

「それとはべつに、江戸のようなおおきな町では、梟助のように一人で得意先を廻る磨ぎ師がいた。磨ぎ賃が安いので、働き盛りの壮年や青年はやろうとしない。資本(もとで)がかからず、道具も少ないため、老人の小遣い稼ぎに向いた仕事と言える」

ちなみに、「鏡とぎ若い男をついに見ず」という川柳があるんだそうだ。

隠居らしいみなりで店を出て、隠れ家でボロに着替えて道具を持ってお得意さんを廻るのである。梟助じいさんをお得意さんが待っているのは、その話が面白いからだ。鏡磨ぎは勝手口の近くや土間の片隅などでひっそりと磨ぐのが一般的で、どこであろうと茶など出さない。ところが梟助じいさんの話を楽しみにしているお得意さんの中には、お茶を出したり、中には鰻を御馳走する人もいたりする。

第二作『心の鏡』の帯コピーが「話し上手で聞き上手」であったことを思い出す。中には梟助じいさんの話を聞かず、一方的にじいさん相手に話す人もいるのだ。このシリーズが身に染みるのは、年を取ると話し相手が少なくなるからだ。特に梟助じいさんのように女房に先に逝かれた老人は、老境の日々が淋しい。だから、お得意さんが梟助じいさんの話を楽しみにしていると同時に、梟助じいさんもまたお客さんと会話するのが楽しいのである。「鏡磨ぎ。カガミ・トギー。ピッカピカに磨ぎます磨(みが)きます。いくら自慢のお顔でも、鏡が曇れば映りません」と声をあげて廻っているのはそのために他ならない。

この梟助じいさん、古稀を過ぎたあたりと思われるが、その淋しさが背後にひっそりと隠れているのがいい。唐突ではあるけれど、『軍鶏侍』に収録の「夏の終わり」に登場した十一歳の圭二郎が鯉と格闘するシーンを思い出す。俯いてばかりいた少年が顔をあげるシーンだ。このように野口卓は少年を描くのが上手い作家だが、同時に本シリーズに見られるように老人を描くのもまた上手い。まるで宮部みゆきみたいだ。

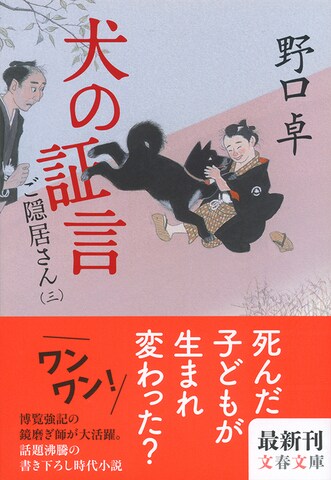

第三作の本書『犬の証言』が異色中の異色であることにも触れておこう。ここには五篇が収録されているが、そのうちの「幸せの順番」と「コドモルス」が異色。このシリーズの他の作品のように、落語や書物の話ではなく、この二篇は梟助じいさんが体験した話として語られていく。しかも、幸せになれない人のとても切ない話と、アサと奉公先の奥さまの話に見られるとても心温まる話の二本立てだ。あるいは出典を明らかにするのは厭味だと、あえて書かないでいるだけなのかもしれないが(つまり私たちは梟助じいさんのお得意さんなのだ)、野口卓はこういう奥行きのある話を書くことが出来る作家であるのに普段はそれを隠しているのだと解釈する。

私たちはたくさんの人たちと会話したくても梟助じいさんのように博識ではないから、誰も聞いてはくれないだろう。だから梟助じいさんがやってくるのを待つしかない。このシリーズの新刊が出るのを、ひたすら待ち続けるのである。