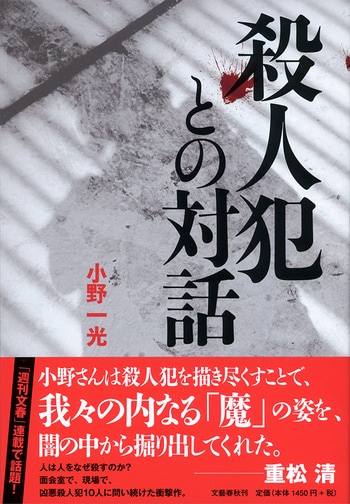

今なお頻発する凶悪殺人。しかし、報道されるのは事件の一端に過ぎない。長きにわたり数々の殺人事件を取材してきた小野一光さんは、10人の殺人犯へと肉薄することで、その事件の全貌を克明に描き出した。

――今回、殺人犯との「対話」をテーマに据えられた経緯を教えてください。

事件を世間に知ってもらうためには、殺人犯がどういう人間か、犯行に至る経緯、被害者との関係などを正確に伝えなければなりません。でも新聞や裁判資料などを読んでも、彼らがどういうことを考えていたのか、その感情の揺れ動きまでは捉えきれない。長いこと殺人事件を取材して、殺人を犯した本人が語ることで事件の本質が見えてくるのではないかと感じていました。肉声を含めた彼らの人間性を描くことで、より事件を掘り下げて伝えられると思ったんです。

――小野さんは殺人犯の共通点のようなものはあると感じましたか?

共通するものがあるとすれば、殺人の動機がきわめて身勝手、自己本位である点です。取り上げた10人の殺人犯は、殺した相手が憎かったわけではない。もちろんほかには憎しみという面がクローズアップされる事件もあるけれど、彼らの場合は自分のために殺人という行為を行っていると考えられる。ただ、一概に「殺人犯」といっても、それぞれ違った特徴があります。実際の事件から想像できる性格の人間もいれば、乖離した人間もいる。たとえば、北村孝紘(大牟田連続4人殺人事件)に会った時、僕は「殺人犯」に抱いていた固定観念が覆されました。彼は非人間的な犯行の実行犯でありながら非常に人間的な存在だった。一方で松永太(北九州監禁連続殺人事件)の罪悪感のない不自然な明るさ。あれほどの凶悪犯が、会った時から僕のことを「先生」と呼んで、饒舌に話しかけてくる様子には底知れない恐ろしさがありました。そして「私は生まれてくるべきではなかった」「『生』そのものが、あるべきではなかった」という山地悠紀夫(大阪姉妹殺人事件)のように、ある意味絶望の末に諦念を抱いた人間もいるんです。

――前作『家族喰い』(太田出版刊)のテーマでもある「尼崎連続変死事件」の角田美代子を本作でも取り上げられています。

発生から時間が経ち、新たな事実が明らかになってきています。特に角田美代子の「金庫番」だと考えられていた妹の三枝子が若いころから売春を強要されていて、実は最初に美代子に搾取された人物だった。それは当時の取材では全く分からなかったことです。やはり新たな事実が出てきたら訂正すべきものは訂正して、より「本当に起こったこと」に近づけていくことが大事だと思っています。まずは正確であることを心がけ、善悪の一面的な報道でなく、常に冷静な視点を忘れないようにしています。

――やはりかつて現場で取材された事件でも、改めて取材することで見えてくるものは違ってくるのですね。

違いますね。以前取材した相手が亡くなっていたり、行方が分からなかったり、時間の経過を感じる瞬間は山ほどあります。今回、取材するために引っ張り出した当時の資料は資料ケース13個分にもなりましたが、内容がのちに明らかになった事実とは異なっているものも多くて、使えるものはほとんどなかった。でも、逆に当時は取材できなかった方に話を聞けるケースもあるわけです。これだけ時間が経つと、同じ現場で取材していたほかの記者も協力してくれて、取材先を教えてもらえることもある。結果的に、当時よりも深く取材できたという手応えはあります。ただ、何より感じたのは、被害者側の感情だけはどれだけ時間が経っても変わることがない、ということ。ある被害者のお母さんは、10年経った今でも未だに息子が帰ってくるような感覚を持ち続けている。事件発生当時から時計が止まったままなんです。

――被害者の遺族への取材は非常にハードルが高いと感じるのですが、今回は遺族への取材も重ねられています。小野さんがこういった取材の際に意識されていることはあるのですか?

想像力を働かせることです。自分の息子が被害者だったら、親や親類が巻き込まれていたら、あるいは親友が殺人犯となってしまったら……。その上でどういう相手であれば、口を開こうと思うか。それを想像して取材相手と対峙するようにしてきました。大事なのは、「こういう話を聞き出そう」と決めてかからないことです。もし伝えたいことがあるのであれば自分が媒介になるというアプローチをします。たとえば、本当はあの時、こんなことが言いたかったのに、マスコミが違う伝え方をしてしまった……ということもあるかもしれない。特に昔の事件だと、ほとんど触れられる機会はないですから、そこに機会を設けて、彼らが伝えたいことをそのまま表に出してあげる。それは殺人犯でも一般人でも同じです。もちろん取材を断られることも多いですし、殺人事件のような暗い現場での取材では自分も無傷ではいられないというか、ダメージは受けますよ(笑)。でも、僕は若いころに戦場取材をして悲惨な現場を目の当たりにしていたこともあり、事件の闇にすべてを飲み込まれずに済む術を身に着けているのかもしれません。

――小野さんは「戦場から風俗まで」をテーマにされていますよね。

根源は人間への興味ですね。事件は人間同士の争い、戦争は人間が作った国家や宗教、派閥同士の争い、風俗は人間の内面の争いだと思う。三者三様だけども、それぞれ人間の葛藤や闘争本能を映し出す鏡のような気がします。

――最後に、この本を手に取る読者にはどういうことを感じてほしいですか?

おそらくどんな人間の中にも、本能的に「殺人犯としての要素」が眠っているんです。殺人犯というのは、自分とはまるっきり関係ない世界の住人だと思われるんですが、そうではない。どんな凶悪犯でも、僕たちと同じように人間なんです。だからこそ、彼らが越えてしまった一線を越えないために、自分の中の殺人犯の要素を自覚してその感情を飼い慣らしておいたほうがいい。そうすれば不条理なものに出会った時にもそれを押し殺すこともできるはずだし、相手を不用意に刺激することもなくなるでしょう。この本がそういうことを考えるきっかけになればいいと思います。