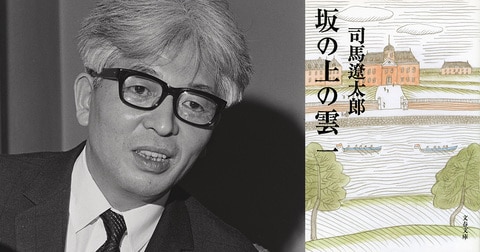

〈特集〉司馬遼太郎 短篇小説の世界

・司馬遼太郎にとっての短篇の意味 関川夏央

・司馬遼太郎賞受賞者が選ぶ 私の好きな司馬さんの短篇

「アームストロング砲」(第十巻所収)

立花隆(第一回司馬遼太郎賞)

私は、大学時代は仏文科で、小説ばかり読んでいた。いずれは小説家になってやろうという思いもあった。創作する(クリエートする)ということに何よりも価値を置き、ノンフィクションとか、実録ものなどは、同じ活字作品でも、人間の営みとして一段価値が低いものに思っていた。今から考えると、すぐれたノンフィクションにまだ出会ったことがなかったせいだと思う。ところが、大学を出て、文藝春秋に入ると、配属されたのが、週刊文春編集部だったから、仕事上の必要もあって、大量のノンフィクションを読みまくった。その面白さにめざめたら、フィクションの世界に戻れなくなった。逆に作りごとなんぞ下らん、という気分になった。

ということで、司馬さんの短篇小説でも、ノンフィクション的な「アームストロング砲」を推す。彰義隊と官軍の戦争が、アームストロング砲でカタが付けられたという話は史実として知ってはいたが、具体的にどのようにしてということは知らなかった。こういうものを読むと、事実を伝えるのにノンフィクションもいいが、フィクションもまたいいものだと思う。

「貂(てん)の皮」(第十二巻所収)

宮城谷昌光(第三回司馬遼太郎賞)

日本史のなかに脇坂氏を求めるとすれば、たれになるのであろうか。私はまず浅野内匠頭(たくみのかみ)の刃傷(にんじょう)事件のあとに赤穂城をうけとった脇坂淡路守安照(やすてる)が脳裡に浮かぶ。つねに赤穂の主従に同情的な人物として描かれる安照の曾祖父を、脇坂甚内安治(やすはる)といい、賤(しず)ヶ岳(たけ)七本槍のひとりである。

「貂の皮」は、甚内安治の一代記といってよい。この作品のおもしろさは、外側からはわかりにくいかもしれない。が、内側にはいると、いかに司馬さんが、もっている史料を捨てたかがわかり、歴史小説とは史料を捨てる勇気がなければ書けぬ、ということをこれほど明確に教えてくれた作品はない。また甚内安治が秀吉の命令で丹波へゆき、その地の豪族である赤井悪右衛門に会って、語り、あとで戦う描写は、創作の要諦をしめしており、小説を書きはじめたころの私の指標となった。私にはぜったいに書けない文章がそこにはあり、昔とちがって、いまの私にはそのことがじつに気分がよい。

「奇妙なり八郎」(第七巻所収)

関川夏央(第四回司馬遼太郎賞)

「奇妙なり八郎」は一九六三年に書かれ、のち暗殺を主題とした短篇集『幕末』に収録された。

庄内清川村の豪農の息子清河八郎は風をのぞんで江戸へ出た。彼は秀才であり剣の達人であり、同時に野心家であった。志士というより策士であった。末は「清河幕府」をもくろんでいたとは、必ずしも冗談ではない。

大胆にして臆病、酷薄にして繊細、虚名を好んで派手なふるまいが多かったわりには冷静、そんな矛盾した性格を清河八郎ははらんでいた。だから「奇妙なり八郎」なのである。

司馬遼太郎の長篇の主人公は、総じてみな男気があって快活である。しかしその対極にあるような「政治的人間」にも、作家は愛着することはなくとも興味を抱きつづけ、時に短篇の主人公に起用した。それは司馬遼太郎の、見落とされがちだが、重要な「筋」だと思う。その代表作が「奇妙なり八郎」である。

「果心居士の幻術」(第四巻所収)

宮部みゆき(第五回司馬遼太郎賞)

たいへん有名な作品ですが、やはり「果心居士の幻術」が好きです。

主人公の果心居士は、怪しげで恐ろしい幻戯(めくらまし)や呪法を使いはするものの忍者(客忍)であり、れっきとした人間です。

でも、そこをあえて捻った読み方をするならば、果心は実体を持つ「人」ではなく、松永弾正、筒井順慶、ひいては秀吉の内にある強烈な自我から生まれた悪意が、彼らの身体を離れて人の形を借り、出現したものだと解釈することもできます。意志を持つ二重身(ドッペルゲンガー)。本体である人間の暗い欲望が外在化し、一人歩きをしている――。

出会う人それぞれに、その直感を与える存在。こいつは私の悪だ。闇の部分だ。心の内に隠した激しい願望と本音を代弁・代行してくれるモノだ、と。

実はそれこそがそもそも、武将=為政者たちにとっての「忍者」という存在なのですね。

となると、果心が「人」であろうと「人外のモノ」であろうと、その役割はまったく同じことになります。

ここが凄い! 歴史小説であり、心理小説であり、恐怖小説でもある贅沢な傑作です。

「故郷忘じがたく候」(第十一巻所収)

山内昌之(第五回司馬遼太郎賞)

竹島をめぐって日韓関係が紛糾している。こういう時期にこそ日韓双方の人びとには、司馬遼太郎の『故郷忘じがたく候』を読んでもらいたいものだ。十六世紀の不幸な戦争のさなかに、朝鮮半島から日本に連れてこられた人間たちは、異郷の薩摩で姓を変えることなく、家業の製陶を成功させながら立派に生きてきた。ある意味で日本人以上に重厚な日本の国民となり、言葉を忘れても、父祖の国の歴史と伝統を大事にする人たちの心根を、十四代目の沈寿官(ちんじゅかん)氏を通して描いた短篇である。

朝鮮開国の神祖、檀君を村の鎮守として玉山宮に祀り、異国の神は日本の神として認めないという明治の宗教行政に抗(あらが)いながら、古朝鮮の遺風を伝えてきた人びとの内面をどう捉えたらよいのだろうか。司馬遼太郎は、解答のカギを「故郷忘じがたく」と語った江戸時代の祖先の言葉に求めている。かれらの物静かで毅然とした決意に学ぶべき点は多い。声高であっても大局を見ない自己主張は未来の審判に堪えられるのだろうか。

「果心居士の幻術」

「おお、大砲」(第四巻所収)

松本健一(第八回司馬遼太郎賞)

わたしは司馬さんの初期の伝奇ロマンといった性格の小説が好きである。とくに、『果心居士の幻術』。その冒頭をよんだだけで、物語にひきこまれてゆく。うそとおもうなら、その冒頭の数行をよんでみるといいだろう。

もう一作あげるなら、『おお、大砲』である。これは伝奇ロマンとはちがい、中期の歴史小説といった性格の作品である。大和の高取藩の馬廻り役をつとめる藩士の次男坊が、ひょんなことから隣家の大砲方の跡とりとなって、運命が変わってゆく。

わたしはこの作品がどこまで歴史的な事実にもとづき、どのあたりから虚構になってゆくのか、調べてみたいとおもいつつ、いやそういう虚実のあわいを残しておいたほうがおもしろいのではないか、という気もしている。なぜなら、司馬遼太郎という物語り作家の本質がその虚実のあわいのところに潜んでいる、とおもっているからだ。