少しばかりの時間をお借りして、植村さんの魅力というのがどんなものだったかというお話をしたいと思っております。

最初に、先ほど記録映画が上映されましたが、私は見ないようにしていました。なぜかというと、あの植村の顔を見たり、動いている姿を見ると、今でもちょっと胸がざわつくというか、心が波立ってしまう。だから見ないようにしていたんです。

ところが、記録映画だから彼の声が聞こえるんです。声が聞こえる方が、姿を見るよりも実は、胸に迫るものがあって、その結果言葉を失なって、つまりお話しすることがなくなってしまいました(笑)。

とはいえ、何か話さなきゃいけない。

地平線会議の江本嘉伸さんが今紹介してくださったエピソード、キビヤックのエピソードというのは、本当に面白いと思いますね。

アラートの基地にいた支援隊員の人から帰国後に話を聞いたんですけども、一番つらい時、出発して四、五日といえばすごい乱氷帯に入ってしまった時で、なんといいますか、「氷の藪」と植村さんは書いていますけどね、そういうところに入ってしまったので、一日で二キロとか五キロしか進めない。

その時にその日の行動報告をした後で、「キビヤックを誰がとったのか」、毎日のように通信のたびにいっていた。これやっぱりすごい執念というか、ただ食べたいというようなものじゃないんですね。

それは何だったかというのを考えるとすごく面白いような気もしますけれど、そのことについて、僕がどういうふうに感じたかは本に書いてあるので、読んでいただければと思います。

それで別のことを思いだしました。食べ物でいうと、私が勤めていた文藝春秋っていう出版社の地下に食堂がありまして、植村さんが訪ねてくれると、その地下の食堂に一緒に行って、遅い昼ご飯とかを食べてもらってたんですが、彼はカレーライスとラーメンと二つ頼む。カレーライスの方を最初に食べてそれからラーメン食べ終わると、なんだか照れくさそうな顔して、というのは、この食堂で二種類食べる人なんてめったにいませんから、照れくさそうな顔をしてにっこり笑う、その笑顔がいいなぁ、というふうに今でも思いだします。その顔は本当に魅力的で、植村の魅力っていうのはあの顔ですよ、といいたいくらいなんです。

最初に聞いたのは、一九七〇年の九月末ごろでした。一九七〇年っていうのは、その年の五月に先ほども映像でありました、日本人で初めて松浦輝夫さんと共にエベレストの頂に立った年です。帰国して、本当に帰国して席の温まる時間もないくらいすぐに、北米大陸、アラスカに渡りました。マッキンリー、今はデナリという呼称になっていますが、デナリに出かけて行った。ほんとうは単独登山禁止なんですが、管理の人をなんとか説得して単独登頂に成功して帰ってきて、その帰ってきた後に、ちょっと相談したいことがある、っていうんです。

じゃぁ、たまには僕の方から出かけて行きましょうか、といって、彼がアルバイトをしている京王線の仙川という駅まで出かけて行ったんです。仙川の工事現場に近い、飯場みたいなところにいて、僕は駅前のパン屋であんパンなどを買って、持って行きました。がらんとした飯場の畳の部屋で二人で向かい合ってそのパンを食べながら、食べ終わったところで彼がごそごそとリュックの中から地図を出しました。

でっかい地図だったんですが、その地図を見るとね、真っ白けだったんですね。こんなのどこの地図なのかと思ったら、この真っ白けの地図が南極大陸でした。いまだと南極の地図、もうちょっと精密でいろいろ書いてあるんでしょうけど、その頃は本当に基地があるくらいで、記入されている情報はほとんどない白い地図。

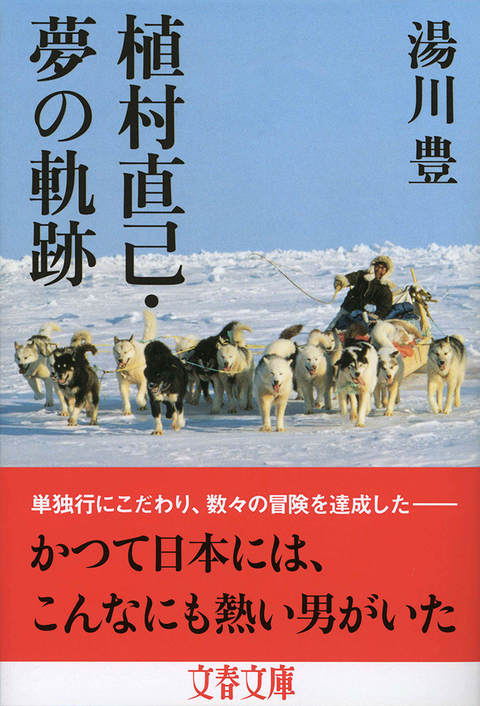

それを広げて、この南極大陸、こっちからこっちまで横断すると三千キロ。この三千キロを犬橇を走らせて単独で踏破したい、というんですね。へぇ、と思って聞いておりました。ところであなた犬橇って操縦できるんですか。いや、やったことありません。じゃぁどうするの? グリーンランドでエスキモーの部落に入って、犬橇を習得します。そこからはじめます、という話になったのでした。

いいですか、南極大陸っていうのは行ったこともない、地図を広げて空白の三千キロ、それを犬橇で行きたい、彼はそういう計画を語るわけですね。だけども、犬橇に乗ったこともないんですよ、その時点では。聞いてる方はちょっと呆然とします。グリーンランドには行ったことがある。それは以前フランスにいたときに、グリーンランドにちょっと遊びに行ったのですが、いずれにしても、そういう南極大陸横断の夢でした。

その話を聞いて、私は一方で呆れながら、一方で心動かされたのは、よく理由がわからないんです。これだけあてのない話を、知り合って二年くらいの僕にしてくれるっていうのは、そのことじたいがめったにないことのような気がしたんですが、とにかくそのあてどなさのなかに、植村直己っていう男の夢がまるまると詰まっているという感じがします。そのことに心動かされたのかもしれませんね。

だから、大丈夫かな、そんな漠然とした話を支援するといったって、どういうふうに支援したらいいか、ピンとこないなと思いながら、しかしまぁエベレストに登った男がこういう夢を抱いて、何かやりたいというんだったら、どこまで行けるかわかんないけど、とにかくバックアップしてみようか、というふうな気持にだんだんなってきた。そのことが、自分ながら今でもよくわからないし、そのこと自体のなかに植村の魅力があったのかなぁと思ってます。

とにかく、南極大陸を横断したいと最初にいった時は、一種の途方もない夢ですね。実際には、グリーンランドに出かけて行って、そのままシオラパルクという一番北にある村まで行って、そこで犬橇を習得する。南極はその後の話なんです。つまり、途方もない夢ではあるけれど、グリーンランドに入ってそういう行動をするということに関してはかなり、実際的で堅実なんですね。そういう堅実な計画と大きな夢とが同居している、そういう在り方というのが植村直己でした。

これは、実に堅実な考え方であって、三千キロ走ったからといって南極のように人間が住んでいないところで上手く横断ができるか、犬橇で横断ができるかというのはなかなか難しい。なので、一万二千キロやってみるっていうのは、次の段階として非常に堅実な考え方ともいえると思います。それと同時に、北極圏という未知の場所を探検したい、という気持もあったわけでしょうが。

でも僕が、その一万二千キロの計画を聞き、かつ途中に報告を受けたり手紙を貰ったりして一番感じたのは、植村さんにおける「単独行」というテーマでした。たった一人で犬橇を走らせて、それにアザラシの肉を積んで、足りないときは海へ出てオヒョウを釣ってそれを犬の餌にして、また自分の食べ物にして、たった一人で一万二千キロ走る。この単独行というか、孤独であるということが当たり前だった。自分の行動の基本にそういう孤独があるということを当然のこととし、かつそこにこそ冒険というものがあるんだというふうに考えていた。その彼の考え方あるいは発想の仕方に僕は非常に惹かれました。

植村直己の冒険の魅力っていうことを改めて思ってみますと、一つには今いった単独行があります。もう一つは、彼は極地の冒険においては先住民の生き方を徹底して学んだということです。この二つのことが植村の冒険の特徴であり、その魅力でもあったと思うんですね。

今単独行の話をしました。一人でやる、一人でやるってことは人間としていつも原点に立ち返るということです。いっぽう、人と組んでやる、というのは一個の社会を作ることです。これもまた人間らしいことではありますが、その一個の社会を作る前に、自分という人間がいてそれがあらゆる行動の基にならなきゃいけないというふうに彼は考えて、それを実行したということ。これはやっぱり凄いことだと思いますね。

植村さんはそういう孤独が好きで、一人でやるということをいつも考えているから、社会的な人間ではないのではないか、というとそんなことはまったくなくて、非常に他人と協調し、他人を思いやるということは人一倍、いや一倍どころか徹底的にそういう心を持っていた人です。人と会ってるときの心遣いというのは、ただならぬものがありました。そういう性格でありながら、片方で冒険は一人でやるんだ、もちろん協力者、その他いろんな人がいてその人たちの力を借りるけれども、最終的に責任を持って冒険を成し遂げるのは一人だ、というふうに考えていたんですね。

彼の大学時代からの友人とか、結婚してからの公子夫人への頼り方、特に公子さんへの甘え方というのは、これはまた幼児化したようなところがありますけれど、そういうものと一人でやるってことが同居している。これは人間としての二面性なのかもしれませんけれども、非常に冒険家としては魅力のある在り方だったと思います。

それで、世界放浪の時代から、先住民に学ぶっていう姿勢でやってきました。そして実際の冒険になってからは、犬橇はエスキモーから学ぶってことをまず考えたんです。南極に行こうとして。そして操縦の技術だけじゃなくて、極地でどのようにして生き延びるか、その生き延び方を犬橇を動かすということと共にエスキモーに学んでいくんですね。

これは徹底していました、本当に。最初は生肉、凍った生肉を食べる、とても食えたもんじゃないというところからそれを克服し、これを食べることができなければ自分はエスキモーと一緒に暮らす資格がないと思って、そういう思い方をして生肉を食べます。食べてだんだんエスキモーの人達に溶け込んでいく、溶け込んでいってそこで初めて生活の仕方、生き方、マイナス何十度の世界にどうやって生き延びていくか、様々な方法を学ぶことができた。

こういうことをした冒険家はヨーロッパには、あるいはアメリカにはほとんどいません。彼らは自分らが持っている科学的な力というものをもとにして、チームを組んで極地法という冒険の仕方を考えて、それでチームで北極点に到達する、というのをやるわけですね。エベレストも今は単独で登る人もいますけれど、最初の頃は全部チームでエベレスト征服をやったんです。つまり、自然を征服するという西洋型の考え方です。

ところが植村のエスキモーに学んだことは、共に生きる共生型、自然の中に、自然と共に生きて、そして冒険というものを達成する。そういうやり方は同時代の冒険家の中で際立っていた、というよりも、実際にやったのは植村ただ一人といっていいと思います。

そのことに関連していうと、今になってみれば、自然と共生して生きるという彼の発想が全人類の課題となっている。地球がおかしくなっている、ということから共生感覚というものが、自然と共生していくことが課題になっています。

一九七〇年でそれを考え、それを実践するということは、並たいていのことではなくて、すごい先見性だというふうにいえると思います。植村さんはそういうことを大げさにはいわなかったけれど、ただ黙々と今のようなやり方を実行していった。

そのことは、今になってみれば、どれくらい強調してもし過ぎるものではないし、今だからこそ植村さんのやった意味というものを、その先見性という視点からもう一度考えてみる必要があると思います。

単独であること、単独であるということがあらゆる行動の最終的な基準としてあるということ。それから先住民に学ぶ、生きるということをその土地にいる人たちに学んでいくということ。この二つのことで、植村さんという人は本当に時代の先駆者であったな、と今つくづく思うのです。

ちょうど時間が来ましたので、私のつたない話はここで終わりにします。

(二〇一五年十一月二十二日に開催された、豊岡市主催、明治大学共催の「日本冒険」フォーラムの基調講演「今あらためて植村直己を語る」に加筆したものです。)