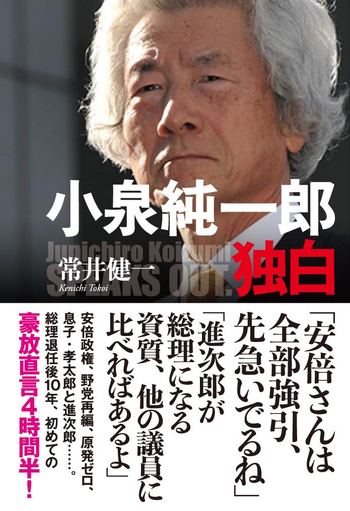

朝の乗降客でごった返すJR東京駅の二十三番ホームに、やわらかな春風が吹き込んできた。小泉純一郎はロマンスグレーのライオンヘアーをなびかせながら、プラットホームの端を歩き、グリーン車乗り場のところで足を止めた。

その時である。

人ごみの向こうに、一九八〇年代の刑事ドラマに出てきそうな「昭和の二枚目」がいた。平成ニッポンの風景にいまいち溶け込めていない風貌の男は、だんだんとこちらに近づいてきた。

私はその様子を小泉の背後から見ていた。

二〇一八年五月二十三日朝十時過ぎのことである。

当時、私は小泉の三十六年七か月にわたる政治遍歴を聞き書きした回想録を出版したばかりで、彼の講演先まで行動をともにする機会が頻繁にあった。

私は男を指差しながら、小泉の耳元で囁いた。

「先生、あちら」

すると小泉は何も言わずに、列から飛び出した。そして、人ごみの隙間からその男目がけて言葉を投げた。

「お。中村さん。久しぶり」

男はこう返す。

「これから魚沼まで、小泉さんの講演を聴きに行くんです」

「そうかー。茨城に帰るんじゃないのかー。あんたのこと、『選挙に一番強い男だ』って、本に書いたばかりなんだ」

小泉は人目も憚らず、大声を上げて喜んだ。

そこに上越新幹線Maxとき315号が滑り込んできたが、二人は見つめ合い、お互いの手を握りしめていた。

乗降客の中には新聞記者の姿はなかったものの、とっさにスマホを取り出し、写真を撮る者は少なくなかった。ただし、被写体は小泉一人だけ。隣の「昭和の二枚目」が何者であるかを知る者はいない。

小泉のお付きの者でさえ首を傾げていた。

「あの人、どなたでしたっけ?」

そばで眺める私に、そう耳打ちしてくる。

「中村喜四郎さんですよ」

そう返しても、リアクションは薄かった。

それも無理はない。

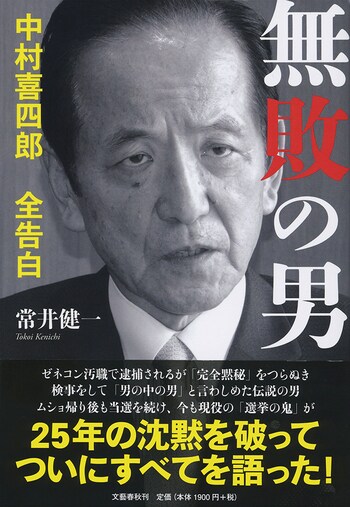

ナカムラキシロウ。

この響きだけでピンとくるのは、今やかなりの政治通に違いない。

三木武夫が総理大臣だった頃に行われた一九七六年の衆院選で初当選。以来、一度として落選することなく当選を重ね、令和の御代が幕を開けた二〇一九年五月には議員勤続四十年を迎えた。小沢一郎や森喜朗の二期後輩、小泉や加藤紘一の一期後輩、麻生太郎や亀井静香、船田元の一期先輩に当たる。「同期の桜」には後藤田正晴、鳩山邦夫、与謝野馨、中川秀直がいた。令和元年の国会では、小沢、野田毅、山東昭子に次ぐ古株であり、他の七百人超の議員はみな後輩に当たる。

地元は、関東平野のどまんなか、古河市や結城市を中心とする茨城県の南西部である。その彼が、新潟行きの新幹線に乗って魚沼に向かおうとした理由の一つは、その翌日に与野党対決型の新潟県知事選が告示されようとしていたからだ。

その春、六十九歳を迎えた中村は突如目覚めた。四半世紀近くも無所属を貫き、あらゆる権力闘争から一線を画してきたが、安倍一強政治に我慢ならず、立憲民主党や共産党が呉越同舟で推す前社民党県議の女性候補の応援に動いたのである。告示直前、原発ゼロ運動の一環で県内に講演に来た小泉と、明日から神輿に担がれる彼女とをがっちり握手させる場面を仕込み、最大の争点だった原発再稼働問題で共闘を誓い合う演出を手掛けた。

そういうわけで、冒頭の再会シーンとなる。

中村はその後も三度にわたって新潟に入り、非自民系の陣営が苦手とする地上戦、いわゆる“ドブ板選挙”を展開した。

彼の政治の原点は「田中角栄秘書」ということで、新潟とは浅からぬ縁があった。角栄ゆかりの有力者や相手陣営の幹部たちと極秘裏に接触し、保守票の切り崩しを試みた。結局、野党系候補は知事選で惜敗を喫したが、自民党時代に政局巧者として鳴らした中村は昔取った杵柄で「古巣」を追い込む確かな手ごたえを得た。

「私は自由民主党に二十年ほど籍を置いていました。その間に田中角栄さん、竹下登さん、中曽根康弘さん、福田赳夫さん、こういった人たちの政治を見て参りました。あの頃の自民党政治は権力を濫用することなく、権力を動かすことには抑制的で、常に自己批判をし、何か問題が起きたらばそれを解決していくだけの自浄能力を持っていました。

そして、自民党には保守派からリベラル派まで幅広くいて、反対する者がいたら排除せずにみんなの意見を丁寧に聞いていくだけの責任を持とうという姿勢が、昔はありました。

しかし、今、私は無所属となり、立憲民主党・無所属フォーラムという会派に入って自民党を見てみると、数の力にモノを言わせ、権力を振り回し、政治主導という名の下ですべての問題を押し切る。自民党には政権を担当するだけの謙虚さがまったくなくなってきた。民主主義とは程遠いところまで行ってしまった」