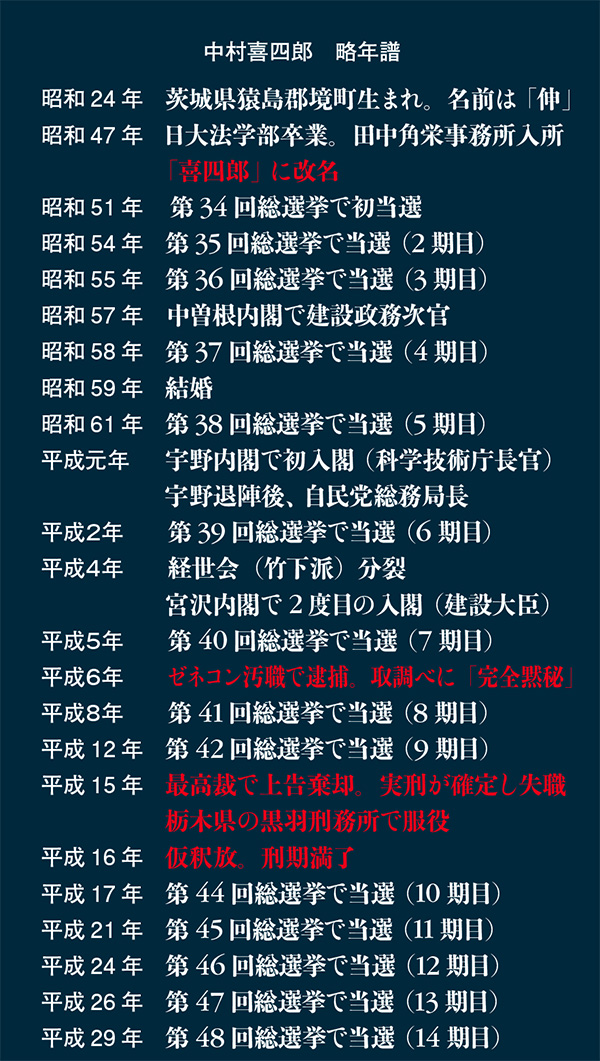

一方、中村は一九七六年の初当選以来、選挙で一度も負けたことがない。この本が出るまでに十四連勝を成し遂げている。

初当選から逮捕される前年までは、文句なしの七戦七勝。「刑事被告人」となっても議員バッジを手放さず、二〇〇三年一月に実刑確定で失職するまで二連勝。さらに、出所直後の二〇〇五年に行われた小泉政権下での「郵政選挙」では、ベテラン政治家たちが改革の風に苦戦を強いられる中、中村は「ムショ帰り」のレッテルを貼られながらも、熱狂的な支持を集めて国政に復帰を果たした。

永田町にはさまざまな政治家が現れては消えていくが、戦後、刑務所でのお勤めから戻って議場に返り咲いた衆院議員は中村喜四郎、ただ一人である。

比例復活なし、政見放送なし、選挙カーは一台限り。無所属で立候補した人間は政党掲示板も持てないため、選挙期間以外は彼のポスターを街頭で見かけることもない。政党本位の政治を促す小選挙区比例代表並立制下において、絶対的に不利と言われてきた無所属のハンディキャップはすべて、「個」の力ではねのけてきた。

「党より人」

中村はどんな逆境に立たされようと、自分の政治姿勢をたった四文字のコピーに凝縮し、二本の足を駆使した独特の選挙戦術で有権者との距離を縮めてきた。選挙区内の全集落を毎月二周も街宣車で巡回し、選挙期間に入れば、十二日間で百五十か所以上に辻立ちする。すさまじい運動量の結果、筑波山麓の一帯ではカルト的な人気を集め、無双の勝負強さで「孤高の一議席」を維持してきた。

その姿を、平安時代の武将、平将門になぞらえる声さえある。千年前、「坂東」と呼ばれた中村の地元一帯で蜂起し、十倍以上の兵力を擁する朝廷の軍勢に連戦連勝を果たした英雄と重ね合わせるのは、少し大げさだろうか。

しかし、人は、並外れた結果をもたらす「超人」を目の前にした時、それを何かに例えてみなければ理解できない。中村喜四郎という政治家も、そうでもしなければ実態はつかめない。

「最強の無所属」

「沈黙の政治家」

「日本一選挙に強い男」

「角栄最後の愛弟子」

そして、

「男の中の男」──。

これほど多くの二つ名を抱える政治家を、私は他に知らない。

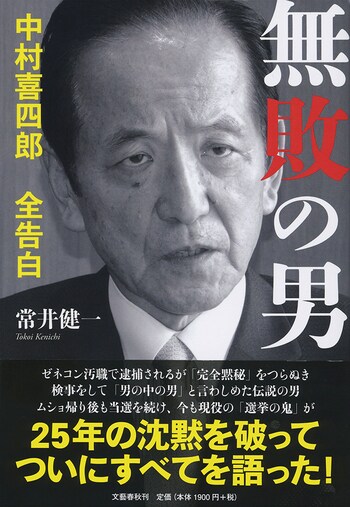

にもかかわらず、中村の半生を扱ったノンフィクションは、この世に一冊も存在しない。

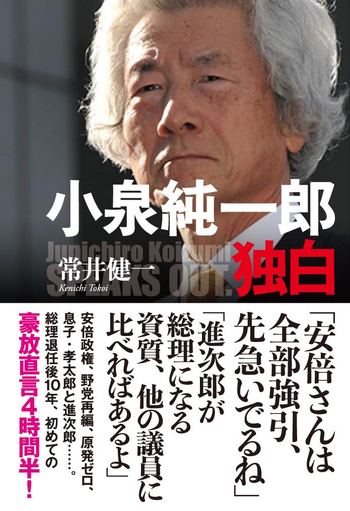

四年ほどの間、引退後の小泉純一郎を追いかけてはその一挙手一投足を描いてきた私は、対照的な政治家人生を歩んだともいえる中村喜四郎という男を次のテーマとして選んだ。今となってみれば、その決断は私にとってごく自然なことだったようにも思える。

福田赳夫の下足番と、田中角栄の雑用係。

保守傍流の変人と、最大派閥のプリンス。

平成を代表する首相と、孤高の無所属議員。

同じ時代に永田町を生き抜いた同世代の政治家でありながら、学んだ哲学も、見てきた景色も、会得した遊泳術も、大きく異なる二人──。しかし、平成の初めの頃、お互いに同じ夢を見ていた時期があったということはあまり知られていない。

九〇年代前半、非主流派のニューリーダーとして頭角を現した小泉、山崎拓、加藤紘一の三人は東京・赤坂の日本料理店で夜な夜な密談を繰り返し、最大派閥・経世会の、とりわけ小沢一郎の急所を探っていた。加藤が「YKK」と名付けたその会合の席に、絶頂期に差し掛かっていた中村も時々招かれることがあった。「YKK」が「NYKK」とも呼ばれた時期、「N」の看板を掲げていたのが、反小沢の急先鋒として颯爽と現れた中村だった。

小泉は当時、派閥を超えた盟友関係をいみじくも「友情と打算の二重構造」と表現した。中でも、YKKより一期後輩でありながら、自民党主流派のどまんなかで「次」を嘱望された中村には、三人から羨望のまなざしが注がれていた。

あれから四半世紀が過ぎた春の日、それぞれの形で数奇な運命をたどった二人は、東京駅の新幹線ホームでばったり再会した。

それは、筆者である私にとっても「再会」であった。

先ほど、中村は大のマスコミ嫌いであることを紹介した。手前味噌になるが、私は二十年以上にわたる彼の沈黙を破った物書きである。

中村は、私が行った約六十分間の単独インタビュー(「文藝春秋」二〇一四年年八月号「『選挙の神様』角栄が挑んだ史上最大の作戦」に一部所収)と、同じく私が構成を手掛けた独占手記(「文藝春秋」二〇一八年八月号「角栄最後の愛弟子 大いに吼える」)が世に出るまで、マスメディアへの露出を頑なに避けてきた。

私が中村と初めて対面した二〇一四年という年は、空前の田中角栄ブームの真っただ中にあった。

政治ノンフィクションの書き手として独り立ちして間もない私も、リアルタイムで見たことのない角栄について知りたいと思い、元秘書の朝賀昭のもとを訪ねた。その際、無理を承知で「中村喜四郎さんをご紹介いただけないか」とお願いしてみた。玉石混交の角栄本が世の中にはんらんする中、愛弟子の中村であれば、誰も聞いたことのないオンリーワンの角栄論を語れるだろうと踏んだからだ。

田中事務所では中村の先輩に当たる朝賀は、目の前の机に置いてあった携帯電話を取り出し、その場で面会する手筈を整えてくれた。数日後、衆院第二議員会館の四階にある事務所で相対したホンモノの中村喜四郎は、「角栄に限ってなら話す」と念を押した上で、私のインタビューを受け入れた。

私は幸運にも、「未踏峰」の登山口に立つことができたのである。

目の前にいる中村喜四郎は、こめかみのあたりに白髪が目立つものの、私が小さな頃にブラウン管のテレビで見た、ニュース番組の中の「昭和の二枚目」そのものであった。

しかし、それまで抱いていた寡黙なイメージとは裏腹に、中村は立て板に水の如く喋り続けた。途中、お茶で喉を潤すようなこともしない。手は膝に置いたまま。背中を椅子にもたせかけることもしない。そして、笑わない。

部屋には、剣道八段の範士としても名を馳せた元参院議員で同姓同名の父・中村喜四郎の写真が掲げられていた。先代の名前を引き継いだ次男坊は、道着姿で竹刀を構える父の風貌と重なるどころか、それよりも鋭い眼つきで私を見つめ続けた。

しかし、剣豪のような汗臭さはなかった。エネルギッシュな風圧とデオドラントな風采。百七十七センチという長身の中に共棲するこの二面性は、昭和そのものだと思った。昭和末期に生まれ、平成という低迷した時代しか知らないロストジェネレーションの私は、馴染みの薄いミステリアスなオーラをまとう中村喜四郎という男に好奇心を抱かずにはいられなくなってしまった。

帰り際に訊ねた。

──こうしたロングインタビューを受けたのは、久しぶりでしょう。

「私、初めてよ。語ること自体が好きじゃなかった。まあ、たまたま常井さんとはご縁があったから」

──いつか自分の半生を振り返り、その稀有な政治遍歴を語り継ごうとは思いませんか。

「いやいや、私はまだ現在進行形ですから」

目の前に置いたICレコーダーのスイッチを切ると、張り詰めたような中村の表情が少しだけほころんだ。

後日、私は中村のコメントが載った雑誌に手書きの手紙を添え、事務所の秘書に託した。

〈直接御礼を申し上げたく、近々お目にかかることができましたら幸いです〉

私がこう綴ったのは、二度目の単独インタビューを狙うという野心があったからに他ならない。

九ページにわたって月刊誌「文藝春秋」に載せた角栄の人物評伝は、二十人近い政界関係者に取材した成果物だった。中村はそのうちの一人という扱いにしかできず、「オンリーワンの角栄論」を十分に読者に届けることができなかった。それでも、「沈黙の男」が登場したことは「週刊文春」でも取り上げられ、永田町ではそれなりの反響を呼んだ。

だけど、私は心の中で後悔の念に駆られていた。

なぜ、選挙に強いのか。

なぜ、検察と戦ったのか。

そして、なぜ無所属の立場を貫き、政治家という職業を続けているのか。

私は東京・銀座にある伊東屋で買った便箋に、中村に訊きたいことを書き連ねた。だが、どんなに待っても返事が届くことはなかった。

それから、私は何度、「会いたい」という想いを彼に伝え続けたことだろうか。

年末と年始、加えて、通常国会が閉じられる初夏の頃に限り、私は事務所を訪ねることにしていた。中から出てきた女性秘書に手紙を託したこともあったし、挨拶を一言書き添えた名刺を預けたこともあった。

しかし、梨の礫のまま、再会まで四年の月日が流れた。